ブルースハープとハーモニカの違いを分かりやすく解説

ブルースハープとハーモニカは形が似ていて混同されがちですが、それぞれ用途や特徴が異なります。ここでは分かりやすく違いを紹介します。

ブルースハープの特徴と演奏スタイル

ブルースハープは主にブルースやロックなどの音楽ジャンルで使われる、小型で10穴のハーモニカを指します。正式には「ダイアトニックハーモニカ」とも呼ばれるこの楽器は、限られた音階しか出せませんが、息の吸い方や押し方によって独特な音色が生まれます。

特徴的なのは「ベンド奏法」と呼ばれる技術です。息を強く吸い込んだり押し出したりすることで、音程を変化させることができます。これによって感情豊かなメロディーを奏でることができ、特にブルースやロックの即興演奏でよく用いられています。また、持ち運びが簡単で、手軽に演奏できる点もブルースハープの魅力です。

一般的なハーモニカの種類と用途

ハーモニカにはブルースハープ以外にもさまざまな種類があります。主なものとして、ダイアトニック、クロマチック、複音の3種類が挙げられます。それぞれ用途や特徴が異なり、演奏する音楽ジャンルや表現したいサウンドによって選ばれる楽器も変わってきます。

たとえば、クロマチックハーモニカは幅広い音域をカバーできるため、ジャズやクラシックなど多彩なジャンルで利用されます。一方、複音ハーモニカは日本の童謡や演歌などでよく使われる、やわらかい音色が特徴です。このように、ハーモニカには多様な種類があり、それぞれの用途に合わせて選ぶことが大切です。

初心者が知っておきたい選び方のポイント

初心者がハーモニカを選ぶ際は、まず「どのジャンルで演奏したいか」を考えるのがポイントです。ブルースやロックを演奏したい場合はブルースハープ、幅広いジャンルやメロディーを奏でたいならクロマチックハーモニカが適しています。

さらに、持ちやすさや吹きやすさも重要な要素です。最初は扱いやすいモデルを選び、楽器に慣れてから徐々に好みの音色やメーカーを探していく方法がおすすめです。価格やデザインだけで選ぶのではなく、自分の演奏スタイルや目的に合ったものを比較検討しましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

代表的なハーモニカの種類とそれぞれの魅力

ハーモニカにはいくつかの定番モデルが存在し、それぞれ独自の魅力があります。ここでは代表的なハーモニカの特徴を詳しく解説します。

ダイアトニックハーモニカの基本と活用シーン

ダイアトニックハーモニカは、限られた音階しか出せない構造ですが、その分シンプルで親しみやすい特徴を持っています。主にブルースやロック、カントリーといった音楽ジャンルで多く使用されています。10個の穴があり、息を吸ったり吐いたりするだけで簡単にメロディーを奏でることができます。

また、音を曲げる「ベンド奏法」により、独特の表現力を持たせることが可能です。演奏者の個性を引き出しやすい点や、手軽に始められる点から初心者にも人気があります。小型で持ち運びしやすく、気軽に演奏を楽しめることもダイアトニックハーモニカの魅力です。

クロマチックハーモニカの仕組みと表現力

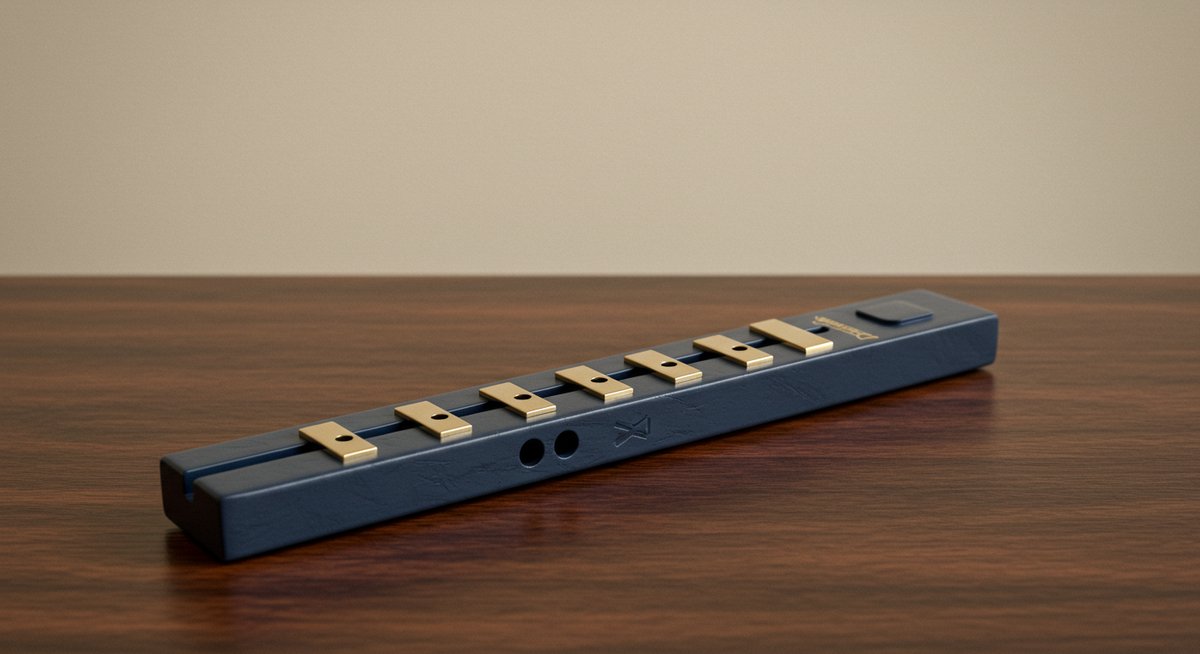

クロマチックハーモニカは、ボタンを押すことで半音上げることができる構造を持っています。これにより、ピアノの白鍵と黒鍵のようにすべての音階が出せるので、幅広いジャンルに対応可能です。クラシックやジャズ、ポップスなど、複雑なメロディーを演奏したい場合に向いています。

表現力が豊かなのも特徴です。滑らかな音のつながりや、繊細な表現が求められる楽曲でも力を発揮します。初心者にはやや難易度が高めですが、長く使い続けることを考えて選ぶ方も多いです。多様な表現を追求したい方には、クロマチックハーモニカが適しています。

複音ハーモニカの音色と日本での使われ方

複音ハーモニカは、1つの音につき2枚のリードが並んでおり、ほんの少し音程をずらして配置されています。このため、演奏すると温かみのあるやさしい音色が響きます。日本では童謡や唱歌、演歌などでよく利用されており、懐かしさや郷愁を感じさせるサウンドが特徴です。

演奏方法も比較的シンプルなため、初心者や幅広い年齢層から親しまれています。主にメロディー演奏に適しており、学校教育や地域の合唱などでも使われることが多いです。複音ハーモニカは、日本独自の音楽文化にも深く根付いている楽器です。

ハーモニカ選びで失敗しないためのコツ

ハーモニカを選ぶ際は、種類やメーカーだけでなく、用途や予算にも注目することが大切です。失敗しないコツをまとめました。

初心者におすすめのハーモニカメーカー

初めてハーモニカを選ぶ場合、信頼できるメーカーを選ぶことで安心して演奏を始めることができます。代表的なメーカーには、ドイツの「HOHNER(ホーナー)」や日本の「TOMBO(トンボ)」、さらに「SUZUKI(スズキ)」などがあります。これらのメーカーは品質管理がしっかりしており、初心者向けのモデルも豊富です。

それぞれの特徴は以下の通りです。

| メーカー名 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| HOHNER | 世界的に有名でプロ愛用者も多い | 音色のバリエーションが豊富 |

| TOMBO | 日本製で安定した品質 | 初心者向けモデルが充実 |

| SUZUKI | 革新的なデザインや機能 | 長持ちしやすい |

このように、信頼できるメーカーから選ぶことで、長く使えるハーモニカに出会えます。

ジャンル別に適したモデルの選び方

演奏したいジャンルに合わせてハーモニカを選ぶことも大切です。ジャンルごとのおすすめモデルをまとめると、次のようになります。

- ブルースやロック:ダイアトニックハーモニカ(ブルースハープ)

- ジャズやクラシック:クロマチックハーモニカ

- 日本の童謡や唱歌:複音ハーモニカ

たとえば、ブルースハープを選ぶときは、10穴タイプのダイアトニックモデルを選びます。ジャズやクラシックを楽しむ場合は、クロマチックで複雑なメロディーを表現できます。演奏する曲や場面に合わせて、適したモデルを選びましょう。

価格帯と品質のバランスを見極める方法

ハーモニカは価格帯によって品質や機能が異なります。安価なものは手軽に始めやすいですが、やや耐久性や音質が劣ることもあります。逆に高価なモデルは長持ちしやすく、細かなニュアンスまで表現できます。

最初は3,000〜5,000円程度のエントリーモデルから始めると、コストパフォーマンスが良く、音質も十分楽しめます。徐々に上達してきたら、好みや用途に合わせてより高品質なモデルにステップアップするのもおすすめです。価格だけでなく、実際に吹いた感触やメーカーの保証内容もチェックしましょう。

ハーモニカをもっと楽しむための基礎知識

ハーモニカを長く使いこなし、さらに演奏を楽しむためには、日々のケアや練習法、仲間とのセッションが大切です。基礎知識を押さえておきましょう。

お手入れと長持ちさせるためのポイント

ハーモニカは口に直接触れる楽器のため、日々のお手入れが欠かせません。演奏後は表面を柔らかい布で拭き、内部に唾液やごみが入らないよう注意しましょう。また、定期的に分解してリード部分の清掃を行うと、音のトラブルも防げます。

湿気の多い場所や直射日光の当たる場所に保管しないことも大切です。専用のケースに入れて保管し、長期間使わない場合は乾燥剤を入れておくと安心です。日頃からこまめなメンテナンスを心がけることで、良い音色を長く楽しめます。

上達のコツと練習方法の工夫

効果的な練習方法を取り入れることで、ハーモニカの上達が早くなります。まずは自分の好きな曲のメロディーをゆっくり吹けるように繰り返し練習しましょう。最初は単音だけでなく、複数の穴を同時に鳴らす練習も役立ちます。

また、録音して自分の演奏を聴き直すことで、改善点が見えてきます。リズムに合わせて練習したり、メトロノームを使うのもおすすめです。無理なく毎日少しずつ練習することで、自然と音色やテクニックが向上していきます。

セッションやライブでの楽しみ方

ハーモニカはコンパクトで持ち運びやすいため、仲間とのセッションやライブにもぴったりです。バンドで演奏する場合、ギターやピアノと組み合わせると、音楽に奥行きが生まれます。

ライブやセッションでは、あらかじめキーを確認しておくとスムーズに演奏できます。また、他の楽器と音を合わせる経験は、自分の演奏力アップにもつながります。演奏を通じて音楽仲間とコミュニケーションを図ることで、ハーモニカの楽しさがさらに広がります。

まとめ:ハーモニカの違いを理解して自分に合った一台を選ぼう

ハーモニカにはブルースハープ、クロマチック、複音などさまざまな種類があり、それぞれに特徴や魅力があります。自分の演奏したいジャンルや目的に合わせて、楽器を選ぶことが大切です。

また、メンテナンスや練習の工夫、仲間との演奏を通じて、ハーモニカの世界をより深く楽しむことができます。違いを理解し、自分に合った一台を見つけて音楽の幅を広げていきましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!