順次進行とは何かを分かりやすく解説

順次進行は、音楽のメロディ作りでよく使われる基本的なテクニックです。難しい言葉に感じるかもしれませんが、実際にはとても身近なものです。

順次進行の基本的な意味と特徴

順次進行とは、音と音が隣り合った高さで移動することを指します。たとえば、ドからレ、レからミのように、音階上でひとつずつ隣の音に進む動きです。この進行は、聞き手にとって自然で耳なじみの良い響きを生みやすい点が特徴です。

順次進行は落ち着いた印象や安心感を与えるため、日常的なメロディや歌の中でもよく登場します。小さな子ども向けの童謡や、覚えやすいポップスのメロディなどにも多く使われています。複雑な技術がなくても美しい流れが作れるため、初心者の方にもおすすめの方法です。

順次進行が使われる場面とその効果

順次進行は、親しみやすさや優しさを表現したい場面でよく利用されます。たとえば、ゆったりとしたバラードや、穏やかな雰囲気の楽曲に使われることが多いです。また、複雑なメロディに比べて覚えやすいため、コマーシャルソングや学校の校歌などでもよく見られます。

この進行を使うことで、聞き手がメロディを無理なく口ずさめるようになります。結果として、「誰もが覚えやすい」「親しみやすい」といった印象を持たせることができます。リラックスした空気や優しい雰囲気を作り出したいときに効果的な手法です。

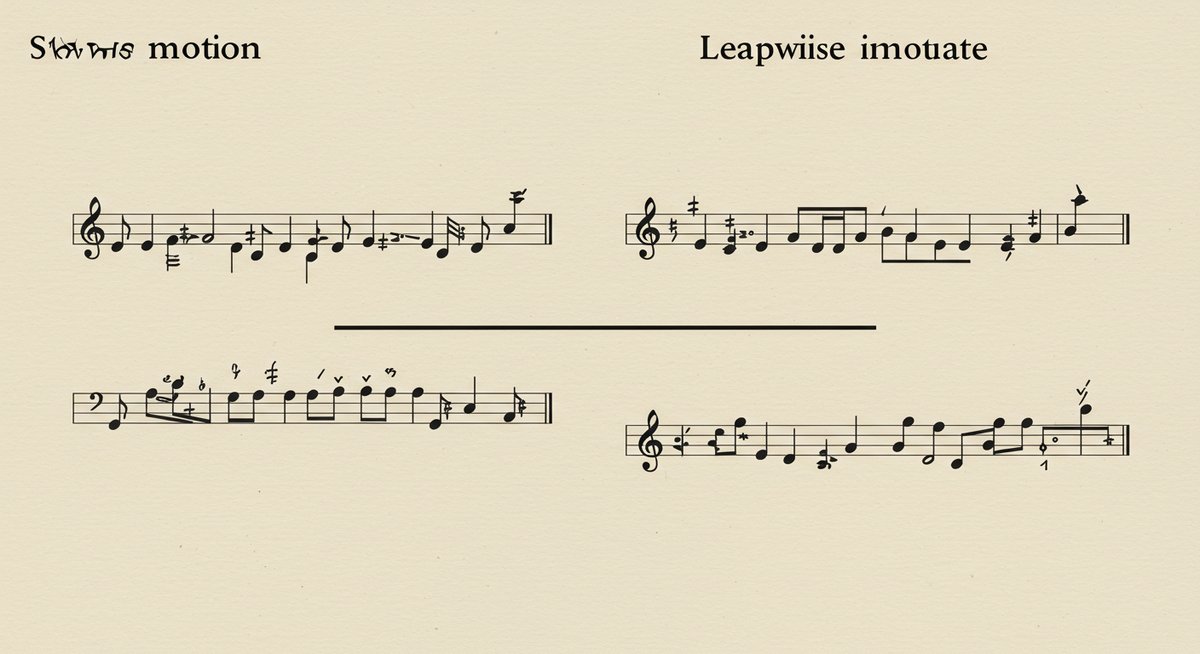

順次進行と跳躍進行の違いを理解する

順次進行とよく比較されるのが跳躍進行です。順次進行は隣り合う音の移動ですが、跳躍進行は離れた音へジャンプするような動きです。たとえば、「ド」から「ミ」や「ソ」など、間に音を挟む形になります。

この違いによって、メロディの印象が大きく変わります。順次進行はなめらかで自然、跳躍進行はダイナミックで目立つ印象を与えます。状況や表現したい雰囲気によって、どちらを使うかを考えることが大切です。初心者のうちは、まず違いをしっかりと理解することから始めてみましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

跳躍進行の基礎知識と音楽的役割

跳躍進行は、メロディにアクセントやインパクトを加えるテクニックです。順次進行と組み合わせることで、楽曲をより魅力的に仕上げることができます。

跳躍進行の定義と特徴

跳躍進行とは、隣り合っていない音同士をつなぐメロディの進み方を指します。たとえば、「ド」から「ファ」や「ソ」など、音階の間を飛び越えるような動きです。跳躍進行を使うと、メロディに大きな変化が生まれやすいため、聞き手の印象に残りやすくなります。

この進行は、曲に勢いを与えたいときや、目立たせたいフレーズを作りたい場合に重宝されます。特に、サビや感情が盛り上がる部分で使うと、印象を強くすることができます。しかし、連続して多用するとメロディが不自然に感じられることもあるため、バランスよく取り入れることがポイントです。

跳躍進行が与えるメロディの印象

跳躍進行を使うと、メロディに活発さや開放感が生まれます。そのため、元気がある曲や、感情の高まりを表現したいパートに最適です。たとえば、ポップスやロックのサビ、ジャズのアドリブなどでよく登場します。

また、跳躍進行は聞く人の注意を引きやすいという利点もあります。突然音が大きく飛ぶことで、「この部分が大切」と強調する効果を与えやすくなります。曲に変化をつけたい、特別な場面を際立たせたいという場合には、跳躍進行を活用するとよいでしょう。

跳躍進行の具体的な使用例

実際の曲の中では、跳躍進行はさまざまな形で取り入れられています。たとえば、多くの人が知っている「きらきら星」では、「きーらきーら」の部分で「ソ」から「ド」へ大きくジャンプする跳躍進行が使われています。

また、バンド曲のサビ部分では、メロディの始まりや終わりに跳躍進行を入れることで、印象的なフレーズを作ることがよくあります。こうした使い方は、曲全体を引き締めたり、聞き手の印象に強く残したりする役割を持っています。

順次進行と跳躍進行を使い分ける方法

順次進行と跳躍進行は、それぞれ異なる魅力と役割を持っています。曲や場面に合わせて適切に使い分けることで、より豊かな音楽表現が可能になります。

シーンに応じた進行の選び方

メロディを作る時には、まず曲の雰囲気や伝えたい感情を考えましょう。穏やかさや親しみやすさを演出したい場合は順次進行を多く取り入れると良いです。逆に、元気さやインパクトを出したい時には跳躍進行を加えてみましょう。

具体的には、バラードや優しい曲調のAメロでは順次進行を中心に、サビや盛り上がる部分では跳躍進行を使う、といった組み合わせが効果的です。以下のように、進行の選び方を簡単にまとめてみました。

| 曲のシーン | おすすめ進行 | 印象 |

|---|---|---|

| 穏やかなAメロ | 順次進行 | 落ち着き・親しみやすい |

| 盛り上がるサビ | 跳躍進行 | ダイナミック・勢い |

| エンディング | 順次進行+跳躍進行 | まとまり・印象付ける |

メロディを印象付ける使い分けのコツ

順次進行と跳躍進行を組み合わせることで、全体の流れとアクセントをバランスよく保てます。まず順次進行をベースにメロディを作り、その中にポイントで跳躍進行を加える方法が初心者にも取り入れやすいです。

また、跳躍進行を使う際は、前後に順次進行を挟むとメロディがなめらかにつながります。跳躍した後、しばらく順次で下る・上る、といった工夫をすると、曲全体がまとまりやすくなります。いきなり大きく飛ぶだけでなく、流れを意識することで、自然で聞きやすいメロディを目指せます。

有名楽曲に見る順次進行と跳躍進行の実例

多くの有名な楽曲でも、順次進行と跳躍進行がバランスよく使われています。たとえば、「さくらさくら」の冒頭は順次進行でなめらかに始まり、サビ部分で跳躍進行が加わることで印象的な盛り上がりを作っています。

また、映画音楽やJ-POPのヒット曲でも、Aメロは穏やかな順次進行、サビで大胆な跳躍進行といった構成がよく見られます。このような使い分けが、曲を印象的にし、聞き手の心に残りやすくしているポイントです。

バンドや作曲で活かす順次進行のテクニック

順次進行と跳躍進行のそれぞれの特徴を理解することで、バンド演奏や作曲の幅が広がります。実際のメロディ作りや、各楽器での工夫について見ていきましょう。

順次進行を活かしたメロディ作りのアイデア

順次進行をメロディ作りに活用する際は、シンプルさや歌いやすさを意識すると効果的です。たとえば、歌メロやギターの主旋律を順次進行で構成することで、誰もが覚えやすいフレーズになります。

また、順次進行だけでは単調になりやすいため、リズムに変化をつけたり、ハーモニー(和音)を工夫することもポイントです。メンバー同士で歌や楽器を重ねる場合も、順次進行を基本にすると全体的にまとまりやすくなります。

跳躍進行を効果的に取り入れる方法

跳躍進行を使うときは、強調したいフレーズや、サビの印象を強くしたい場面で取り入れるのがコツです。たとえば、バンドのボーカルが高い音に跳躍することで、曲のクライマックスを盛り上げることができます。

また、ギターやベースのリフ、鍵盤のメロディでも跳躍進行を部分的に加えると、アレンジに立体感が生まれます。ただし、使いすぎるとまとまりがなくなりやすいため、順次進行と組み合わせてバランスを取る意識が大切です。

楽器ごとの順次進行の活用ポイント

楽器ごとに順次進行を活かす方法は異なります。以下の表に、主な楽器での活用ポイントをまとめました。

| 楽器 | 活用ポイント | おすすめの工夫 |

|---|---|---|

| ボーカル | 歌いやすさと親しみやすさ | 順次進行で滑らかに歌う |

| ギター | メロディやリフ作り | 弦移動を少なくして弾きやすさUP |

| ベース | 曲全体の支え | 順次進行でリズムを安定させる |

それぞれの楽器で順次進行を意識してみることで、アンサンブル全体がよりまとまり、聞きやすい曲作りを目指すことができます。

まとめ:順次進行と跳躍進行を理解し音楽表現を広げよう

順次進行と跳躍進行は、メロディ作りや楽曲アレンジにおいてとても大切な考え方です。両者の違いや役割を理解することで、より幅広い音楽表現が可能になります。

順次進行で親しみやすさを、跳躍進行でインパクトを、それぞれ意識して使い分けることで、曲全体のバランスが整います。バンドや作曲の現場でも、このテクニックを知っているとアプローチの幅が広がり、より魅力的な音楽を作りやすくなります。ぜひ日々の練習や作曲に取り入れてみてください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!