ピアノコードの仕組みを理解するための基本

ピアノを楽しむうえで、コードの理解は欠かせません。ここでは、ピアノコードの基礎やメリットについて分かりやすくご紹介します。

コードとは何かをやさしく解説

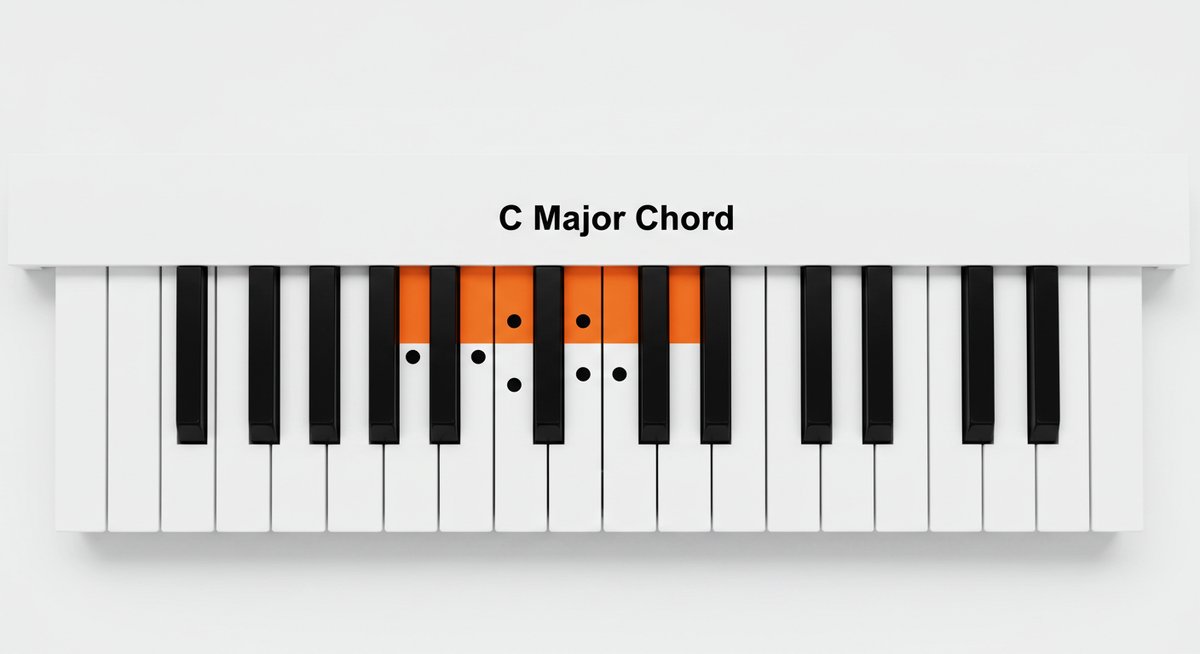

コードとは、複数の音を同時に押さえることで生まれる音のグループです。一般的には3つ以上の音を重ねて作られ、曲に厚みや広がりを与える役割を持っています。たとえば、C(シー)というコードはド・ミ・ソの3つの音を同時に弾くことで成り立っています。

ピアノでは、左手でコードを押さえ、右手でメロディを弾くスタイルがよく使われます。コードを覚えると、たくさんの曲を簡単に演奏できるようになるため、初心者にとっても大きな助けとなります。コードは楽譜が読めなくても演奏の幅が広がるため、多くの人に親しまれています。

ピアノコードが音楽で果たす役割

ピアノコードは、ただ音を重ねるだけでなく、楽曲の雰囲気や感情を決定づける重要な役割を持っています。たとえば、明るい印象を与えるコードや、少し切ない雰囲気を作るコードなど、使い方によって曲の印象が大きく変わります。

また、コードによって曲の流れや展開がスムーズになります。バンドや合奏では、他の楽器と音を合わせる時にもコードが共通の言語として使われることが多いため、幅広いジャンルで活用されています。

コードの仕組みを知るメリット

コードの仕組みを理解することで、自分が演奏したい曲を耳で聴いて再現しやすくなります。また、コード進行を自分でアレンジできるようになるため、オリジナルの演奏や作曲にも挑戦しやすくなります。

さらに、コードを知ることで、さまざまな曲の共通点やパターンに気が付くようになります。そのため、たくさんの曲を効率よく覚えたり応用したりできるのが大きなメリットです。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

ピアノコードの種類と特徴を知ろう

ピアノコードにはさまざまな種類があり、それぞれ独自の特徴を持っています。ここでは、基本的なコードの違いや表記方法について解説します。

メジャーコードとマイナーコードの違い

メジャーコードとマイナーコードは、ピアノコードの中で最も基本的な2つのタイプです。メジャーコードは明るくはっきりとした音が特徴で、たとえばCメジャー(ド・ミ・ソ)は多くの曲で使われています。

一方、マイナーコードは少し物悲しい雰囲気を持ち、Cマイナー(ド・ミ♭・ソ)のようにミの音が半音下がります。以下のように、鍵盤の押さえる音が違うことで印象が変わります。

- メジャーコード:ド・ミ・ソ(C)

- マイナーコード:ド・ミ♭・ソ(Cm)

この違いを意識することで、曲の雰囲気に合わせて使い分けがしやすくなります。

セブンスやオーグメントなど発展的なコード

基本のメジャーコードやマイナーコードに加えて、少し発展的なコードもたくさん存在します。その中でもよく使われるのが、セブンスコードやオーグメントコードです。

セブンスコード(例:C7)は、基本の三和音にさらに1つ音を加えて構成されるため、より深みのある響きを生み出します。オーグメントコード(例:Caug)は、音程の幅を少し広げた不思議な響きが特徴です。

表にまとめると次のようになります。

| コード名 | 構成音 | 特徴 |

|---|---|---|

| C7 | ド・ミ・ソ・シ♭ | ブルースなどで多用 |

| Caug | ド・ミ・ソ# | 緊張感のある響き |

発展的なコードを使うことで、演奏の幅をさらに広げることができます。

コード表記の読み方と意味

ピアノコードは、アルファベットや記号で表記されます。たとえば「C」はド・ミ・ソ、「Am」はラ・ド・ミを指します。また、「m」「7」「dim」などの記号が付くことで、コードの種類や響きが変わります。

コード表記を読み解くことで、楽譜がなくても曲の伴奏がしやすくなります。たとえば「G7」と書かれていれば、ソ・シ・レ・ファの4つの音を押さえればよいと分かります。コード表を手元に置いておくと、初めての曲でも安心して演奏できます。

コードの構成音と覚え方のコツ

ピアノコードは決まった音の組み合わせで成り立っています。この章では、コードを作る音や覚えるコツについてお伝えします。

ルートサードフィフスの役割

ピアノのコードは、主に3つの音で成り立っています。それぞれに名前がついていて、「ルート」「サード」「フィフス」と呼ばれます。ルートはコードの基準となる音、サードは明るさや暗さを決める音、フィフスは響きの幅を広げる音です。

たとえばCコードの場合、ルートはド、サードはミ、フィフスはソです。マイナーコードではサードだけが半音下がり、それによって切ない雰囲気が生まれます。この3つの音の役割を意識することで、どのコードも自分で組み立てやすくなります。

コードを効率よく覚える方法

コードをたくさん覚えるのは大変そうに感じるかもしれませんが、いくつかのコツがあります。まず、手の形や鍵盤の距離感を意識して覚えると効率的です。たとえば、ルートからサード、サードからフィフスまでの間隔(鍵盤の数)を覚えておくと、どのキーでも応用できます。

また、コード表を見ながら繰り返し弾くことで、自然と指が動くようになります。最初はメジャーコードとマイナーコードだけに絞って覚え、少しずつセブンスや他のコードに広げていくと無理なく続けられます。繰り返し練習することが、最も確実な覚え方です。

転回形や応用パターンについて

コードには、音の並び順を変える「転回形」という弾き方があります。たとえば、Cコード(ド・ミ・ソ)を「ミ・ソ・ド」や「ソ・ド・ミ」と弾くことで、手の動きを少なくしたり、音の流れを滑らかにしたりできます。

転回形を活用すると、コードからコードへの切り替えがスムーズになり、演奏がより自然に聞こえます。また、左手で異なるパターンのコードを弾くことで、伴奏のバリエーションも増えます。転回形や応用パターンを覚えることで、同じコードでもさまざまな表現が可能になります。

ピアノコードを実際に使ってみよう

ここからは、ピアノコードを実際の演奏や練習でどのように活用するかをご紹介します。実践的なヒントを参考にしてみてください。

簡単な伴奏でコードを活用する

ピアノでの伴奏は、コードを左手で押さえるだけでも十分に成り立ちます。たとえば、C、F、Gの3つのコードを使うだけで、さまざまな童謡やポップスを弾くことができます。

最初は、シンプルに1拍ごとにコードを弾く方法がおすすめです。慣れてきたら、リズムをつけたり、分散して弾いたりすることで、曲に変化をつけられます。ピアノコードの基本形を覚えておくだけでも、伴奏の幅はぐっと広がります。

曲の中でコード進行を楽しむポイント

曲には「コード進行」と呼ばれる、コードの流れがあります。代表的なコード進行を使うことで、どんな曲でも自然な流れで伴奏ができるようになります。たとえば、C→F→G→Cの順にコードを弾く進行は、多くの曲で使われています。

コード進行を楽しむコツは、耳で響きを確かめながら練習することです。実際に弾いてみて、自分の好きな響きを見つけると演奏がより楽しくなります。また、同じ進行でもリズムや強弱を変えるだけで印象が変わるため、いろいろなパターンを試してみましょう。

練習に役立つピアノコード表とツール

ピアノコードを覚える際には、コード表やアプリなどのツールが役立ちます。コード表はよく使うコードを一覧にまとめてあり、初めての曲でもパッと確認できます。スマートフォン用のアプリも多く、画面上で押さえ方を調べられるため、練習中にとても便利です。

さらに、YouTubeやオンラインレッスンなどの動画教材も活用すると、実際の手の動かし方や弾き方が分かりやすくなります。自分に合った方法で練習しながら、ピアノコードの習得を進めましょう。

まとめ:ピアノコードの仕組みを知れば演奏がもっと楽しくなる

ピアノコードを理解すると、演奏の幅が一気に広がります。基本的な仕組みや種類を押さえておくことで、好きな曲を自分なりにアレンジしたり、即興で伴奏をしたりと、音楽の楽しみ方が増えます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ覚えていくうちに、自然とコードが体に馴染んできます。自分のペースで学びながら、ピアノ演奏の魅力をより深く味わってみてください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!