感覚派と理論派とは何かバンドや音楽活動でよくある違い

音楽活動では感覚派と理論派という考え方の違いがよく話題になります。それぞれが持つ視点やアプローチが、演奏や楽曲制作にどのような違いを生み出すのか見ていきましょう。

感覚派の特徴と強み

感覚派は、直感やフィーリングに従って音楽を表現するタイプです。楽譜や理論の知識がなくても、自分の耳や感覚だけでメロディーやリズムを作り出すことが得意です。彼らは音楽を理屈よりも体験として捉え、自由に演奏することを楽しみます。

また、感覚派はその場の雰囲気に合わせて即興的に音を重ねたり、メンバーの演奏に反応して自分の演奏を変える柔軟さがあります。独特の個性や味わいを持った演奏を生み出しやすく、オリジナリティを重視するバンドや即興演奏の場面では大きな力を発揮します。

理論派の特徴と強み

理論派は、音楽理論や技術的な知識に基づいて演奏や作曲を進める傾向があります。コード進行や音階など、体系的に整理された知識を活用できるため、メンバー同士での意思疎通がしやすく、複雑な楽曲にも対応しやすいです。

理論派の強みは、安定した演奏やアンサンブルを作れる点にあります。楽譜が読める、コード進行を理解できるといった技術は、バンドの音楽的な幅を広げることに役立ちます。また、作曲やアレンジの場面でも、理論に裏打ちされたアイデアを出しやすいのが特徴です。

バンドや楽器演奏での感覚派理論派の代表的な例

バンドや楽器演奏では、感覚派と理論派がそれぞれの役割を担う場面が多く見られます。たとえば、ギタリストが感覚重視でリフを即興で作る一方、ベーシストやキーボーディストが理論に沿って和音やリズムを支える場合があります。

下記の表に、バンドでよく見られる感覚派・理論派の例をまとめました。

| 役割 | 感覚派の傾向 | 理論派の傾向 |

|---|---|---|

| ボーカル | 感情で歌い分ける | メロディの理論を重視 |

| ギター | 耳コピや即興が得意 | スケール・コード重視 |

| ドラム | フィーリング優先 | パターン解析を重視 |

このように、同じパートでも個人によってアプローチが異なるため、違いを理解しておくことがバンド活動を円滑に進めるポイントとなります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

感覚派と理論派それぞれのメリットデメリット

感覚派と理論派それぞれには強みだけでなく、苦手な部分や課題もあります。両者の特徴を整理することで、自分やメンバーの長所短所を把握しやすくなります。

感覚派が音楽で活きる場面と苦手な場面

感覚派は、ライブやセッションなど流れや雰囲気が重視される場面で特に力を発揮します。即興的な演奏や、その場で変化する空気に合わせて演奏を調整できる柔軟さが魅力です。聴衆の反応に敏感に反応できるため、感動的なパフォーマンスを生み出しやすいです。

一方で、複雑な楽曲や決まった形が求められる場面では苦手を感じることもあります。楽譜や理論の知識が不足していると、他のメンバーと演奏を合わせるのが難しい場合があり、バンド全体のまとまりに影響することがあります。

理論派がバンドで発揮する力と注意点

理論派は、楽譜を読み解いたり複雑な構成の曲を演奏したりする場面で力を発揮します。コード進行やリズムの理論を組み立てられるため、アレンジや新しい楽曲制作にも積極的に関わることができます。演奏のミスが減り、安定したパフォーマンスを提供できるのも理論派の大きな強みです。

しかし、理論に頼りすぎると、即興性や感情表現が乏しくなってしまうことがあります。アドリブやその場のノリが求められるシーンでは、自由な発想が生まれにくい場合もあります。バンド内で理論を押し付けすぎると、他のメンバーとの関係がぎくしゃくするリスクもあるため、バランスが大切です。

お互いの弱点をカバーするための工夫

感覚派と理論派がお互いの弱点を補い合うことで、より良い音楽作りが可能となります。たとえば、感覚派が理論派から基本的なコードやリズム理論を教えてもらうことで、演奏の幅を広げやすくなります。

逆に、理論派は感覚派の自由な発想や即興性に触れることで、音楽の楽しさやクリエイティブな部分を再発見できる場合があります。定期的に意見交換をしたり、一緒に即興演奏を取り入れるなど、両者の得意分野を活かす活動を意識することが大切です。

バンドや楽器練習で感覚派理論派を生かすコツ

バンド活動や楽器練習の中で、感覚派と理論派それぞれの良さを伸ばすための工夫やアプローチを取り入れてみましょう。

感覚派が理論を取り入れるための方法

感覚派が理論を効果的に身につけるには、無理に難しい内容を全て覚えようとせず、まずは最低限必要な知識から始めるのがポイントです。たとえば、自分の好きな曲のコード進行やリズムパターンを分析してみることで、理論を実感しやすくなります。

また、表にあるような基礎的な理論から少しずつ学ぶと、演奏や作曲の幅が広がります。

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1 | 簡単なコードを覚える | 曲の雰囲気が理解できる |

| 2 | リズムのパターンを知る | アンサンブルが安定する |

| 3 | 楽曲構成を把握する | 曲作りがしやすくなる |

完璧を求めるのではなく、自分のペースで少しずつ取り入れることで、理論の知識が自然と身につきます。

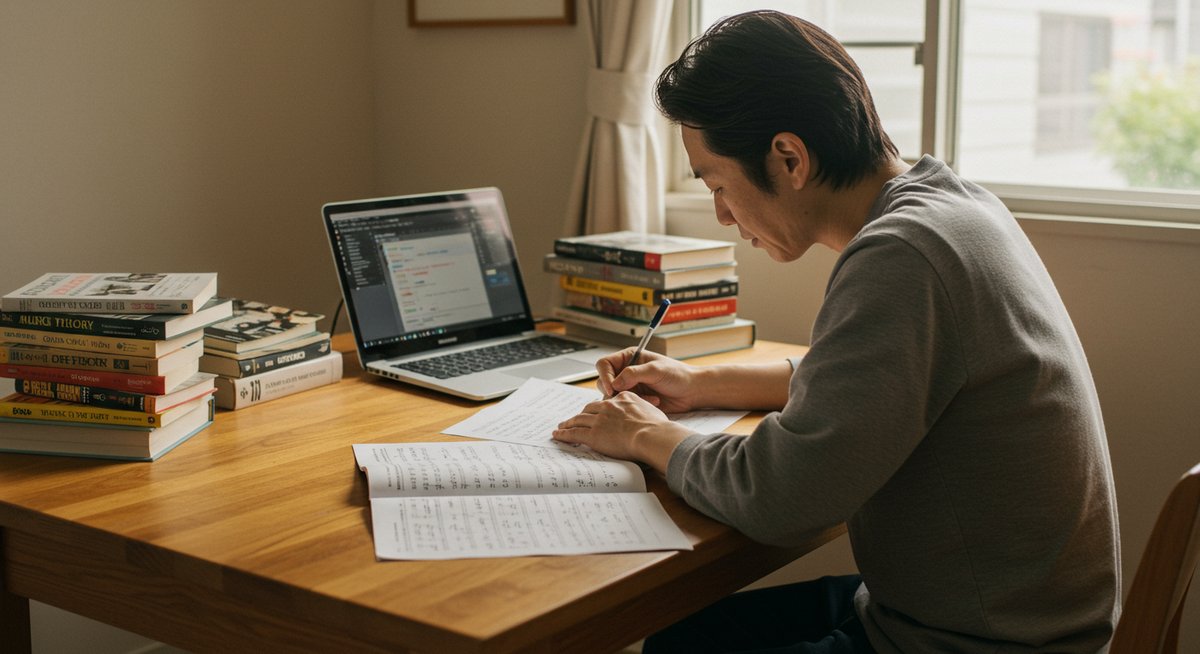

理論派が感覚を伸ばすためのアプローチ

理論派が感覚を伸ばすためには、既存の枠にとらわれずに演奏する時間を持つことが効果的です。曲作りや即興演奏に挑戦することで、理論だけでは得られない新しい発見があります。

また、他のジャンルの音楽を聴いてみたり、自由にメロディーを歌ったりするのも有効です。理論派同士でセッションしてみる、他のメンバーと意見交換するなど、枠を外したコミュニケーションから感覚的な部分が刺激されることも多いです。

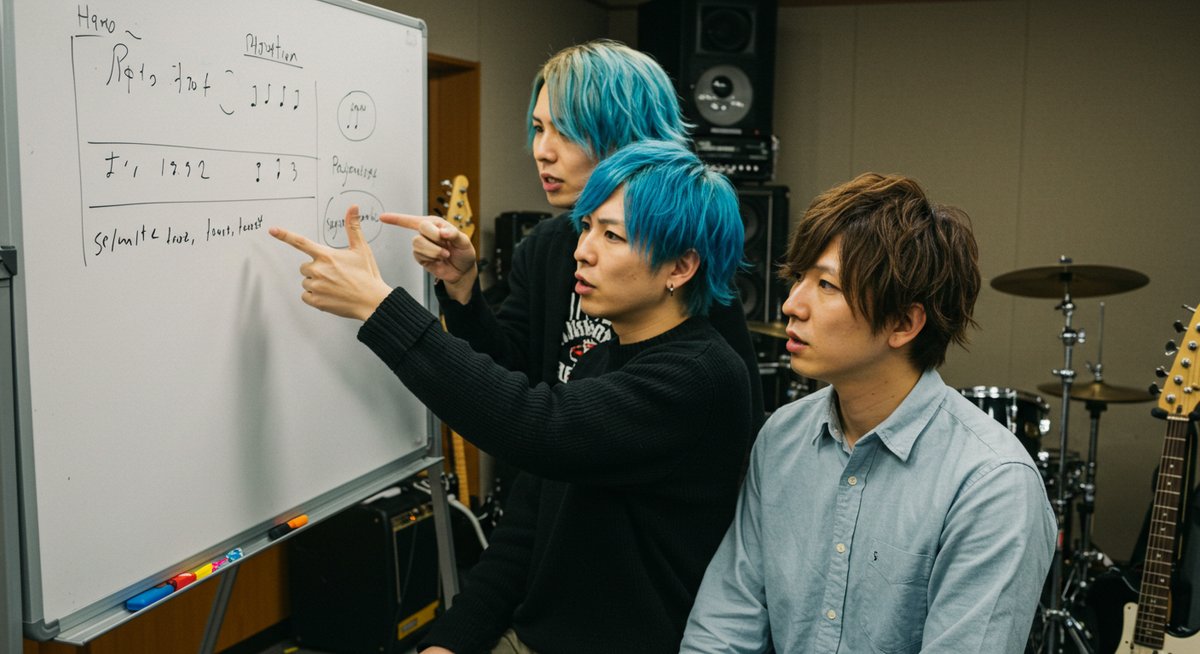

バンドメンバー同士で違いを活用するコミュニケーション術

バンド内で感覚派と理論派がうまく協力するには、お互いの違いを認め合い、意識的にコミュニケーションを取ることが大切です。たとえば、練習の前に「今日は即興を重視する」「このパートは理論を意識する」など、お互いの得意分野を話し合って決めるとスムーズです。

また、意見がぶつかるときは、どちらかのやり方に偏るのではなく、両方の視点を取り入れてみると新しい発見が生まれます。簡単なミーティングやフィードバックの時間を設けることで、メンバー全員が納得しやすくなり、より良いバンド作りにつながります。

感覚派理論派のバランスが音楽に与える影響

感覚派と理論派のバランスは、バンドや楽曲に多彩な表現や安定感をもたらします。両者がうまく融合することで、音楽に新たな魅力が加わります。

名曲や有名バンドに見る感覚派理論派の融合

多くの名曲や有名バンドでは、感覚派と理論派のメンバーがそれぞれの役割を活かし、印象的なサウンドを生み出しています。たとえば、メロディーは感覚派の自由な発想から生まれ、アレンジや楽曲構成は理論派の知識に基づいて作り込まれていることが多いです。

このバランスが取れていることで、予想外の展開や心地よいまとまりが感じられる楽曲が生まれるのです。バンド内でお互いの意見やアイデアを尊重し合うことが、音楽のクオリティ向上につながっています。

オリジナル曲作りに役立つ思考スタイルの切り替え

オリジナル曲を作る際、感覚派と理論派どちらか一方に偏るとマンネリ化しやすくなります。制作の途中で意識的に思考スタイルを切り替えることで、新しいアイデアが生まれやすくなります。

たとえば、最初は直感的にメロディーやリズムを作り、後から理論的な視点でアレンジや修正を加える手法があります。これにより独自性とまとまりの両方を持った楽曲制作が実現しやすくなります。

自分に合った音楽の学び方を見つけるヒント

感覚派と理論派のどちらの特性が自分に近いかを知ることで、より楽しい音楽の学び方が見つかります。感覚派の方は、好きな曲を耳で覚えたり、セッションやライブで経験を積むことがおすすめです。

理論派の方は、書籍や動画などで知識を整理しながら、実際に演奏してみることが理解を深めるコツです。自分のペースや興味に合わせて、無理なく続けられる方法を選びましょう。

まとめ:感覚派理論派を理解して音楽活動をもっと楽しもう

感覚派と理論派、それぞれの特徴や違いを理解することで、バンド活動や楽器演奏がより楽しいものになります。お互いの強みを活かし、弱点を補い合うことで、音楽の幅や表現力がぐっと広がります。

自分やメンバーのタイプを尊重し合いながら、コミュニケーションを大切にすることが、バンドや音楽活動を長く続けるコツです。違いを知り、それぞれのスタイルを活かして、充実した音楽ライフを送りましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!