拍子記号の基本知識と意味を理解しよう

音楽を演奏したり聴いたりする際、拍子記号は欠かせない要素です。ここでは拍子記号の基本をわかりやすく解説します。

拍子記号とは何か

拍子記号は、楽譜の冒頭に記載される記号で、楽曲のリズム構造を示しています。具体的には、音楽がどのような単位で区切られ、どんなリズムで進行していくかを決定する目印となります。たとえば「4分の4拍子」や「3分の4拍子」など、分数のような形で表示されるのが一般的です。

拍子記号が定められることで、演奏者全員が同じリズム感覚で音楽を合わせることができます。また、作曲者の意図する雰囲気やノリを表現する土台にもなります。拍子記号を理解することで、より一層音楽を楽しめるようになります。

拍子と拍子記号の関係

拍子とは、音楽にリズムの枠組みを与える一種の「時間の区切り」です。たとえば手拍子を打つとき、一定の間隔ができるのが拍子です。そして、この拍子を楽譜上で視覚的に表現するのが拍子記号の役割です。

拍子記号は「1小節にいくつの拍があるか」「その拍の長さは何か」を明確に示しています。拍子記号を見れば、どこでアクセントをつけるか、どんなリズムで演奏すればよいかが一目で分かります。拍子の理解と拍子記号の読み取りは、表現力の向上にもつながります。

拍子記号の読み方と役割

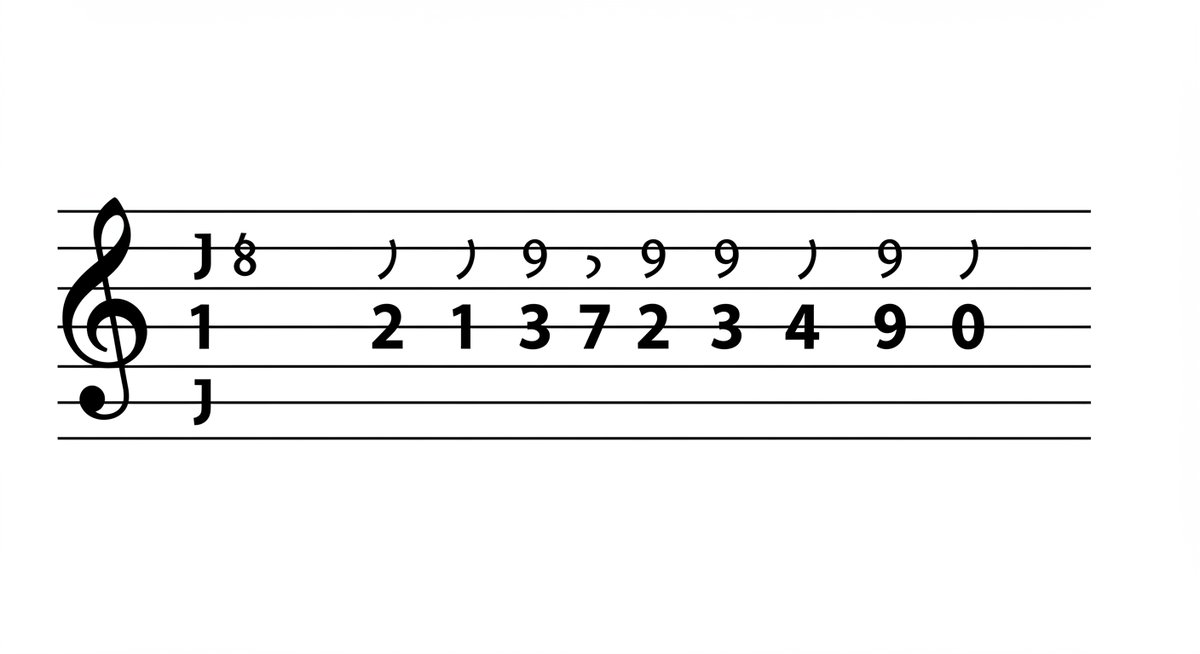

拍子記号は基本的に「分数」の形をとります。上の数字が「1小節にいくつの拍があるか」、下の数字が「どの音符を1拍とするか」を示しています。たとえば「4分の4拍子」なら、1小節に4つの拍があり、1拍は4分音符の長さです。

拍子記号は、単にリズムのガイドだけでなく、曲の雰囲気やテンポ感にも大きく影響します。また、複数の演奏者が同じリズムを共有するための共通言語としても重要な役割を果たしています。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

主な拍子記号の種類と特徴

音楽にはさまざまな拍子記号があり、それぞれに独自の特徴があります。ここでは代表的なものとその違いについて解説します。

4分の4拍子2分の2拍子8分の6拍子

4分の4拍子は、最もポピュラーな拍子記号です。1小節に4つの拍があり、1拍は4分音符です。多くのポップスやクラシックにも使われ、安定感とバランスの良さが特徴となります。

一方、2分の2拍子は1小節に2つの拍(各拍が2分音符)を持ち、行進曲など速い曲でよく使われます。8分の6拍子は、1小節に6つの8分音符が入り、3拍子系のリズムを2組にまとめたような雰囲気です。ワルツや子守唄、ロックのバラードなどで見かけます。それぞれの拍子記号を知ることで、曲のリズムや感じ方が大きく変わることが理解できます。

CやCに縦線など特殊な記号

楽譜では「C」や「Cに縦線が入った記号」も見かけます。「C」は「コモンタイム」と呼ばれ、4分の4拍子を表します。一方で「Cに縦線」は「カットタイム」と呼ばれ、2分の2拍子と同じ意味を持ちます。

これらの記号は、長い楽譜の中で簡略化するためや、慣習的な表記として使われてきました。特にクラシック音楽の楽譜や合奏譜でよく登場します。見慣れない記号でも、基本を知っていればすぐに理解できるようになります。

単純拍子複合拍子混合拍子の違い

拍子記号には、「単純拍子」「複合拍子」「混合拍子」といった分類があります。単純拍子は、1拍が2つまたは3つに分けられるシンプルなリズム構造です。たとえば4分の4拍子や3分の4拍子がそれにあたります。

複合拍子は、1拍の中が3つの細かな音符に分かれる形で、8分の6拍子や8分の9拍子が代表例です。混合拍子は、2種類以上の拍子が交互に現れるリズムで、現代音楽や民族音楽などで使われることがあります。演奏する際のノリや表現の幅が広がるため、違いを理解しておくことが大切です。

拍子記号の一覧と代表的な例

多くの楽曲を演奏するうえで、主要な拍子記号を把握しておくと便利です。ここでは、一覧や特徴、ジャンル別の例を紹介します。

拍子記号一覧表で主要な種類を確認

代表的な拍子記号を表形式でまとめます。

| 拍子記号 | 読み方 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 4/4 | よんぶんのよん | 標準的、汎用性高い |

| 3/4 | さんぶんのよん | ワルツなどによく使う |

| 2/4 | にぶんのよん | 行進曲などに多い |

| 6/8 | はちぶんのろく | ゆったり, 複合拍子 |

このほかにも、5/4(変則)、7/8(複雑)などが使われることもあり、曲の雰囲気を変えたいときに取り入れられます。

分母が異なる拍子記号の特徴

拍子記号の下の数字(分母)は、1拍の長さを表します。たとえば「4」なら4分音符、「8」なら8分音符を基準にします。分母が4のものは、はっきりしたリズムが印象的で、ロックやポップスで多用されます。

一方、分母が8の拍子(8分の6拍子など)は、小さい単位のリズムが繰り返され、軽やかな雰囲気や揺れる感覚を生み出します。曲のテンポやジャンルによって、どの分母を選ぶかが変わるため、聞き比べてみるのもおすすめです。

拍子記号ごとの楽曲やジャンルの例

拍子記号によって、よく使われる楽曲やジャンルがあります。

- 4/4拍子:ロック、J-POP、ジャズ、クラシック

- 3/4拍子:ワルツ、バラード、クラシックの舞曲

- 2/4拍子:行進曲、マーチ

- 6/8拍子:バラード、フォーク、アイリッシュ音楽

表にまとめると以下のようになります。

| 拍子記号 | 主なジャンル・例曲 |

|---|---|

| 4/4 | ポップス、ビートルズの多くの曲 |

| 3/4 | ワルツ「美しく青きドナウ」 |

| 6/8 | アイリッシュ民謡、バラード |

それぞれの拍子を意識して聴き比べてみると、リズムの違いが感じ取りやすくなります。

拍子記号の活用方法と演奏時のポイント

実際に楽器を演奏したり作曲する際、拍子記号の知識は非常に役立ちます。ここでは拍子をどう活用し、演奏に生かすかを解説します。

拍子記号のカウントやリズム感の身につけ方

拍子記号を理解するには、まず「カウント」を意識することが大切です。たとえば4/4拍子なら「1、2、3、4」と数えながら演奏します。手拍子や足踏みでリズムを感じるのも効果的です。リズムトレーニングにメトロノームを使うと、一層正確な感覚が養えます。

また、普段からいろいろな拍子の音楽に触れることで、自然とリズム感が身についてきます。難しい拍子の場合は、まずゆっくり練習し、徐々にスピードを上げてみましょう。複雑な拍子は、音楽全体のフレーズやアクセントを意識することで理解しやすくなります。

演奏や作曲での拍子記号の選び方

演奏や作曲では、曲の目的や雰囲気に合わせて拍子記号を選ぶことが重要です。明るく力強い印象を与えたい場合は4/4拍子、優雅で流れるような雰囲気を出したい場合は3/4や6/8拍子が向いています。

また、歌詞やメロディの流れに合わせて拍子を変えることで、よりオリジナリティのある曲に仕上げることもできます。拍子記号を選ぶ際は、ジャンルや演奏する楽器との相性も考慮しましょう。実際にいくつかの拍子で演奏し、しっくりくるパターンを見つけるのも良い方法です。

拍子記号の応用と変則的なリズムへの対応

最近では、通常の拍子記号だけでなく、5/4や7/8など変則的な拍子もよく使われるようになってきました。こうした変則拍子は、曲に独特の緊張感や変化を加える効果があります。

変則的なリズムを演奏するには、まず小節ごとのアクセントや区切りをしっかり覚えることが大切です。複雑な拍子は、部分ごとに分けて練習し、体にリズムが染み込むまで繰り返すと良いでしょう。どんな拍子でも、基本的なリズム感を大切にすることが、安定した演奏や表現につながります。

まとめ:拍子記号の種類と理解が音楽表現を豊かにする

拍子記号は、楽曲のリズムや雰囲気を形作る大切な要素です。基本的な種類を知ることで、演奏や作曲の幅が広がります。

また、拍子記号を意識してリズムトレーニングを行うことで、演奏の安定感や表現力も向上します。さまざまな拍子記号に触れながら、音楽の魅力をより深く味わっていきましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!