平行調の基礎知識と音楽理論での役割

平行調は音楽理論でよく登場する大切な考え方です。コード進行や楽曲の雰囲気を変える際などに、幅広く活用されています。

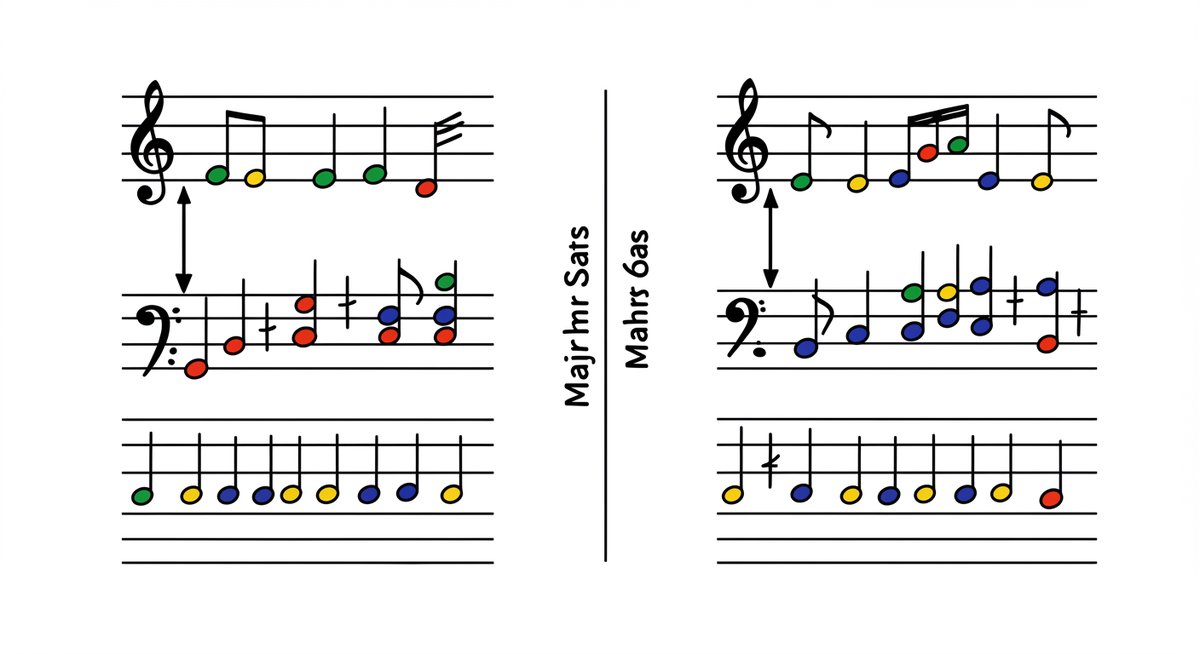

平行調とは何か仕組みと特徴

平行調とは、同じ調号(シャープやフラットの数)が一致する長調と短調の関係を指します。たとえば、ハ長調(Cメジャー)とイ短調(Aマイナー)はどちらも調号がなく、これらは平行調の関係にあります。

この仕組みにより、両者は音階の構成音が同じですが、主音(基準となる音)が異なるため、明るさや雰囲気が大きく変化します。平行調を理解することで、音楽の雰囲気を自在にコントロールできるようになります。

平行調が音楽にもたらす効果

平行調を使うと、同じ音階を基にしながら楽曲の印象や色合いを変えることができます。たとえば、明るい曲調から切ない雰囲気に切り替えたいときに、平行調へ転調する手法がよく用いられます。

このように、平行調は感情の幅を広げたり、展開に変化を加えたりするのに役立ちます。バンドやソロ演奏においても、聴く人の心を動かす効果的な方法としてよく取り入れられています。

平行調と同主調や近親調の違い

平行調と混同しやすい言葉に「同主調」と「近親調」があります。これらは似ているようで異なる関係です。

表で整理すると次のようになります。

| 名称 | 主な特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 平行調 | 調号が同じ | CメジャーとAマイナー |

| 同主調 | 主音が同じ | CメジャーとCマイナー |

| 近親調 | 隣接した調(1音差など) | CメジャーとGメジャー |

平行調は「調号が同じ」、同主調は「主音が同じ」、近親調は「音階が似ている」といった違いがあります。これらを区別できると、より豊かなアレンジが可能になります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

平行調の見つけ方と活用方法

平行調の関係を素早く見つけることで、作曲やアレンジの幅が広がります。また、その活用法を知っておくと、実際の演奏や制作で役立ちます。

平行調を簡単に導き出す方法

平行調を見つける方法はとてもシンプルです。長調と短調の場合、それぞれの主音を「3度」離して考えると、平行調の相手がわかります。

たとえば、Cメジャーの平行調はAマイナーです。これはCから下へ3つ(C→B→A)数えることで導き出せます。逆に、Aマイナーの平行調はCメジャーとなります。このルールを覚えておくと、どんな調でもすぐに平行調を探せます。

平行調を使った転調のアイデア

平行調を使うことで、自然な雰囲気の転調が可能です。たとえば、明るい長調から切ない短調に移る場合や、その逆もスムーズに行えます。

転調の際は、共通するコードやメロディの一部を利用することで、違和感なく展開できます。平行調の転調は、ストーリー性のある楽曲構成や、バンド演奏でもよく活用されています。

平行調の組み合わせ一覧と活用例

下記は主要な平行調の組み合わせと、活用例をまとめた表です。

| 長調 | 平行短調 | 活用例 |

|---|---|---|

| Cメジャー | Aマイナー | 明るい→切ない展開 |

| Gメジャー | Eマイナー | サビで雰囲気を変える |

| Fメジャー | Dマイナー | 間奏で印象を変える |

これらの組み合わせを知っておくと、曲の展開を考える際に便利です。バンドのアレンジや楽曲制作の際に、ぜひ積極的に活用してみてください。

平行調が楽曲やバンド演奏に与える影響

平行調は楽曲全体の雰囲気やバンド演奏に大きな変化をもたらします。具体的な事例や応用方法を知ることで、表現の幅がさらに広がります。

平行調を使った有名な楽曲の例

多くの有名な楽曲で平行調が巧みに使われています。たとえば、クラシックではベートーヴェンの「エリーゼのために」や、ポップスではビートルズの「イエスタデイ」などが挙げられます。

これらの曲では、明るい部分から一転して切ない展開になるなど、平行調の持つ特性が存分に発揮されています。平行調はジャンルに関係なく幅広く使われているため、さまざまな音楽に触れて違いを体感してみるのがおすすめです。

バンドアレンジで平行調を生かすコツ

バンド演奏で平行調を活用する場合、曲の途中で雰囲気を変えたいときや、印象に残るサビを作りたいときに効果的です。同じメロディを平行調で演奏するだけでも、全く異なる雰囲気を生み出すことができます。

また、ボーカルが歌いやすい音域にするために、平行調への転調を取り入れることもよくあります。各楽器のアレンジやコード進行にも自然に変化を付けられるため、演奏全体に深みを与えることができます。

楽器ごとに違う平行調のアプローチ

平行調のアプローチは、楽器によってアレンジ方法が異なります。ギターではカポタストを使って平行調に転調したり、ピアノでは指使いを工夫してスムーズに移行したりと、楽器特有のコツがあります。

また、ベースやドラムの場合は、コードの雰囲気に合わせてリズムやフレーズを変化させるのも効果的です。各楽器が役割を意識することで、バンド全体のまとまりを保ちながら平行調の効果を生かせます。

平行調を学ぶ際によくある疑問と解決策

平行調を学び始めると、さまざまな疑問やつまずきやすいポイントが出てきます。初心者でも安心して理解できるよう、よくある悩みとその解決方法を整理します。

平行調の初心者がつまずきやすいポイント

初心者がよくつまずくのは、平行調と同主調の混同や、調号の数え方で迷うことです。平行調は「調号が同じ」である点を押さえておくと混乱しにくくなります。

また、転調の際にコード進行やメロディが不自然に感じる場合は、共通音を意識してつなげる工夫をするとスムーズになります。焦らずにひとつずつ確認しながら練習するのが大切です。

平行調についてよくある質問と回答

平行調に関してよくある質問をまとめました。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 平行調と同主調の違いは? | 調号が同じか、主音が同じかで分かれます。 |

| どうやって平行調を見つけますか? | 3度違いを数えます。 |

| 曲のどこで平行調に転調すると良い? | サビや間奏など、展開を作りたい部分で有効です。 |

このように、基礎を押さえておくことで悩みが解消しやすくなります。

音楽理論初心者におすすめの練習方法

音楽理論が初めての場合、自分の好きな曲を分析したり、実際にピアノやギターで平行調を探してみる練習がおすすめです。

また、簡単なコード進行を作ってみて、途中で平行調に変えてみることで耳が鍛えられます。積極的に手を動かして、感覚的にも理論的にも平行調に慣れていくのが上達への近道です。

まとめ:平行調の理解が音楽表現を豊かにする理由

平行調を理解し活用できるようになることで、楽曲の表現力が大きく広がります。明るさや切なさなど、感情の幅を自在にコントロールできるようになるのが魅力です。

バンド演奏や作曲の現場でも平行調はよく使われており、新たなアレンジや独自の表現を生み出す手助けとなります。ぜひ基本をしっかり押さえて、音楽の楽しみ方を深めていきましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!