アルペジオとは意味と仕組みを初心者にも分かりやすく解説

アルペジオは、さまざまな楽器や音楽ジャンルで使われる演奏技法の一つです。初心者の方でも理解しやすいよう、基礎から順に解説していきます。

アルペジオの語源と基本的な意味

アルペジオという言葉は、イタリア語の「アルペッジョ(arpeggio)」に由来しています。アルペッジョは「ハープのように弾く」という意味を持っています。これは、和音(複数の音を同時に鳴らすもの)を分解し、1音ずつ順番に鳴らす奏法を指します。

たとえば、ド・ミ・ソという3つの音からなる和音(Cコード)を、同時に弾くのではなく、「ド、ミ、ソ」と一音ずつずらして鳴らすことで、柔らかく流れるような響きになります。アルペジオは、ギターやピアノなどさまざまな楽器で応用され、楽曲の雰囲気を変える役割を果たします。

分散和音とアルペジオの違い

「分散和音」と「アルペジオ」という用語はよく混同されやすいですが、意味に少し違いがあります。分散和音は、和音の構成音を同時ではなく、ばらばらに弾くこと全般を指します。アルペジオは、分散和音の一種であり、特に順番に流れるように演奏するスタイルに焦点を当てています。

つまり、すべてのアルペジオは分散和音ですが、分散和音がすべてアルペジオとは限りません。たとえば、分散和音は自由な順序やリズムで演奏されることもありますが、アルペジオは特定の順序やリズムを意識して弾く点が特徴です。初心者の方がこの違いを知ることで、楽譜や演奏法を理解しやすくなります。

楽譜で見るアルペジオ記号とその読み方

楽譜には、アルペジオを指示する記号が用いられています。ギザギザの縦線(波線)が和音の前に書かれている場合、それがアルペジオ記号です。この記号があると、和音を同時にではなく、上から下または下から上へ順番に演奏するよう指示されます。

読み方ですが、記号が縦に書かれていれば「この和音はアルペジオで弾く」と覚えておくと良いでしょう。また、矢印が付いている場合は、その方向に従って演奏します。困った時は、楽譜の中にある説明や、実際の演奏例を確認すると分かりやすくなります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

楽器ごとに異なるアルペジオの奏法と特徴

アルペジオは楽器によって弾き方や響きが異なります。ここでは、代表的な楽器ごとの特徴や演奏方法を紹介します。

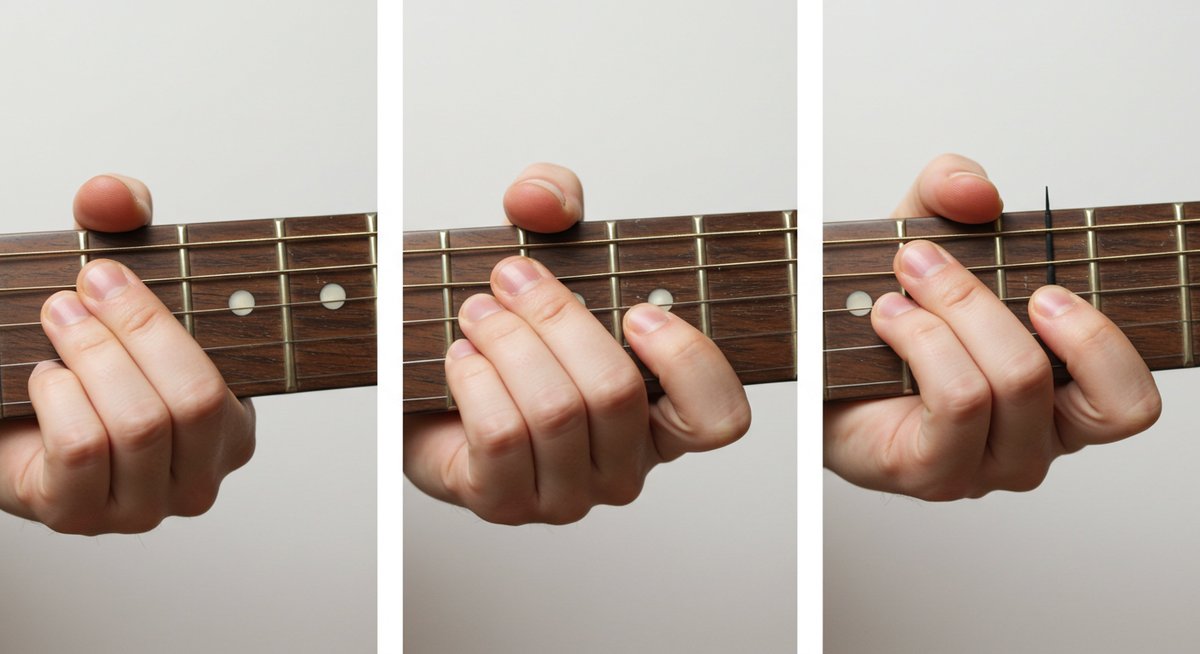

ギターでのアルペジオの弾き方とポイント

ギターでアルペジオを演奏する場合、指やピックを使って弦を1本ずつ順番に弾いていきます。指弾きの場合は、親指で6弦や5弦、他の指で4弦から1弦を担当して、和音をばらして流れるように演奏します。

ピックを使う場合は、主にオルタネイトピッキング(上下交互にピックを動かす方法)を用いて、リズムを一定に保つことが大切です。アルペジオの練習では、無理に速く弾こうとせず、均等なタイミングで音を出すことを意識しましょう。また、コードチェンジの時も滑らかに繋がるように気を付けると、仕上がりが良くなります。

ピアノやキーボードでのアルペジオの演奏法

ピアノやキーボードでは、両手または片手を使い、和音の構成音を順番に演奏します。右手で高音域、左手で低音域と分担することで、より豊かなサウンドを作ることもできます。アルペジオの基本は、各音がなめらかに繋がるように指を移動させる点です。

初心者の場合は、まずは3つや4つの音からなる簡単なアルペジオパターンで練習しましょう。指使いは、手が無理なく届く範囲で工夫することが大切です。また、ペダルを上手につかうと、音のつながりが自然になり、より美しく響きます。練習時には、メロディーや他のパートとのバランスにも注意しましょう。

ベースや他の楽器におけるアルペジオの活用例

ベースギターでは、アルペジオを使うことで単なるルート音(コードの一番下の音)だけでなく、和音全体を意識したベースラインを作ることができます。たとえば、コードの構成音を上下に移動しながら弾くことで、曲に動きを与えることができます。

他の楽器、例えばヴァイオリンやフルートなどでもアルペジオは活用されています。これらの楽器でも、和音を分解して1音ずつ演奏することで、ソロやアンサンブルで印象的なフレーズを作り出すことができます。アルペジオの使い方は楽器ごとに少しずつ異なるので、自分の楽器に合った方法を見つけることが大切です。

アルペジオ練習の効果的な方法と上達のコツ

アルペジオの練習は、演奏力を高めるうえで欠かせません。基礎から上達のポイントまで、効果的な方法をまとめて紹介します。

初心者におすすめの練習フレーズ

初心者がアルペジオを効率よく身につけるためには、まずシンプルなフレーズから始めるのがおすすめです。例えば、C、G、Am、Fといった基本的なコードを使い、それぞれの構成音を一音ずつ順番に演奏しましょう。

【おすすめ練習フレーズ例】

- Cコード:ド(C)、ミ(E)、ソ(G)

- Gコード:ソ(G)、シ(B)、レ(D)

- Amコード:ラ(A)、ド(C)、ミ(E)

最初はゆっくりとしたテンポで、指や手の動きに慣れることを意識してください。慣れてきたら、少しずつテンポを上げていくと、自然と演奏力が向上します。

メトロノームを活用したリズム練習法

リズムを正確に保つことは、アルペジオの演奏でとても重要です。メトロノームを使って一定のテンポで練習することで、安定した演奏ができるようになります。メトロノームはスマートフォンアプリでも手軽に利用できます。

具体的には、まずゆっくりとしたテンポで練習し、ミスが減ってきたら徐々にテンポを上げていきます。また、強弱をつけてアクセントを意識することで、より表情豊かなリズムを身につけることができます。ひとつのフレーズを繰り返し練習し、リズムにブレがないよう心掛けましょう。

左右の手のフォームと動きのコツ

正しいフォームは、アルペジオをきれいに演奏するための基本です。ギターの場合、右手の指は自然に広げ、必要以上に力を入れないようにしましょう。ピアノの場合は、指を丸めて、手首が安定する位置を意識します。

また、指だけでなく手首や腕全体を使って滑らかに動かすことで、音が途切れずに繋がります。無理な力が入ると疲れやすくなるので、リラックスした状態を心がけましょう。鏡を見ながらフォームをチェックしたり、動画を撮って確認するのもおすすめです。

バンド演奏でアルペジオを活かすアレンジ術

バンドで演奏する際、アルペジオは曲の雰囲気を変えたり、アンサンブルに深みを加えたりする重要な要素です。ここではアレンジや実践での工夫を紹介します。

バンドサウンドで目立つアルペジオの使い方

バンド演奏においてアルペジオを使うと、曲全体に透明感や立体感が出ます。特に、イントロや間奏、静かなパートで他の楽器の音を邪魔せず、しっとりとした雰囲気を作る役割があります。

また、同じコード進行でも、ギターやピアノがアルペジオを取り入れることで、メロディーやボーカルがより引き立つようになります。バンド内で役割分担を意識しながら、場面ごとにアルペジオを使い分けることがポイントです。

曲作りやアレンジにおけるアルペジオの役割

アルペジオは、曲作りやアレンジの中で多様な役割を担っています。たとえば、コードの響きを細かく分解して伝えることで、楽曲の雰囲気を繊細にコントロールできます。

以下のような場面でアルペジオは活躍します。

- バラードでの柔らかい伴奏

- ロックやポップスの間奏部分

- 曲の盛り上がり前の静かなパート

このように、アレンジにアルペジオを効果的に取り入れることで、曲全体の表現力が高まります。

コピーや耳コピでアルペジオを習得するポイント

既存の曲をコピーしたり、耳コピ(聴いて再現すること)をする場合、アルペジオのパターンを正確に聴き取ることが大切です。音の順番やリズム、アクセントの位置などを繰り返し聴いて確認しましょう。

また、実際に手を動かしてみて、原曲に近い響きを目指します。難しい部分は、テンポを落として部分的に練習するのがおすすめです。繰り返すことで自然とアルペジオの技術が身につき、アレンジや即興にも応用できるようになります。

まとめ:アルペジオの基礎知識と実践で音楽表現を豊かに

アルペジオは、さまざまな楽器で使える便利な演奏法です。仕組みや意味、演奏方法、練習のコツを知ることで、音楽表現の幅が広がります。

基礎からゆっくりと練習し、身につけたアルペジオをバンドや作曲、アレンジに活かしてみてください。音楽をより豊かに楽しむための大切なテクニックです。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!