aメロとは曲のどの部分か基本的な意味と役割を解説

aメロは多くの楽曲で最初に登場する歌のパートで、曲の土台や雰囲気を作る大切な役割があります。

aメロが果たす役割と特徴

aメロは、楽曲を聴く人が最初に耳にする歌の部分で、曲全体のテーマや世界観を静かに伝える役目を持っています。特に歌詞がストーリーの導入部分として使われることが多く、聴き手が曲に入り込みやすいように流れを作ります。aメロのメロディーは、派手すぎず、自然な流れで始まることが多いため、後に続くbメロやサビを引き立てる役割を担っています。

また、aメロは楽器の編成やリズムがシンプルなことが多く、歌詞やメロディーをしっかり聴かせる作りになっています。多くのポップスやロックバンドの楽曲では、aメロが曲の印象を左右するため、アレンジや演奏でも特に丁寧に扱われることが多いです。

サビやbメロとの違い

aメロとbメロ、サビはそれぞれ異なる役割を持っています。aメロは物語の始まりや情景を描く部分で、落ち着いた雰囲気が特徴です。一方、bメロはaメロからサビへの橋渡しとして、少し雰囲気を変えたり、盛り上がりを作ったりします。そして、サビは曲のクライマックスで、最も印象的なメロディと歌詞が使われるパートです。

この違いを意識しながら聴くと、曲ごとにaメロ・bメロ・サビの個性やつながりが分かりやすくなります。たとえば、サビと比べてaメロは繰り返しが少なく、語りかけるようなメロディが多い点が特徴です。

楽曲構成でaメロが重要な理由

aメロは、曲の印象や全体の流れを決めるため、作曲やバンドの演奏でとても重要な部分です。ここでリスナーの興味を引きつけられなければ、その後のbメロやサビにも注目してもらえない可能性があります。

また、aメロがしっかりしていると、楽曲全体のバランスが整いやすくなります。メロディやリズムの工夫によって、聴く人が自然に曲の展開を追いやすくなるため、aメロの作り込みが楽曲の完成度に直結します。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

bメロやサビcメロ他のセクションとの関係性

楽曲はaメロだけで成り立っているわけではなく、bメロやサビ、さらにcメロや間奏など様々なパートが組み合わさっています。

bメロとaメロのつながり方

bメロは、aメロの後に続くパートで、曲の雰囲気を一段階変化させることが目的です。aメロが落ち着いた雰囲気を持っているのに対し、bメロはメロディやコード進行を変えることで、これからサビに向かう高揚感や期待感を作り出します。

このつながりが自然であればあるほど、曲の流れがスムーズになり聴きやすくなります。たとえば、bメロで曲調が少し盛り上がることで、その後のサビがより印象的に響くよう工夫されています。

サビへの導入としてのbメロの位置付け

bメロはサビへの「橋渡し」としての役割が大きいパートです。aメロからサビへ直接つなげる場合もありますが、多くの曲ではbメロを挟むことで、サビがより印象的に感じられるようにしています。

bメロの特徴としては、メロディやリズムが変化し、サビへの期待感を高めてくれる点が挙げられます。また、この部分で歌詞の内容が展開したり、感情が盛り上がったりすることで、サビに入ったときのインパクトがより強くなります。

cメロや間奏イントロアウトロとの役割の違い

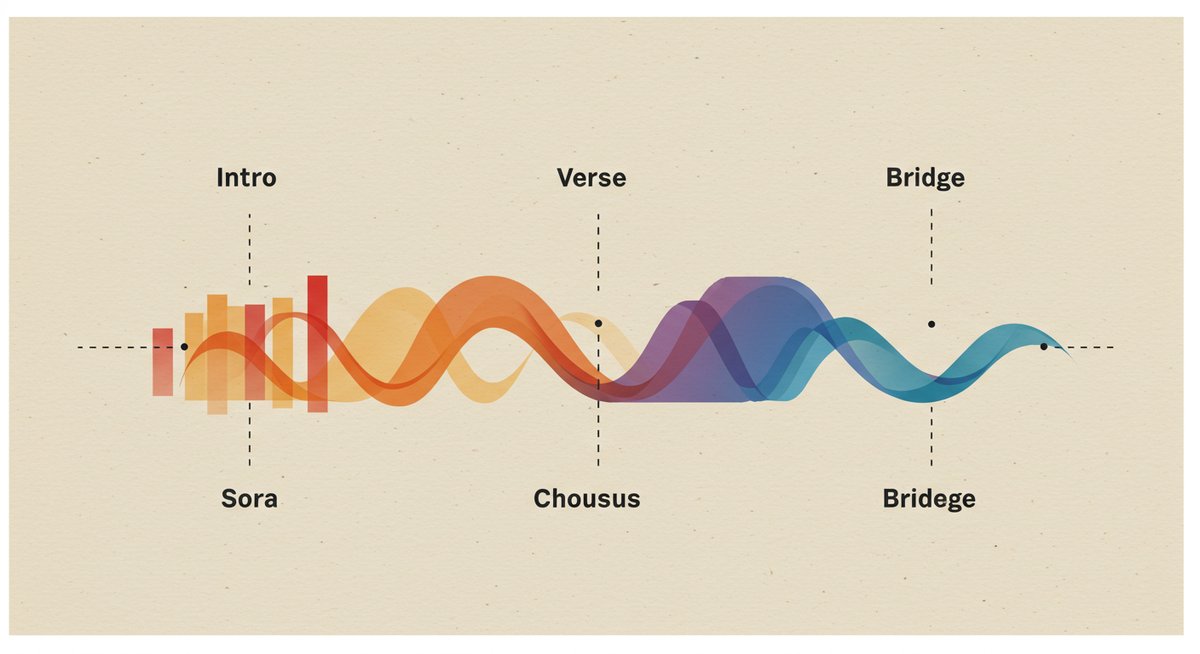

cメロは曲の後半に登場し、今までのaメロやサビとは違う新鮮なメロディや展開を見せる部分です。これにより、曲に変化や深みが生まれます。また、間奏は歌のない部分で、楽器の演奏が目立つパートです。間奏はバンドメンバーの技をアピールしたり、聴く人の気分をリセットする役割も持ちます。

イントロは曲の始まりに置かれ、聴く人の注意を引き付け、曲の世界観に引き込むために作られます。アウトロは曲の終わりに使われ、余韻を感じさせながら曲を締めくくります。このように、それぞれのパートは役割が異なり、全体の構成にメリハリを生み出しています。

よくある曲構成のパターンとバリエーション

楽曲には定番の構成パターンだけでなく、応用的な変化や国ごとの違いも見られます。曲構成を知ることで、音楽をより深く味わえます。

王道のaメロbメロサビ型構成

多くの日本のポップスやロック曲で採用されているのが、「aメロ→bメロ→サビ」という構成です。このパターンは聴き手にとって分かりやすく、曲の展開がスムーズになるため定番となっています。aメロで物語や雰囲気を作り、bメロで変化を加え、サビで盛り上がる流れが特徴です。

よくある構成例を表にまとめると、以下のようになります。

| 部分 | 内容 | 位置 |

|---|---|---|

| aメロ | 導入・情景設定 | 曲の冒頭~中盤 |

| bメロ | 展開・変化 | aメロの後 |

| サビ | クライマックス | 繰り返し登場 |

この構成にcメロや間奏を加えてバリエーションを持たせることもよくあります。

サビ始まりやaメロ省略型などの応用例

最近の楽曲では、サビから始まる「サビ始まり」の構成や、aメロを省略してbメロやサビだけで構成する短い楽曲も増えています。こうした応用パターンは、SNS向けの短い動画などにも対応しやすく、注目されています。

また、aメロがなく、いきなりbメロやサビが始まることで、聴き手の印象に残りやすい効果もあります。バンドや作曲者によっては、曲の世界観や伝えたいことに合わせて自由に構成をアレンジする場合も多いです。

海外と日本で異なる呼び方や構成の違い

日本では「aメロ」「bメロ」「サビ」と呼ぶのが一般的ですが、海外の英語圏では「verse(ヴァース)」「pre-chorus(プリコーラス)」「chorus(コーラス)」と呼び方が異なります。また、同じ「サビ」に該当するパートでも、海外の曲は繰り返しの回数やメロディの盛り上がり方が違うことがあります。

構成の違いとして、日本の曲はaメロ・bメロ・サビの3段階で展開するパターンが多いのに対し、海外のポップスではaメロとサビ(verseとchorus)を繰り返すシンプルなパターンもよく見られます。呼び方やアレンジが異なる点を知っておくと、より幅広い音楽を楽しむことができます。

実際の楽曲を例にaメロを聴き分けるポイント

aメロは曲ごとに特徴が異なりますが、聴き分けるコツをつかむと、より楽曲の構成が理解しやすくなります。

人気曲でのaメロと他パートの比較

たとえば有名なバンドの楽曲やJ-POPの人気曲を聴くと、aメロは静かな雰囲気や低めの音域で始まり、bメロやサビになると急に盛り上がるケースが多く見られます。サビでは、メロディが高くなり、伴奏も厚みを増すため、aメロとの違いがはっきり分かります。

また、aメロでは歌詞が物語の導入や情景描写に使われることが多く、サビでは繰り返されるフレーズが印象に残るという違いもあります。いくつかの曲を聴き比べてみると、aメロと他のパートの性質の違いを感じやすくなります。

歌詞やメロディに注目したaメロの見分け方

aメロを見分けるポイントとして、まず歌詞の内容に注目してみましょう。aメロでは、曲のストーリーが始まる部分や、主人公の状況が描かれることが多いです。また、メロディが落ち着いていて、音域が狭い傾向も見られます。

次に、伴奏やリズムがシンプルに作られていることにも着目してください。サビやbメロでは派手な演奏やコーラスが追加される場合が多いので、aメロは比較的静かな印象を受けることが多いです。こうした特徴を意識しながら聴くことで、aメロをより簡単に見つけやすくなります。

aメロを意識した曲作りや演奏のコツ

aメロを作曲するときは、リスナーが曲の世界観に自然と入り込めるようなメロディや歌詞を心がけることが大切です。盛り上がりすぎず、次のbメロやサビにつなげやすい流れを意識することがポイントになります。

演奏においては、音量や楽器の数を抑えめにして、歌詞やメロディを大切に表現することが重要です。特にバンドの場合、ギターやキーボードは控えめに、ボーカルを中心に演奏するとaメロの雰囲気が伝わりやすくなります。

まとめ:aメロの理解が音楽をより深く楽しむ第一歩

aメロの役割や他パートとの違いを知ることで、曲の構成やバンドアレンジの面白さをより深く味わえるようになります。普段聴いている楽曲もパートごとに意識して聴くことで、新たな発見や楽しみが広がります。

曲作りや演奏をする際にも、aメロの大切さを理解して工夫を重ねることで、より魅力的な音楽表現につなげることができます。aメロを意識することは、音楽の新しい楽しみ方の第一歩となるでしょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!