階名とは何か意味と特徴を分かりやすく解説

音楽を学ぶときによく耳にする「階名」ですが、具体的にどのような役割を持っているのか、意外と知らない方も多いです。ここでは階名の特徴や意味について分かりやすく解説します。

階名の基本的な考え方

階名とは、音楽の中で「音の高さの役割」や「音階の中での位置」を表す名称です。たとえば、ドレミファソラシドといった言葉は、日本で広く使われている階名の一例です。階名はメロディやハーモニーを理解するときに用いられ、楽譜を読むだけでなく、耳を使ったトレーニングにも役立ちます。

階名は必ずしも絶対的な音の高さを指しているわけではなく、曲の調(キー)によって指し示す音が変わることが特徴です。このため、楽曲ごとに「ド」が違う音を指すことがあります。これにより、どんな調でもメロディや和音の構造を把握しやすくなる利点があります。

音名との違いと使い分け

階名と似たものに「音名」がありますが、この二つは役割が異なります。音名は「C(シー)」「D(ディー)」や「ハ」「ニ」など、絶対的な音の名前を指します。一方、階名は「ド」「レ」「ミ」のように、調に応じてその都度担当する音が変わります。

たとえば、ハ長調では「ド」はC(ハ)ですが、ト長調になると「ド」はG(ト)になります。このように、階名は調によるメロディの位置関係を学ぶために使われ、音名は楽器のチューニングや、絶対的な音の識別に使われます。用途によって使い分けることが大切です。

階名が役立つ音楽シーン

階名はさまざまな音楽の場面で役立ちます。特に合唱やソルフェージュ(聴音・視唱のトレーニング)で多く用いられています。階名を意識することで、譜面が読めなくてもメロディを理解しやすくなります。

また、バンド活動やアンサンブルでは、メンバーとキーを合わせやすくなる利点もあります。さらに、初心者が音階や和音の仕組みを覚えるときにも、階名を使うことで理論が身につきやすくなります。このように、階名は音楽の理解を深める基礎ツールとして幅広く使われています。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

階名の種類と仕組みを知ろう

階名にはいくつかの種類や仕組みがあり、音楽のジャンルや地域によっても表記や運用が異なります。ここではその特徴を順に紹介します。

長音階における階名の特徴

長音階とは「ドレミファソラシド」のように明るい響きを持つ音階のことです。長音階では階名が規則的に並びやすく、基本の学習や演奏時の基準となることが多いです。たとえば、ハ長調(Cメジャー)では「ド=C」「レ=D」となります。

この配列によって、どの調でも同じような感覚でメロディを捉えられるのが特徴です。特に子どもの音楽教育や初心者への指導では、長音階の階名を使うことで音の並びや位置関係が視覚的にも分かりやすくなります。

短音階での階名の変化

短音階(マイナーキー)では、長音階と同じ階名が使われますが、音の配列や響きが異なります。たとえば、イ短調(Aマイナー)では「ド」から始まるのではなく、「ラ」から始まるような感覚になります。

このため、短音階では階名と実際の音の対応が少し難しく感じることもありますが、階名をしっかり使えば、メロディの役割や音階内での位置が掴みやすくなります。特に移動ド方式を使うと、短音階でも柔軟に階名を適応できる点が大きな特徴です。

日本や海外の階名表記の違い

日本では主に「ドレミファソラシド」という表記が一般的ですが、海外では国や地域によって呼び方が異なります。たとえば、英語圏では「Do Re Mi Fa Sol La Ti Do」と表記されます。

また、ドイツやフランスといった国では階名や音名の表し方に違いがあり、表にまとめると以下のようになります。

| 日本 | 英語 | ドイツ語 |

|---|---|---|

| ド | Do | C |

| レ | Re | D |

| ミ | Mi | E |

このように各国で表記が異なるため、楽譜や音楽教材に触れる際には注意が必要です。

音楽教育や演奏での階名の活用例

階名は音楽を学ぶ上で幅広く活用されています。ここでは教育現場や演奏の現場での具体的な活用例を見てみましょう。

階名を使った相対音感のトレーニング

相対音感とは、基準となる音(たとえば「ド」)からの距離を感じ取る力のことです。階名を使って歌ったり、演奏したりすることで、音と音の関係を自然に身につけることができます。

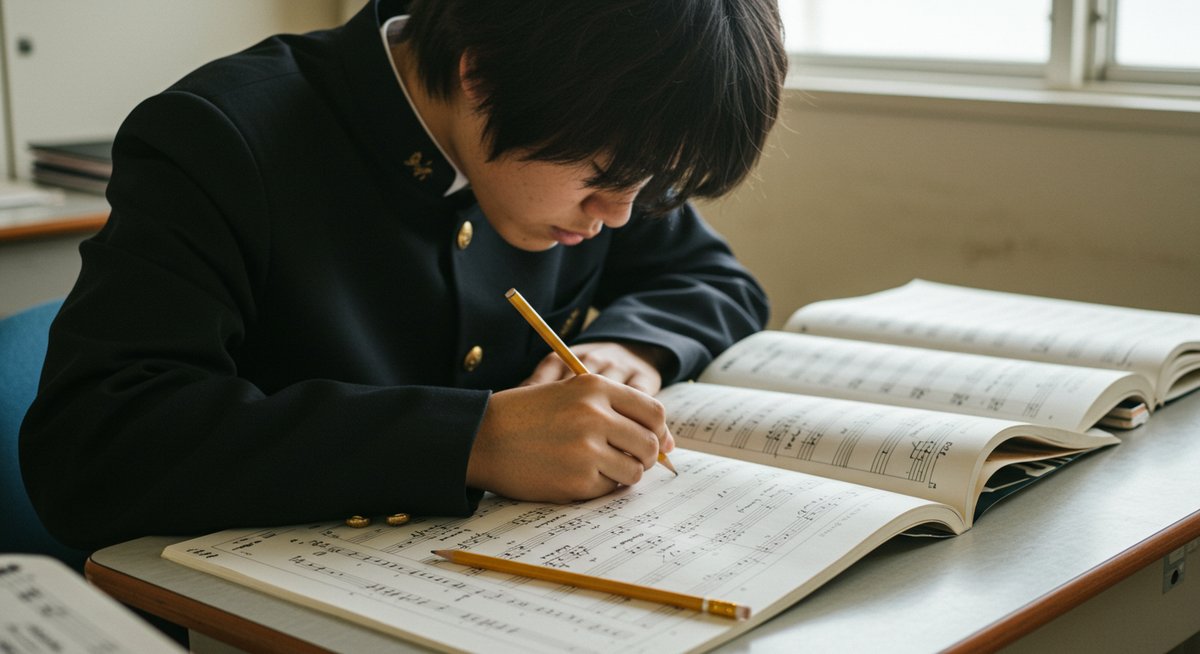

たとえば、先生がピアノで「ド」の音を出し、そのあとに「ミ」や「ソ」を弾いたとき、生徒はすぐに階名で答える練習をします。このトレーニングを繰り返すことで、楽譜を見なくても音程の幅や雰囲気が分かるようになり、耳を鍛える効果が期待できます。

階名と固定ド移動ドの違い

階名を使う際には「固定ド」と「移動ド」という2つの方法があります。固定ドは「ド=C(ハ)」と決めて使う方法で、絶対的な音の高さを基準にします。一方、移動ドは曲の調に合わせて「ド」が変化し、その曲の主音(基準音)を「ド」とする考え方です。

移動ドは、さまざまな調で曲を演奏するときに便利で、特に合唱やソルフェージュ教育でよく使われます。固定ドは、楽器のチューニングや絶対音感の訓練に適しています。どちらを使うかは目的や状況によって選ばれています。

楽器ごとに異なる階名の応用方法

階名の使い方は楽器によっても少しずつ異なります。ピアノや鍵盤ハーモニカのような楽器では、鍵盤の並びと階名が直感的に結びつきやすいです。ギターやベースでは、弦やフレットごとに階名を当てはめながら運指を覚えることが多いです。

また、リコーダーや金管楽器では、指使いと階名を組み合わせて練習することが一般的です。自分の楽器で階名をどう活用するのが良いか、練習方法を工夫することで、より早く上達につながります。

よくある疑問と階名に関する豆知識

階名について学ぶ中で、混乱しやすい点や知っておくと便利な知識も多いです。ここではよくある疑問や豆知識をまとめます。

階名が混乱しやすい理由と対処法

階名が混乱しやすい主な理由は、「同じ階名でも調によって指す音が変わること」にあります。特に移動ド方式に慣れていない場合、どの音が「ド」なのか迷うこともあります。

このような場合は、まず「今どの調で演奏しているか」をしっかり意識することが重要です。また、階名表や楽譜に調号(シャープやフラット)が記載されている場合は、必ず確認して練習することで混乱を防げます。

階名と音名が混同されやすい楽器例

一部の楽器では階名と音名を混同しやすいことがあります。特にサックスやクラリネットなどの移調楽器は、楽譜に書かれている音と実際に鳴る音が異なるため、階名と音名がずれやすいです。

また、ギターやベースでは、チューニングによって「ド」の位置が変わる場合があるため、階名と音名を意識して分けて練習することが大切です。楽器ごとの違いを把握しておくと、演奏時の混乱を減らせます。

階名を正しく身につけるコツ

階名を正しく身につけるには、日々の練習の中で意識的に階名で歌ったり、演奏したりすることが効果的です。また、曲ごとに階名を書き込んだり、階名でのドレミ唱(音階を歌う練習)を繰り返すのもおすすめです。

さらに、友人や先生とクイズ形式で階名を当て合ったり、移動ド・固定ドそれぞれで歌ってみるのも習得の助けになります。焦らず、少しずつ慣れていくことが習得の近道です。

まとめ:階名の基本と活用法を押さえて音楽の理解を深めよう

階名は音楽を学ぶ上で欠かせない基本的な考え方です。調によって階名の位置が変化する仕組みや、音名との使い分けなどを押さえておくことで、楽譜を読む力や耳で聴き分ける力が身につきます。

また、楽器や演奏スタイルに合わせて階名を応用すれば、より豊かな音楽表現が可能になります。階名をしっかり理解し活用することで、音楽の楽しみや理解が一段と深まります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!