バンドでドラムがいない場合の工夫と対処法

ドラムがいないバンドは珍しくありませんが、演奏やライブを楽しむためには工夫が必要です。ここでは、実際によく使われる対処法を紹介します。

ドラムパートを機械音源やリズムマシンで補う方法

ドラムがいないバンド編成では、リズムの役割をどう補うかが大きな課題になります。その中で、手軽に使える方法が「機械音源」や「リズムマシン」です。最近ではスマートフォンのアプリでも高品質なドラム音源が利用できるため、誰でも簡単にリズムを追加できます。

リズムマシンは、自分たちで好きなテンポやパターンを設定できるため、オリジナル曲にも対応しやすいです。また、音量や音色の調整が自由なので、会場の雰囲気やバンドの個性に合わせて細かくカスタマイズできます。準備や操作に慣れておけば、本番でも安心して活用できるでしょう。

他の楽器やボーカルでリズムを強調する工夫

ドラムがいない場合、他の楽器やボーカルがリズムを支える役割を意識することが求められます。たとえば、ギターやベースがコードストロークやスタッカート(音を短く切る奏法)を利用し、リズムを際立たせるのが効果的です。

また、ボーカルもフレーズの入りや息継ぎのタイミングを工夫して、曲のリズムを強調できます。手拍子や足踏みを取り入れてバンド全体でリズム感を共有するのもおすすめです。これらの工夫を重ねることで、ドラムがいなくてもまとまりのある演奏につながります。

文化祭やライブでドラムなしバンドが盛り上がる演出アイデア

ドラムがいないバンドでも、文化祭やライブで観客を楽しませる演出方法はたくさんあります。たとえば、メンバー全員でリズムに合わせて手拍子や簡単なダンスを取り入れることで、一体感を生み出せます。

他にも、曲の途中でお客さんにコール&レスポンス(掛け合い)を誘ったり、リズム担当をみんなで交代する演出も盛り上がります。視覚的な小道具や照明を工夫することでもライブ感を演出できるため、アイデア次第でドラムなしでも十分に楽しいステージを作ることが可能です。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

バンドの各パートが果たす役割を知ろう

バンドの演奏がまとまるためには、各パートの役割を知ることが大切です。ここでは、それぞれのパートがどのように曲を支えているのかを分かりやすく説明します。

ボーカルとギターが曲全体の雰囲気を作るポイント

ボーカルはバンドの「顔」ともいえる存在で、歌詞やメロディを通じて曲の世界観や感情を伝えます。聴いている人の心に直接響くため、声の表情や歌い方の工夫が曲の印象に大きく影響します。

一方、ギターは伴奏やソロなど、さまざまな役割を担いながら音楽の雰囲気を作り出します。リズムギターが曲に安定感を与え、リードギターがメロディや装飾音を加えることで、楽曲全体に奥行きと彩りが生まれます。ボーカルとギターのコンビネーションが、バンドの個性を引き出す重要なポイントになります。

ベースがバンドサウンドの土台になる理由

ベースは低音域を担当し、楽曲の土台を作る存在です。ベースラインがあることで、全体の音がまとまりやすく、他の楽器やボーカルが安心して演奏できます。

また、ベースはリズムとコード(和音)の両方を支える役割があるため、バンドの一体感を生み出します。特にドラムがいない場合でも、ベースがしっかりリズムを刻むことで、楽曲に安定したグルーヴを与えられます。聞き手には直接伝わりにくい部分ですが、バンドサウンドに欠かせない役割です。

キーボードやパーカッションがリズムを補助する方法

キーボードはメロディやハーモニーだけでなく、リズムを強調するのにも効果的です。たとえば、リズミカルな和音や短い音を選んで弾くことで、ドラムの代わりにリズム感を伝えることができます。

また、カホンやタンバリンなどのパーカッションを取り入れると、演奏にアクセントが加わります。手軽にリズムを補うことができるため、ドラムがいないバンドにもおすすめです。バンド全体でどのようにリズムを作るかを話し合い、役割分担を工夫することが重要になります。

ドラムなしバンドのアレンジと練習のコツ

ドラムがいない場合でも、バンドのアレンジや練習を工夫すれば、しっかりとまとまりのある演奏が可能です。ここでは、実践的なコツを紹介します。

練習時にメトロノームやクリック音を活用するメリット

ドラムがいないバンドの練習では、メトロノームやクリック音を使うと効果的です。これらは一定のテンポを保つのに役立つツールで、バンド全体のリズム感を養えます。

特にリズムの揺れやズレをなくすために、メンバー全員で同じクリック音を聞きながら練習する方法が有効です。テンポキープの意識が高まり、本番でも安定した演奏ができるようになります。個人練習でもバンド練習でも活用できるので、積極的に取り入れてみましょう。

キーボードやシンセでドラムパートを代用するテクニック

キーボードやシンセサイザーには、ドラムやパーカッションの音色が内蔵されていることが多く、これを利用してドラムパートを再現することができます。簡単なリズムパターンを鍵盤で演奏したり、自動演奏機能を使って曲に合わせる方法もあります。

また、シンプルなビートをキーボード担当者が繰り返すだけでも、バンド全体のグルーヴ感が向上します。音の強弱やタイミングを工夫すると、より自然なリズムパートが作れますので、さまざまなリズムや音色を試しながら自分たちに合った方法を見つけてみてください。

バンド全体でタイミングを合わせるためのコミュニケーション術

演奏のタイミングを正確に合わせるためには、メンバー同士のコミュニケーションが欠かせません。練習前に曲の構成やキメ(音を揃えるタイミング)を確認し合うことで、迷いなく演奏できます。

アイコンタクトや体の動きで合図を送り合う方法も効果的です。リハーサル中に「今のタイミングはどうだったか」「リズムの取り方を変えてみよう」と率直に話し合うことが、バンド全体のまとまりにつながります。お互いをよく見ることと声をかけ合うこと、この2点を大切にしましょう。

ドラムがいないバンド編成の魅力と注意点

ドラムなしバンドには、独自の個性や演奏スタイルを生かすチャンスがあります。反面、注意すべきポイントもあるので、両方を理解しておくと良いでしょう。

ドラムレス編成ならではの音楽的な個性と自由度

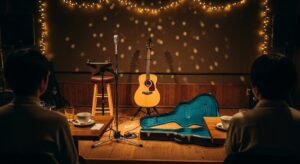

ドラムがいないバンドは、音の隙間や静けさを生かした表現ができるのが大きな魅力です。アコースティックな雰囲気や繊細なアレンジも映えやすく、個性的なサウンドを作りやすい傾向があります。

また、リズムパートの縛りが少ないため、自由度の高いアレンジや即興演奏にも挑戦しやすいです。メンバー全員がそれぞれの役割を柔軟に変えながら演奏することで、新しい音楽の形を追求できます。

メンバー全員がリズムを意識して演奏する重要性

ドラムがいない場合、リズムの中心がなくなるため、各自がテンポ維持を意識する必要があります。誰か一人に頼るのではなく、メンバー全員でリズムを感じながら演奏しましょう。

ベースやギター、キーボードがそれぞれ簡単なリズムフレーズを意識的に取り入れることで、全体の音がまとまりやすくなります。また、演奏中も互いにリズムを聴き合い、ズレを感じたときはすぐに修正できるようにしましょう。

ドラムがいない場合に向く曲やジャンルの選び方

ドラムがいないバンドには、選曲にもポイントがあります。たとえば、以下のような特徴を持つ曲やジャンルが演奏しやすいです。

・アコースティック、弾き語り系の楽曲

・リズムのシンプルなポップスやフォーク

・ジャズやボサノバなど、軽やかなリズムが特徴の曲

無理に激しいビートが必要なロックやメタルに挑戦するよりも、曲の雰囲気や自分たちの編成に合ったものを選ぶと、無理なく演奏を楽しむことができます。

まとめ:ドラムなしでもバンドは楽しめる工夫とアイデアが満載

ドラムがいないバンドでも、工夫とアイデアを活かせば充実した演奏活動ができます。大切なのは、メンバー全員でリズムや役割分担を意識し、コミュニケーションを取りながら練習することです。自分たちに合った演出やアレンジを見つけ、ドラムレスならではの魅力を楽しんでください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!