サークルオブフィフスの基本と仕組みを理解しよう

サークルオブフィフスは、音楽の基礎を支える重要な理論のひとつです。音やコードのつながりをわかりやすくするために使われます。

サークルオブフィフスとは何かを簡単に解説

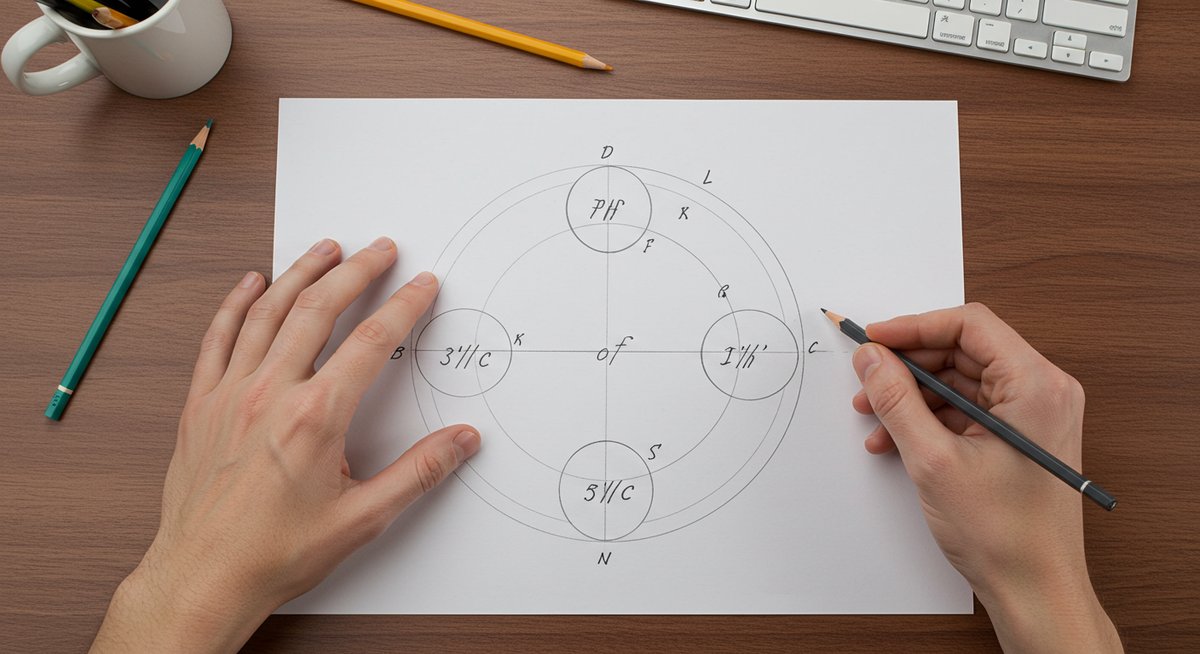

サークルオブフィフスとは、12個の音(キー)を五度ずつ並べて円状に配置した図のことを指します。「五度」とは、ある音から5番目の音を数えたときの関係です。たとえば、C(ド)から始めて5番目はG(ソ)になります。サークルオブフィフスは、メロディやコード進行を理解したり、転調の仕組みを知るための道しるべとして活用されます。

また、サークルオブフィフスは調号(シャープやフラットの数)も視覚的に理解しやすくなる特徴があります。この図を見ることで、どのキーにどんなシャープやフラットがつくのかが一目で分かるため、楽器演奏や作曲がよりスムーズになります。

五度圏の図の見方と構造を知る

五度圏の図は、円の形に音名が等間隔で配置されています。時計回りに進むとシャープが1つずつ増え、反時計回りに進むとフラットが増えていきます。たとえば、Cの右隣にはG、その次にD、A…と続き、それぞれシャープが1つずつ増えていきます。逆に、左へ進めばF、B♭、E♭…とフラットが増えていきます。

このように、五度圏を見ることで「どのキーが隣接しているか」「どのくらい調号が違うか」をすぐに把握できます。調性の近いキー同士は、共通する音が多いため、転調やアレンジなどでも自然な流れを作りやすくなります。

なぜ完全五度の順で並べるのか理由を解説

サークルオブフィフスが「五度」ずつ並ぶのは、音楽の中で五度という音程がとても安定して響くためです。五度でつながる音は共鳴しやすく、和音やメロディの基礎を支える役割があります。だからこそ、五度の関係をもとに円状に並べることで、全てのキーのつながりや性質を理解しやすくなります。

一方で、五度ずつ並んだ音は、調号の変化が最小限になるという利点もあります。隣同士のキーは、たった1音だけ違いがあるため、スムーズな転調やフレーズ作りに役立つのです。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

サークルオブフィフスの活用方法と実践アイデア

サークルオブフィフスは、ただ覚えるだけでなく、作曲や演奏・アレンジなど多様な場面で活用できます。以下で具体的な使い方を紹介します。

作曲や即興演奏でのサークルオブフィフスの使い方

作曲をするとき、サークルオブフィフスはコード進行を作るヒントになります。たとえば、円の隣り合うキー同士は自然につながりやすく、耳なじみの良い曲を作りやすいです。また、即興演奏でも、五度圏を参考にすればスムーズにキーを移動したり、違和感の少ないフレーズを構築できます。

さらに、五度圏を見ながらコードやメロディを組み立てることで、同じパターンの繰り返しになりにくく、幅広いアイデアが生まれます。複雑なコードチェンジも、サークルオブフィフスを活用すれば理論的な裏付けを持ちながらアレンジできるため、より自由な表現に近づきます。

コード進行の理解とアレンジへの応用

サークルオブフィフスは、よく使われるコード進行の分析にも役立ちます。たとえば「循環進行」と呼ばれるコードの並びは、五度圏の隣り合うコードを順番に使うことで作られることが多いです。この仕組みを知れば、既存の曲の分析も簡単になり、自分なりのアレンジも考えやすくなります。

また、コード進行を変更したいときも、五度圏上で近い位置にあるコードを選ぶことで、違和感の少ない自然な流れを保つことができます。次の表は五度圏の隣接関係を使った代表的なコード進行の一例です。

| 元のキー | 隣接キー | 例:主要な進行 |

|---|---|---|

| C | G、F | C→G→F |

| G | D、C | G→D→C |

| F | C、B♭ | F→C→B♭ |

調性や転調をスムーズにするコツ

転調とは、曲の途中でキー(調)を変えることです。サークルオブフィフスは、この転調をスムーズに行うための強い味方です。隣り合うキー同士は音が多く共通しているため、違和感なく移行できます。たとえば、CからGやFに転調する場合、共通する音が多く、自然な流れになります。

また、五度圏を見ながら転調のパターンを考えることで、急激な雰囲気の変化を避けたり、曲の展開にバリエーションを加えたりできます。慣れてきたら、隣接していないキーにも挑戦し、音楽の幅を広げていくのがおすすめです。

サークルオブフィフスを使った覚え方と練習法

五度圏を覚え、楽器演奏や作曲に役立てるための効率的なコツやおすすめの練習法を紹介します。

効率的な五度圏の覚え方とコツ

五度圏を覚えるときは、まずは円の右回り・左回りの順番を繰り返し声に出すことから始めてみましょう。右回りなら「C→G→D→A→E→B→F#→C#」、左回りなら「C→F→B♭→E♭→A♭→D♭→G♭→C♭」という順番です。

また、五度圏の図を書きながら覚えるのも効果的です。視覚的に並びや位置を把握することで、記憶に定着しやすくなります。グループごとに区切って暗記する方法もおすすめです。

| 覚える順 | 右回り例 | 左回り例 |

|---|---|---|

| 1 | C | C |

| 2 | G | F |

| 3 | D | B♭ |

| 4 | A | E♭ |

ギターやピアノで指板や鍵盤と結びつける方法

楽器の上で五度圏を意識するのも、覚えやすさと実践的な理解に役立ちます。ギターの場合、弦とフレットの並びには五度の関係が多く含まれています。たとえば、6弦の開放弦がEなら、5フレットはA、さらにDと並びますが、これも五度圏の並びと一致しています。

一方、ピアノでは白鍵と黒鍵を使いながら、五度ずつ音をたどってみる練習が効果的です。CからG、GからDへと順番に探し、その位置を実際に弾いて確認してみましょう。こうすることで理論と感覚が結びつき、応用もしやすくなります。

練習問題やクイズで理解を深めるアイデア

知識を定着させるためには、クイズ形式や簡単な問題に挑戦することが効果的です。たとえば、「Cの五度上は何か?」「A♭の隣は?」など、五度圏を使った問題を自作してみるのも良い方法です。

また、身近な曲を例にとって「この曲はどのキーからどのキーに転調しているか」「主要なコード進行は五度圏上でどのようにつながっているか」を分析する練習もおすすめです。友人やバンドメンバーと一緒にクイズを出し合いながら学ぶことで、楽しみながら理解を深めることができます。

上級者向けサークルオブフィフスの応用テクニック

基礎を押さえたら、サークルオブフィフスの応用的な使い方にもぜひ挑戦してみましょう。実践的かつ高度な活用法について解説します。

ダイアトニックコードと平行調の活用

五度圏は、ダイアトニックコードの理解にも役立ちます。ダイアトニックコードとは、あるキーに自然に含まれる7つの主要なコードのことです。五度圏を使うと、それぞれのキーにどんなコードが含まれているかを整理しやすくなります。

また、平行調(メジャーキーとマイナーキーの関係)も五度圏上で見つけやすいです。たとえば、CメジャーとAマイナーは同じ調号を持っており、五度圏の内側と外側に並んで描かれる場合もあります。これにより、曲の雰囲気を変えるアレンジや、複雑な転調も無理なく取り入れられます。

裏コードやモーダルインターチェンジへの応用

裏コードとは、あるコードの代理として使われる、五度圏上で向かい合う位置のコードのことです。たとえば、Cの裏コードはF#(またはG♭)となります。これを使うことで、ユニークな響きや緊張感をもたらすことができます。

また、モーダルインターチェンジとは、同じ主音を持つ別のモード(旋法)のコードを借りてくるテクニックです。五度圏を見ながら、どのコードが近い関係にあり、どのように組み合わせられるかを考えることで、より豊かなコード進行を作ることができます。

曲分析やアレンジでの高度な使い方

既存の楽曲を分析するとき、五度圏上でどのようにキーやコードが移動しているかを調べると、作曲者の意図や特徴が見えてきます。これを参考に自分の曲へ応用することで、よりオリジナル性のあるアレンジにつながります。

また、複数の転調や特殊なコード進行を使いたい場合でも、五度圏を道しるべにすれば、複雑な構成も整理しやすくなります。実際に円の図を描きながら、曲の流れやアレンジのバリエーションを検討するのも効果的です。

まとめ:サークルオブフィフスで音楽理論を自在に活用するために

サークルオブフィフスは、音楽理論を実際の演奏や作曲に活かすための大きな手助けとなります。五度圏を理解し使いこなすことで、より自由で創造的な音楽表現が可能になります。

まずは基本的な構造や並び方から覚え、徐々に応用的な使い方に挑戦しましょう。日々の練習や曲作り、アレンジの中でサークルオブフィフスを活用することで、音楽の幅がぐっと広がります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!