コーダ記号とは何か楽譜での役割と基本知識

楽譜に登場するコーダ記号は、曲の構成を分かりやすく整理し、演奏者が効率よく演奏できるための大切な目印です。

コーダ記号の意味と由来

コーダ記号とは、楽譜の特定のポイントを示すために使われる記号で、主に「曲の終わりに向かう部分」を指し示します。コーダという言葉はイタリア語で「しっぽ」を意味し、曲の最後に付け足された部分というイメージからこの名称が付けられました。

たとえば、長い楽曲の中で前半部分を何度も繰り返した後、終わらせるための区切りとしてコーダが使われます。この記号があることで、演奏者は無駄な繰り返しを避けてスムーズに演奏できるようになります。コーダ記号は、楽曲を効率良く締めくくるために考えられた工夫のひとつです。

コーダ記号が使われるシーン

コーダ記号は特に、反復や繰り返しの多い構成の曲に頻繁に登場します。複雑な楽曲構成でも分かりやすく道筋を示すため、バンドやオーケストラの譜面によく見られます。

たとえば、AとBという2つの部分が繰り返され、その後に終わりのパートへ進む場合、コーダ記号を使うことで演奏者全員が同じタイミングで終われます。また、ポピュラー音楽や吹奏楽の楽譜でも、曲の最後で印象的な終結部を設けたい時などに使われることがあります。

コーダ記号の見分け方と記号の種類

コーダ記号は丸の中に十字が描かれたシンプルな形をしています。楽譜中では「To Coda」といった文字と一緒に現れることが多いです。

他にも、下記のような記号があります。

- 「D.S.(ダルセーニョ)」:特定の場所に戻る指示

- 「D.C.(ダカーポ)」:最初に戻る指示

- コーダ記号:終結部へジャンプする目印

これらの記号は組み合わせて使われることが多いので、しっかり区別して読み取ることが大切です。コーダ記号がどの部分に書かれているかを事前にチェックすれば、演奏で迷うことが減ります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

主要な繰り返し記号とその使い方

楽譜にはコーダ記号の他にも、繰り返しや省略を指示する記号がいくつか存在します。基本的な使い方を理解しておくことで、複雑な楽譜もスムーズに演奏できます。

リピート記号とカッコ付きリピートの特徴

リピート記号は、特定の小節やフレーズをもう一度繰り返すよう指示するための記号です。見た目は縦線と黒点2つで描かれ、曲の途中や両端などさまざまな場所に現れます。

また、カッコ付きリピートは「1番カッコ」「2番カッコ」などの形で使われ、同じ部分を繰り返す際に一部だけ演奏内容を変えたい時に便利です。例えば、1回目は1番カッコ、次は2番カッコを演奏する、というように指定されます。表にまとめると以下のようになります。

| 記号 | 役割 | 使い方例 |

|---|---|---|

| リピート記号 | 同じ部分を繰り返す | サビやAメロなど |

| 1番カッコ | 1回目だけ演奏 | サビ1回目用 |

| 2番カッコ | 2回目以降に演奏 | サビ2回目用 |

このような記号を使うことで、楽譜を簡潔にしながらも、複雑な構成の曲を正確に演奏できます。

ダルセーニョやダカーポとの違い

ダルセーニョ(D.S.)やダカーポ(D.C.)は、曲の特定の場所に戻るよう指示する記号です。ダカーポは「曲の最初に戻る」という意味で、ダルセーニョは「セーニョ記号がある場所まで戻る」という違いがあります。

これらはコーダ記号と一緒に使われることが多く、たとえば「D.S. al Coda」と記載されているときは、セーニョ記号に戻った後、再度コーダ記号が現れたら終結部へ進む、という手順になります。つまり、コーダ記号は「終わりへのジャンプ」、ダルセーニョやダカーポは「戻る場所の指示」という用途で使い分けられます。

他の略記号や終止記号との関係性

楽譜には他にも省略や終止を示す略記号がいくつか存在します。たとえば「Fine(フィーネ)」は曲の終わりを指し示す言葉で、繰り返し記号やコーダ記号とあわせて使われることが多いです。

また、「Segno(セーニョ)」はダルセーニョと一緒に使うための目印で、S字に斜線を加えた形をしています。これらの記号を理解しておくことで、曲のどこまで戻るのか、どこで終わるのかが明確になります。演奏中に迷わず楽譜をたどるには、各記号のつながりを押さえておくことが重要です。

コーダ記号を含む演奏の流れを理解する

コーダ記号が使われている楽曲は、普通の譜面よりも少し複雑に感じるかもしれません。ですが、演奏の順序や流れを整理しておくことで、安心して演奏に臨むことができます。

ダカーポアルコーダとダルセーニョアルコーダ

「ダカーポアルコーダ(D.C. al Coda)」や「ダルセーニョアルコーダ(D.S. al Coda)」は、コーダ記号を活用した典型的な指示方法です。ダカーポアルコーダは曲の最初から演奏し、「To Coda」と書かれた部分に来たら終結部(コーダ)にジャンプする流れになります。

一方、ダルセーニョアルコーダは、まず楽譜を進めた後で「D.S. al Coda」の指示が現れたらセーニョ記号に戻り、そこから再度「To Coda」まで進める、という手順です。このように、最初に戻るのか、途中のマークに戻るのかで演奏の道筋が異なります。演奏前に必ず楽譜全体を見渡し、コーダやセーニョ記号の位置を把握しておくと安心です。

トゥーコーダの指示がある場合の進み方

「To Coda(トゥーコーダ)」の指示は、演奏の途中からコーダ記号の場所にジャンプするように求めるものです。演奏者は「To Coda」と記されたら、迷わず楽譜をめくり、コーダマークまで一気に進みます。

このとき、周囲の記号や文言を見落とさないことが大切です。また、合奏やバンドで演奏する場合は、演奏者全員が同じタイミングでジャンプできるよう、事前に練習しておくと演奏が揃いやすくなります。

コーダ記号を使った楽譜の読み方のコツ

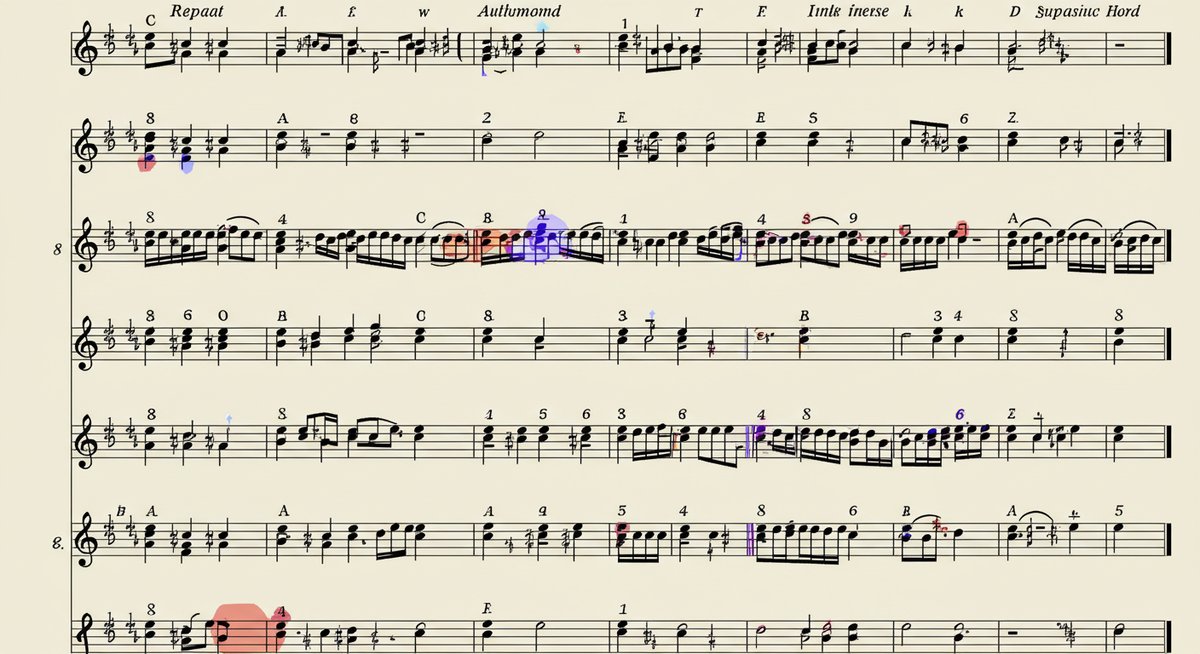

コーダ記号付きの楽譜は、初見だと複雑に感じるかもしれませんが、次のポイントに気を付けるとスムーズに読み進められます。

- 事前にコーダ記号やTo Codaの位置を全てチェックしておく

- セーニョやリピート記号との組み合わせを確認しておく

- 迷ったときは矢印や色ペンで印をつけておく

特に初心者は、楽譜の流れを自分なりに図式化してみると全体像がつかみやすくなります。まずは難しく考えず、記号ごとに演奏の順路を整理してみることが大切です。

よくあるつまずきとコーダ記号活用のポイント

コーダ記号を読み違えてしまうと、演奏の流れが崩れてしまうことがあります。よくある間違いや練習のポイントを押さえ、確実に楽譜を読みこなせるようにしていきましょう。

複数の繰り返し記号がある場合の注意点

楽譜によっては、リピート記号やカッコ、ダルセーニョ、コーダ記号など複数の記号が同時に使われていることがあります。この場合、どの順番で進めばよいのか分からなくなりやすいので注意が必要です。

具体的には、まずリピート記号の繰り返しを終えてから、D.S.やD.C.の指示によって戻り、To Codaが出てきたらコーダ記号までジャンプする、という流れになることが多いです。これらの順序を間違えないよう、演奏前に繰り返しのパターンをメモしておくことが役立ちます。

コーダ記号で迷わないための練習法

コーダ記号で戸惑わないためには、まず楽譜を読む練習を繰り返し行うことが効果的です。実際の演奏を始める前に、目で楽譜を追いながら順路をたどる「音を出さない通読練習」もおすすめです。

また、グループ内でパートごとに楽譜の流れを確認し合う時間を作ると、全員の理解度をそろえやすくなります。最初はゆっくりテンポで、記号ごとに止まりながら練習すると、落ち着いて流れを確認できます。

上達のためのおすすめ楽譜と実践例

コーダ記号の練習には、比較的短い曲や初心者向けのポピュラーソングの楽譜がおすすめです。例えば、童謡やアニメソング、ポップスの簡易アレンジ版などは記号の練習に適しています。

また、少し慣れてきたら、吹奏楽やバンド譜面など、複数の繰り返し記号が使われている楽譜にもチャレンジしてみると良いでしょう。実際の曲で「D.S. al Coda」や「To Coda」の流れを体験することで、記号の読み方に自信がついていきます。

まとめ:コーダ記号を正しく理解して楽譜演奏を楽しもう

コーダ記号は、曲の流れを整理し、演奏者が迷わず演奏できるようにするための大切な目印です。さまざまな繰り返し記号や略記号と組み合わせて使われるため、基本的な意味や使い方を押さえておくことで、より自由に楽譜を楽しむことができます。

初めは難しく感じても、練習を重ねていく中で自然と読み方や流れが身についてきます。正しい知識をもとに、演奏の幅を広げて、音楽の魅力をいっそう味わいましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!