コード進行の基本を理解する

バンドや楽器演奏、作曲に興味がある方にとって、コード進行は楽曲の雰囲気を決める重要な要素です。まずは基礎から順に学んでいきましょう。

コード進行とはどういうものか

コード進行とは、楽曲の中で使われるコード(和音)がどのような順番で並ぶかを示したものです。音楽を聴くとき、メロディだけでなく、伴奏が曲の雰囲気を大きく左右することに気付く方も多いでしょう。この伴奏の骨組みとなるのがコード進行です。

たとえば、ピアノやギターでコードを押さえて弾くと、複数の音が重なり合い、ひとつの和音が生まれます。これを曲の中で順番に変えていくことで、明るさや切なさ、盛り上がりといった気持ちの流れを作り出すことができます。コード進行を理解することで、曲作りやバンドのアレンジがぐっと幅広くなります。

コード進行の役割と楽曲への影響

コード進行には、曲の基礎を支える役割があります。どんなにキャッチーなメロディを作っても、それを受け止めるコード進行が安定していなければ、曲全体の印象がぼやけてしまいます。コード進行がしっかりしていると、聴く人に安心感を与えたり、感情の動きを効果的に伝えたりできます。

また、同じメロディでもコード進行を変えると、雰囲気がガラリと変わります。たとえば、シンプルな進行を使えば親しみやすくなり、複雑な進行を使えば独特な印象を持たせることができます。つまり、コード進行は楽曲アレンジの要となる要素です。

コード進行の基礎用語とその意味

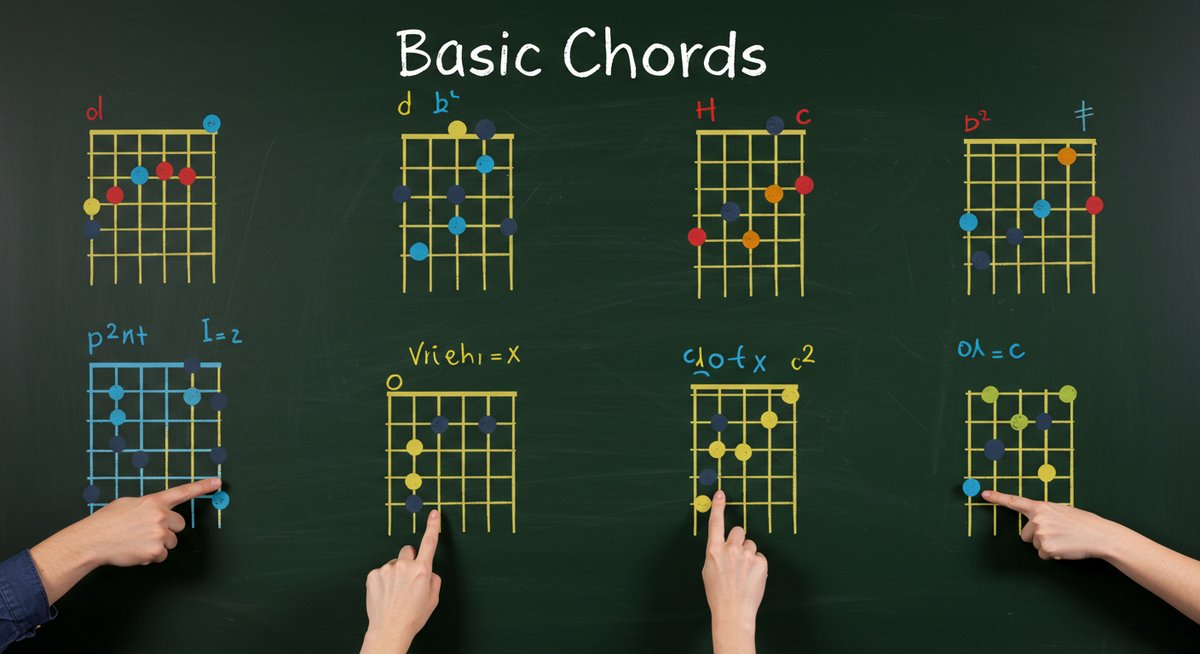

コード進行を学ぶうえで、よく使われる基礎用語を知っておくと理解がスムーズになります。以下のような用語は特によく登場します。

| 用語 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| コード | 複数の音を重ねた和音 | C、G、Am など |

| 進行 | コードの並び順 | C→F→G→C など |

| キー | 曲の基準となる音階 | Cメジャー、Gメジャー |

このほかにも「ダイアトニックコード」「カデンツ」「代理コード」などもありますが、まずは上記の基本用語をしっかり覚えておくと役立ちます。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

コード進行を作るためのルールとコツ

コード進行を自分で作ろうとすると、どこから始めればよいか迷うことも多いでしょう。ここでは基礎的なルールとコツを紹介します。

キーとダイアトニックコードの関係

「キー」とは、その曲がどの音を中心に展開されるかを示すものです。キーが決まると、その曲でよく使われるコードも自然と決まります。これを「ダイアトニックコード」と呼びます。たとえば、Cメジャーキーの場合、C、Dm、Em、F、G、Am、Bdim という7つのコードが基本となります。

このダイアトニックコードを使えば、自然な流れのコード進行を作ることができます。また、どのコードから始めても大きく違和感が出にくいのが特徴です。初心者の方は、まず自分の好きなキーのダイアトニックコードを覚えていくと、作曲やバンドアレンジがしやすくなります。

定番コード進行とそのパターン

音楽には、よく使われる定番のコード進行パターンがあります。これらを知っておくことで、曲作りやカバー演奏がぐっとスムーズになります。代表的な定番パターンをいくつか紹介します。

- 1-5-6-4進行(C-G-Am-Fなど)

- 2-5-1進行(Dm-G-Cなど)

- 1-6-2-5進行(C-Am-Dm-Gなど)

これらの進行は、ポップスからロック、ジャズなど幅広いジャンルで活用されています。どのコードから始めても音楽的にまとまりやすいのが特徴です。まずは自分でこれらを弾いてみたり、好きな曲がどのパターンを使っているか分析してみるのもおすすめです。

カデンツと終止に注目する理由

「カデンツ」とは、楽曲の区切りや終わりを感じさせるコード進行のことです。とくに「終止」と呼ばれる部分でよく使われ、聴き手に「一区切りついた」と感じさせる役割を持ちます。

たとえば、G(5度のコード)からC(1度のコード)に進む進行は、もっとも安定感があり、曲の終わりやサビの直前など、重要な場面で多用されます。カデンツを意識してコード進行を作ると、曲全体の流れがきれいにまとまりやすくなります。

初心者が覚えたいおすすめのコード進行

これからバンドを始める方や作曲に挑戦したい方が、まず覚えておくと便利なコード進行をいくつかご紹介します。

王道進行の特徴と使い方

「王道進行」とは、1-5-6-4の順番でコードを並べる進行のことです。たとえばCメジャーキーの場合、「C→G→Am→F」となります。この進行は、ポップスやロック、バラードなど、さまざまなジャンルでよく使われています。

一度聴くと耳に残りやすく、明るく親しみやすい雰囲気に仕上がるのが特徴です。また、作曲初心者でも扱いやすく、曲全体に統一感を持たせやすい利点があります。サビの部分やメロディが盛り上がる箇所に使うと、自然な流れを作りやすいでしょう。

カノン進行やJust The Two of Us進行

「カノン進行」は、クラシックの有名な楽曲「パッヘルベルのカノン」で使われている進行です。Cメジャーキーの場合、「C→G→Am→Em→F→C→F→G」の流れになります。長いフレーズを作りやすく、壮大な印象を与えるのが特徴です。

一方、「Just The Two of Us進行」は、R&Bやジャズでも人気で、「Cmaj7→E7→Am7→G7→Fmaj7→F#dim7→Em7→A7」のような、少し複雑なコードを使います。おしゃれな雰囲気を出したいときにおすすめです。どちらも覚えておくと、バンドや作曲の幅が広がります。

シンプルな1-6-2-5進行の魅力

1-6-2-5(C→Am→Dm→G)の進行は、シンプルで覚えやすく、ジャズやポップスで頻繁に使われています。この進行は、繰り返しやすいため、イントロやAメロ部分などにもピッタリです。

また、簡単なアレンジを加えるだけで、曲の印象をいろいろ変えることができます。まずはこの進行を自分なりに弾いてみて、慣れてきたらコードの順番を入れ替えたり、別のコードを加えてみるのもよいでしょう。

コード進行を自由にアレンジする方法

基本が身についてきたら、さらに個性を出すためにコード進行をアレンジしてみましょう。いくつかのテクニックを知ることで、より豊かな表現が可能になります。

借用和音や代理コードの活用

「借用和音(しゃくようわおん)」は、元のキーとは別のキーからコードを一時的に取り入れる方法です。たとえば、Cメジャーキーの曲でFマイナー(Fm)を使うと、ちょっと切ない雰囲気が加わります。予想外の響きを入れることで、曲にアクセントを加えられます。

「代理コード」は、同じような役割を持つ別のコードに置き換えるテクニックです。たとえば、Gの代わりにEmやBdimを使うと、聴き手に新鮮な印象を与えやすくなります。いずれも、定番進行に一つ加えるだけで、楽曲の雰囲気や表情がぐっと豊かになります。

ノンダイアトニックコードの取り入れ方

「ノンダイアトニックコード」とは、キーの中に本来含まれていないコードのことです。たとえば、Cメジャーキーの曲でA♭やD♭などを使うと、それだけで独特な世界観を演出できます。

このようなコードを効果的に使うには、曲の中の転調部分や、サビに向かう盛り上がりなどで活用するのがコツです。ただし多用しすぎるとまとまりがなくなる場合もあるため、ポイントを絞って取り入れるとよいでしょう。

独自性を出すためのアレンジテクニック

他の人と違う、自分だけの音楽を作るには、ちょっとしたアレンジの工夫が役立ちます。たとえば次のような方法があります。

- コードの途中でテンション(7thや9thなどの音)を加える

- 同じ進行でもリズムやストロークを変える

- 2つのコードを短く交互に入れる

こうした小さな工夫を積み重ねることで、オリジナリティのある楽曲に仕上がります。まずは好きなコード進行をベースに、少しずつアレンジを加えてみると、新しい発見につながります。

まとめ:コード進行のルールを知って音楽をもっと楽しもう

コード進行は、楽曲の雰囲気や表情を作る大切な要素です。基本のルールを押さえつつ、自分なりのアレンジを加えることで、音楽の楽しみが広がります。

初心者の方も、まずは定番の進行から挑戦し、徐々に自由なアレンジに挑戦してみてください。コード進行の知識を身につけることで、バンドや作曲の時間がより充実したものになるでしょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!