ドレミの読み方を基礎からやさしく解説

音楽に親しむには、まず「ドレミ」の読み方を理解することが大切です。ここでは、ドレミの由来や世界の呼び方など、基本から丁寧に解説します。

ドレミの由来と歴史を知ろう

「ドレミ」という音の呼び方は、日本だけでなく世界中で使われていますが、その起源はイタリアにあります。11世紀のイタリアの修道士グイード・ダレッツォによって考案され、当時の聖歌を歌いやすくするために「ウート・レ・ミ・ファ・ソル・ラ・シ」という音階が使われました。この中から「ドレミファソラシド」という現在の形に発展していきました。

昔の聖歌の歌詞の頭文字を取って音名が付けられたことに由来しています。時代が進むにつれて「ウート」は「ド」になり、現在の形になりました。こうした歴史を知ることで、日常的に使う「ドレミ」がより身近に感じられることでしょう。

世界の音名表記と日本のドレミ

日本では「ドレミファソラシド」という表記が一般的ですが、世界にはさまざまな音名表記方法が存在します。たとえば英語圏では「CDEFGABC」、ドイツでは「CDEFGAH」など、国によって呼び方が異なります。

下記に、主な音名の呼び方をまとめました。

| 日本語 | 英語 | ドイツ語 |

|---|---|---|

| ド | C | C |

| レ | D | D |

| ミ | E | E |

| ファ | F | F |

| ソ | G | G |

| ラ | A | A |

| シ | B | H |

このように、同じ音でも国ごとに異なる表記が使われているため、海外の楽譜を見る際は注意が必要です。

ドレミとCDEFGの関係性を理解する

音楽を学ぶとよく目にする「CDEFGABC」ですが、これは「ドレミファソラシド」と1対1で対応しています。たとえば「ド」は「C」、「レ」は「D」となります。英語表記の楽譜やコード譜ではこのアルファベットがよく使われます。

この関係を覚えると、ピアノやギターなど、さまざまな楽器での演奏や読み替えが簡単になります。また、移調やコード進行を考えるときにも役立つ知識です。ドレミとCDEFGの対応をしっかり理解しておきましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

初心者でも分かる楽譜と音名の読み方

楽譜を読むことは難しいと感じる方も多いですが、基本をゆっくり学べば大丈夫です。ここでは五線譜の読み方や音の高さの仕組みを分かりやすく解説します。

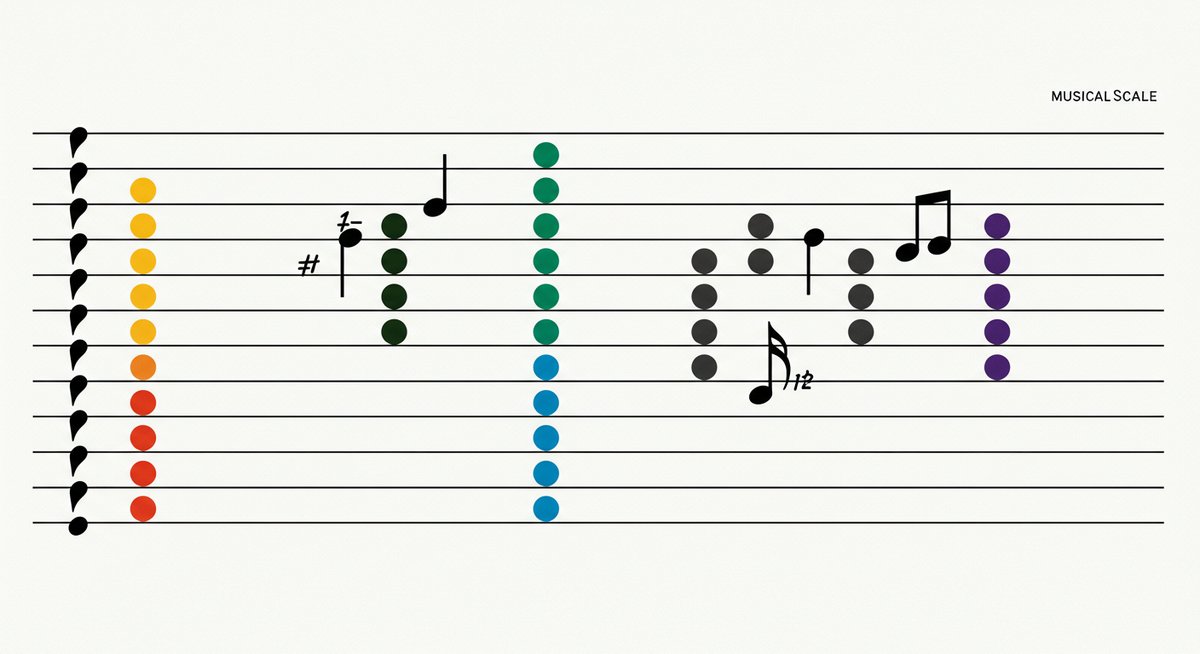

五線譜上のドレミの位置を覚える方法

五線譜とは、五本の線を使って音の高さを表す楽譜です。五線譜上で「ドレミファソラシド」がどこに書かれるかを覚えることは、楽譜を読む第一歩です。

ピアノを例にすると、中央の「ド(C)」は五線譜の下に加線を1本引いて書かれます。その上の線や間に順番に「レミファソラシド」と音が配置されています。五線譜の線と間に、音が交互に並ぶことを意識すると覚えやすいです。

視覚的に覚えるコツとしては、実際の楽譜を見ながら「ドはどこかな?」と指で指し示したり、音階を声に出して歌いながら確認したりする方法が有効です。繰り返し練習すると、自然と五線譜上の位置を覚えられます。

ト音記号とヘ音記号の違いと読み方

楽譜には「ト音記号」と「ヘ音記号」という2種類の記号があり、それぞれ読み方や書かれる音の範囲が異なります。

ト音記号は、ピアノの右手や高い音域の楽器でよく使われる記号です。五線譜の下から2番目の線が「ソ」の音になります。そこから上下に向かって「ラ」「シ」「ド」…と音が順に並んでいきます。

一方、ヘ音記号はピアノの左手部分や低い音域の楽器で使われます。ヘ音記号の場合は、五線譜の中央の線が「ファ」になります。「ド」は線の下に加線を引いて書きます。この違いを意識して、どちらの記号でもスムーズに読めるように練習しましょう。

音名と音の高さの基本的な仕組み

音楽では、音名(ドレミなど)と音の高さが密接に関連しています。音の高さは「周波数」という振動数で決まり、同じ音名でも高い「ド」や低い「ド」が存在します。

ピアノでは、鍵盤が右に行くほど高い音、左に行くほど低い音になります。同じ「ド」でも位置が変わるため、楽譜では加線やさまざまな記号を使ってその高さを表現しています。音の高さが変わることで、メロディやハーモニーに幅が生まれます。

初心者の方は、まず自分の楽器や声で「高いド・低いド」を確認しながら、音名と音の高さの違いを体感することがおすすめです。

楽譜を読むために役立つ練習とコツ

楽譜をスムーズに読めるようになるには、継続的な練習と工夫が大切です。ここではリズムや読む順序など、役立つ練習方法を紹介します。

リズム練習で楽譜の基礎力をつける

楽譜を読むうえで、音の高さだけでなくリズムを把握することも重要です。リズムは音楽の「テンポ」や「ノリ」を決める要素で、楽譜上では音符や休符の形で表されます。

リズム練習のポイントは、手をたたきながら音符の長さを体感することです。たとえば「四分音符=タン」「八分音符=タタ」など、音符ごとに声を出して練習します。実際に音楽に合わせて手拍子をしたり、リズムだけを口ずさんだりすることで、自然とリズム感が身についていきます。

この基礎力があると、複雑な楽譜でも迷わず演奏できるようになります。

ゆっくり正確に弾くための練習法

楽譜を初めて読むときは、つい速く弾きたくなりがちですが、最初はゆっくり正確に弾くことが大切です。ミスタッチを減らし、正しい音やリズムを身につけるためにも、テンポを落として練習しましょう。

たとえば、メトロノームなど一定のリズムを刻む道具を使って、「1音ずつ確認しながら進める」「苦手な部分だけを繰り返す」といった方法が効果的です。慣れてきたら徐々にテンポを上げていくと、確実に上達が感じられます。

焦らずゆっくり進めることで、安定した演奏ができるようになります。

楽譜全体を見て先読みする習慣を身につける

楽譜を読む際、今弾いている場所だけに集中すると、次の展開に対応できなくなることがあります。そのため、「先読み」の習慣を意識することが重要です。

先読みとは、今の小節だけでなく、次のフレーズや転調、リズムの変化に目を向けることです。これにより、演奏中に慌てずに次の動きへの準備ができるようになります。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ練習を重ねることで感覚が身についてきます。

練習の際は、楽譜全体をざっと見渡して「どこで大きな変化があるか」「繰り返し記号がどこに出てくるか」などを意識してみましょう。

楽器ごとに異なるドレミの読み方と注意点

同じ「ドレミ」でも、楽器によって読み方や注意点が少し異なります。それぞれのポイントを押さえて、楽器に合わせて上手に読みましょう。

ピアノでドレミを読むときのポイント

ピアノは鍵盤が並んでいるため、ドレミの位置が目で見て分かりやすい楽器です。中央の「ド」を基準にして、右へ行くごとに高い音、左へ行くごとに低い音になります。

ピアノ譜では右手がト音記号、左手がヘ音記号になります。それぞれの記号で「ドレミ」がどこに出てくるかを確認しながら練習しましょう。鍵盤の形や位置を覚えると、初見の楽譜でもスムーズに音を見つけることができます。

また、ピアノは同じ音名がいくつも並ぶので、どの高さの「ド」かを意識することが大切です。

ギターや管楽器での音名の扱い方

ギターや管楽器は、ピアノと比べて音の出し方や記譜法に特徴があります。ギターでは、弦とフレットの組み合わせで音が変わるため、同じ音名が異なる場所で出せることが多いです。

一方、管楽器は楽器ごとに「移調楽器」と呼ばれる種類があり、譜面に書かれたドレミと実際に出る音が違う場合もあります。たとえば、トランペットやサックスは「ド」と書いてあっても、実際には違う高さの音が鳴ります。

このような特徴を理解し、自分の楽器に合ったドレミの読み方を身につけることが必要です。

シャープやフラット付き音名の読み分け

楽譜には「シャープ(♯)」や「フラット(♭)」という記号が付くことがあります。これは、もとの音より半音高い・低い音を表します。たとえば「ド♯(C♯)」や「レ♭(D♭)」といった表記です。

シャープやフラットが付いた音名は、指使いやキーが変わるため、演奏時に注意が必要です。ピアノでは黒鍵、ギターでは違うポジションを押さえて弾きます。楽譜を読む際は、これらの記号を見落とさずに、正確に音を読み分けましょう。

初心者のうちは混乱しやすいですが、少しずつ慣れていくことで自然に読み取れるようになります。

まとめ:ドレミの読み方を理解して音楽をもっと楽しもう

ドレミの読み方や音名表記を理解することで、楽譜を読む力がぐんと高まります。各楽器や楽譜の特徴を意識しながら、基礎から丁寧に学びましょう。

読譜力が身につくと、演奏の幅が広がり、音楽をもっと深く楽しめるようになります。焦らず繰り返し練習し、自分に合った方法を見つけていくことが大切です。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!