ダブルフラットの基礎知識と意味

ダブルフラットは、楽譜に時折登場する特殊な記号で、演奏者が正しい音程を出すうえで大切な役割を果たします。まずは、その意味や形について理解していきましょう。

ダブルフラット記号とはどんなものか

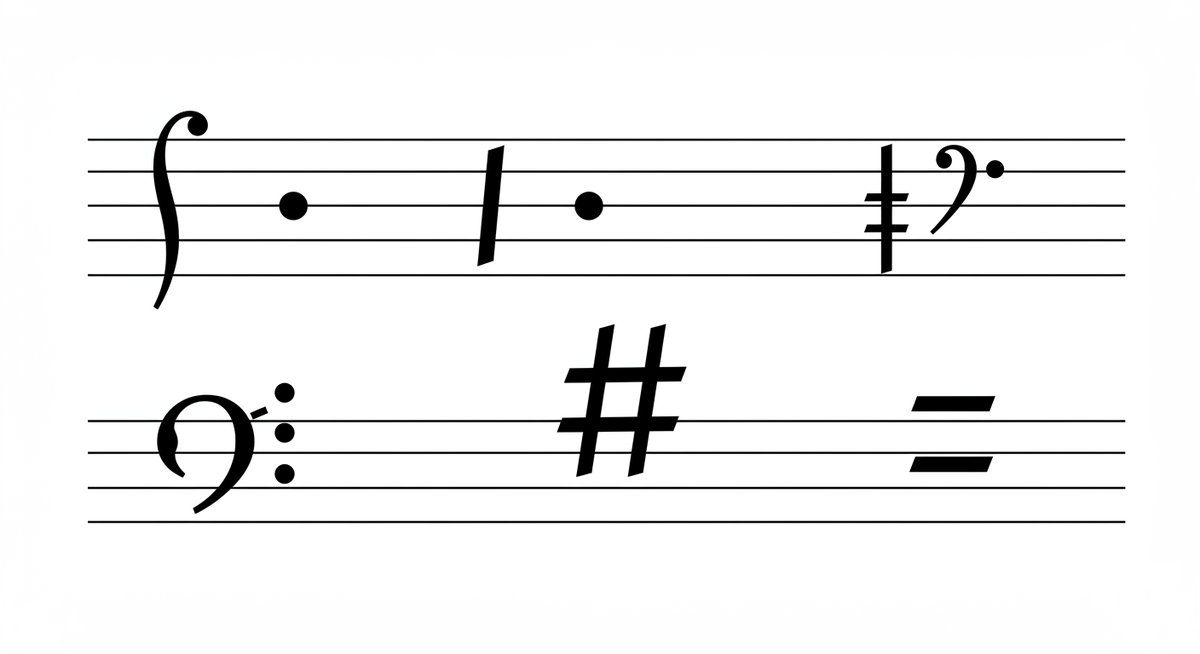

ダブルフラット記号は、通常のフラット記号(♭)を2つ重ねた形で表されます。名前の通り「二重に音を下げる」記号であり、ある音を半音ずつ2回、つまり全音分低くしたいときに使用されます。たとえばシ(B)の音にダブルフラットがつくと、ラ(A)の音と同じ高さになります。

楽譜上では、ダブルフラットは「♭♭」または「𝄫」のような記号で書かれます。見慣れないうちは戸惑うかもしれませんが、音程を1音下げる合図だと覚えておくと分かりやすいです。

ダブルフラットが使われる理由

ダブルフラットが使われるのは、調や転調、複雑な和音の表現など、音楽の中で細やかな音程操作が必要な場面です。たとえば、楽曲内で和声進行に沿った正確な表記を行うために、あえてダブルフラットを使うことがあります。

また、音の名前を理論的に整理する目的でもダブルフラットが使われることがあります。表記を統一することで、楽譜を読む人同士で正確な意思疎通がしやすくなるというメリットがあります。

ダブルフラットと他の臨時記号の違い

ダブルフラットのほかに、音程を変化させる記号としてはシャープ(♯)、フラット(♭)、ナチュラル(♮)などがあります。ダブルフラットは「2段階下げる」点が他と異なります。

たとえば、フラットは半音下げますが、ダブルフラットはそのさらに下、つまり全音分下げるという点で役割が違います。ナチュラルは元の音に戻す記号であり、シャープやフラットと組み合わせて使うことはありません。臨時記号ごとの役割を理解しておくと、楽譜を読む際にも迷いにくくなります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

ダブルフラットが登場する楽譜の実例

実際の楽譜では、ダブルフラットがどのようなタイミングで現れるのでしょうか。ここでは代表的なケースや具体的な使われ方を紹介します。

調号や転調でダブルフラットが必要になる場合

音楽の中では、途中で調が変わる転調や、もともとの調号によってダブルフラットが必要になることがあります。たとえば、フラット系の調が多い曲や、異なる調同士を結びつけるために、ダブルフラットが臨時に使われるケースがあります。

転調によって、元の音名から見て一時的に大きく音を下げる必要が生じるとき、単なるフラットだけでは正確な音高を示せないため、ダブルフラットで明確に指示します。これにより、作曲者の意図通りの響きを演奏者が再現できるようになります。

楽譜でダブルフラットが現れる典型的なパターン

ダブルフラットが現れる典型的な場面としては、下記のようなケースが挙げられます。

- 和音の構成音を正確に表したいとき

- 半音階進行や複雑な転調が行われるとき

- 楽曲の一部で臨時的に音を下げたいとき

たとえば、減七の和音という特殊な和音を表す場合、ダブルフラットが使われることがよくあります。和音のルールに従って音名を保つため、あえてダブルフラットを用いて記譜するケースが見られます。

音階や和音でダブルフラットが使われる場面

音階や和音の中で、ダブルフラットが必要になることがあります。特に、減七和音や和声的短音階、半音階的な進行などが該当します。

例えば、ハ短調の和声的短音階上では、「ラ♭♭」が「ソ」と同じ音を指す場面が出てきます。また、転調や複雑な和音進行で、音名を維持したまま音高だけを操作するときにもダブルフラットは便利です。こうしたケースでは、見た目の複雑さに惑わされず、理屈をしっかり理解することが大切です。

ダブルフラットの演奏方法と注意点

ダブルフラットが書かれた楽譜を正確に演奏するには、コツや注意点を押さえておくことが重要です。ここでは具体的な対処法を紹介します。

ピアノや楽器でダブルフラットを正しく演奏するコツ

ピアノなど鍵盤楽器でダブルフラットを弾く場合、基本的には「その音から白鍵(または黒鍵)を2つ分下げる」と考えましょう。たとえば、「シ♭♭」なら「ラ」を弾きます。

ギターや管楽器の場合も、ダブルフラットは全音下げる操作です。慣れないうちは、どの音と同じかを指板や運指表で確認しましょう。ダブルフラットの音名と実際に弾く音の対応を一覧にまとめておくと、練習がスムーズに進みます。

【ダブルフラットの音名と実際の音(例)】

| 記号 | 実際の音 |

|---|---|

| シ♭♭ | ラ |

| ミ♭♭ | レ |

| ラ♭♭ | ソ |

演奏時に混乱しやすいポイントとその対策

ダブルフラットが登場すると、特に楽譜に不慣れな方は、どの音を弾けば良いか迷いやすいです。フラット記号の数が増えて混乱することが多いので、まず「ダブルフラット=全音下げる」と意識することが大切です。

また、音名と実際の鍵盤やポジションが一致しないように見えることもあります。こうした場合は、普段よく出てくるダブルフラットのパターンを表や図にまとめて確認する方法がおすすめです。実際の楽器で繰り返し演奏しながら、慣れることが混乱防止の近道です。

ダブルフラットが含まれる楽曲の練習方法

ダブルフラットが含まれる楽曲を練習する際は、音名と実際の音高の対応を事前に確認しましょう。特に初見演奏のときは、ダブルフラットを見落とさないよう注意が必要です。

おすすめの練習方法としては、以下のような手順を取り入れると効果的です。

- 楽譜に登場するダブルフラットの箇所にマークをつける

- その音がどの鍵盤やポジションに対応するかを確認する

- 音階や和音の中でその音を繰り返し練習する

時間をかけて丁寧に練習することで、自然と正しい音を出せるようになっていきます。

ダブルフラットに関するよくある疑問と解決法

ダブルフラットには、なぜ必要なのか、どのように覚えればよいかなど、さまざまな疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問に答えます。

なぜダブルフラット表記が必要なのか

ダブルフラットは、単に音を1音下げるためだけではなく、音楽理論上の整合性や和音の構造を明確にするために使われます。たとえば、「シ♭♭」と「ラ」は同じ鍵盤ですが、和音やスケールの理論構造上、違う音名として区別する必要がある場合にダブルフラットが選ばれます。

また、楽曲の中で一貫性をもって表記をそろえることで、読みやすく理解しやすい楽譜になります。音楽理論や作曲の観点からも、ダブルフラットの表記が役立つ理由は多いです。

ダブルフラットとダブルシャープの違い

ダブルフラットと対になる記号に「ダブルシャープ(×)」があります。ダブルフラットが「1音下げる」のに対し、ダブルシャープは「1音上げる」役割を持ちます。

| 記号 | 音程の変化 |

|---|---|

| ダブルフラット | 1音下がる |

| ダブルシャープ | 1音上がる |

どちらも単独のフラット・シャープよりも大きな変化を指示する記号であり、楽譜の中でどちらが使われているかを読み間違えないよう注意が必要です。

ダブルフラットの効果的な覚え方と理解のコツ

ダブルフラットを覚えるには、まず「♭が2つ並んだら全音下げる」と単純化して意識することがポイントです。実際の音名の変化を、一覧や図で繰り返し確認すると覚えやすくなります。

また、以下のような工夫も効果的です。

- よく出るダブルフラットの例を表にして貼っておく

- 和音やスケールの中で実際に音を探してみる

- 友人や先生とクイズ形式で練習する

視覚的・体感的なトレーニングを組み合わせると、より自然に理解が深まります。

まとめ:ダブルフラットの仕組みと活用方法をわかりやすく解説

ダブルフラットは、音を全音下げる記号であり、表記の整合性や和音の構造を明確にするために使われます。楽譜を正しく読み、演奏するためには、その意味や使い方、そして他の臨時記号との違いを理解することが重要です。

実際の演奏や練習では、ダブルフラットが現れる場面をしっかり確認し、慣れることで混乱を防ぐことができます。基礎を押さえたうえで、少しずつ楽譜の読み方や演奏に自信をつけていきましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!