アルペジオはコードの音を一つずつ弾く奏法で、楽譜を正しく読めると演奏の幅が広がります。ここではギターでアルペジオを弾くときに楽譜からすぐに読み取れるポイントを、図や箇条書きを交えながらわかりやすく説明します。初心者でも取り組みやすい順番で進めるので、実際の練習にすぐ役立ててください。

ギターでのアルペジオの楽譜の読み方がすぐわかるポイント

押さえる弦と指番号をまず見る

楽譜に書かれた押さえる弦と指番号は、左手の基本情報です。TAB譜では各弦の上に数字が並び、フレット位置が示されます。標準譜では音符と同時に指番号(1〜4)が添えられることがあり、それに従うと押さえ替えがスムーズになります。

押さえ方を確認するときは、まずコード形を把握してください。コード図や和音の並びを見て、どの弦を開放弦にするか、どの指で押さえるかを考えます。指番号は左手の指を示すので、無理なストレッチを避ける位置取りを意識しましょう。

次に、ポジションチェンジの指示がないか確認します。バーコード(バレーコード)やハイポジションへの移動は、楽譜上の音高や指番号の変化で読み取れます。事前に押さえる弦と指を決めることで、滑らかな連結が可能になります。

まとめると、まずは弦と指番号に注目し、無理のない押さえ方を探ることが大切です。これで左手の迷いが減り、演奏が安定します。

弾く順番と繰り返し表記を確認する

アルペジオは音の順序が演奏の印象を左右します。楽譜では上から下へ、あるいは指定の矢印やアルペジオマークで弾く順番が示されます。まずはその順序を把握することが必要です。

繰り返し記号やダ・カーポ(D.C.)などの指示も見落とさないでください。リピート記号やセーニョ、コーダの位置でフレーズの繰り返し範囲が決まります。どこまで戻るのか、どの段から再開するのかを楽譜で把握しておくと、実際の演奏で迷わずに済みます。

また、同じアルペジオパターンが繰り返される場合は、最初に弾く順番を身体に覚えさせると次から楽になります。曲全体の構成を見渡して、どの箇所が繰り返し対象かを確認しておくと、演奏の流れがつかみやすくなります。

TAB譜の数字が示す意味を覚える

TAB譜はギター独特の視覚的な表現で、各弦に対して押さえるフレット番号が直接書かれます。数字はフレットを示すので、0は開放弦、1以上は対応するフレットを押さえる指示です。

見落としがちな表記としては、複数の数字が垂直に並んでいる場合です。これは同時に鳴らす和音を示しているので、アルペジオの一部として分割して弾くのか、同時に鳴らすのかを楽譜の他の記号で確認してください。ハンマリングやプリング・オフもTAB上に記号が付くことがあり、演奏のつながり方が変わります。

数字の前後に小さな記号がある場合は、スライド(/ or \)、ベンド(b)、リリース(r)などテクニックに関する指示です。これらも音の出し方に影響するため、意味を覚えておくと読み解きが早くなります。

リズムと音価を簡単に把握する

アルペジオの良し悪しはリズム感が大きく影響します。楽譜では音符の長さや休符で音価が示されるので、まずは拍に合わせてどの音がどれだけ伸びるかを確認してください。小節線や拍子記号も見落とさないようにします。

視覚的にわかりやすくするため、音価に応じて手を動かす時間配分をイメージするとよいです。速い連符が並ぶ部分は指の動きよりも拍の取り方を優先して、均等に音を並べることを心がけます。

リズムが取りにくい場合は、まず声に出して拍を数えたり、口で「タン・タン」と拍を刻んでみると読みやすくなります。これで楽譜のリズムが身体に馴染み、自然な演奏につながります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

アルペジオ楽譜でよく使われる記号を見分ける

アルペジオを示す表記の種類

アルペジオを示す表記は楽譜によって異なります。よく見るのは縦に波線のようなアルペジオマークや、開閉の矢印、そして単純に分散和音として音符が順に並ぶ書き方です。まずどの表記が使われているかを確認することが大切です。

アルペジオマークは和音を上から下へ、または下から上へ順次弾くことを示しています。矢印はピッキング方向を表す場合があり、右手の動きをイメージする助けになります。楽譜の種類によって表記が統一されていないこともあるため、各記号の意味を知っておくと安心です。

簡潔にまとめると、まずアルペジオの表示方法を見てから、和音や指示に合わせて弾き方を決めると混乱が減ります。

TAB譜のアルペジオ表記の読み方

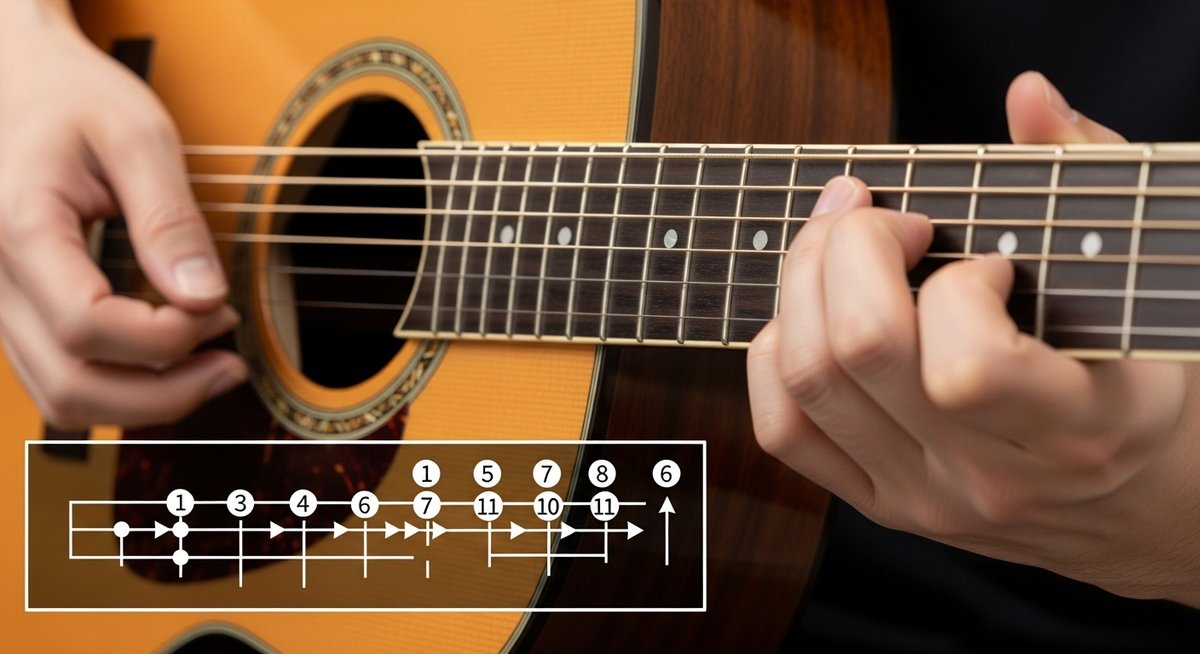

TAB譜では、縦に並んだ数字が同時打鍵、横に並ぶ数字が順に弾くことを示します。アルペジオの場合は、和音の数字が横に分散して書かれていることが多く、左から右へ弾く順番を示します。

また、スラッシュや矢印でピッキングの流れを示すこともあります。TAB上の小さな文字で「arpeggio」や「p i m a」などの注記がある場合は右手指の使い方が指定されています。これを見逃さないようにしましょう。

TABは直感的でわかりやすい反面、リズム表記が不明瞭なことがあるので、標準譜と併用してリズムを確認すると良い結果になります。

指弾きとピック弾きの表記の違い

指弾きとピック弾きは楽譜上で異なる表記がされます。指弾きでは右手指番号(p, i, m, a)が記載されることが多く、ピック弾きではダウンやアップの記号(/や\、または「down」「up」)が使われます。どちらで弾くかで音色やダイナミクスが変わるため、表記に従うことが重要です。

指弾きは柔らかい音、ピックはシャープな音が出やすいので、楽譜の音色指定や曲のジャンルに合わせて選んでください。演奏上の都合で変える場合は、楽譜上の意図を損なわないように注意しましょう。

スラーや装飾音の示し方を見る

スラーは音を滑らかにつなぐ指示で、楽譜では弧線で示されます。アルペジオでもスラーがあると左手の押さえ替えを滑らかにする必要があります。装飾音はトリルやターン、アクセント付きの短い音で表示され、アルペジオの表情を豊かにします。

装飾音は短く区切って弾くのか、つなげて弾くのかで解釈が変わります。楽譜上の細かい記号を確認して、音の長さや強さを調整してください。これで演奏に自然なニュアンスが生まれます。

楽譜から左右の手の動きを読み取る方法

左手の押さえ替えを譜面で予測する

左手の押さえ替えは、音の移動や指番号で予測できます。楽譜の音程のジャンプや指番号の変化を見て、どの指で次の音を取るかを前もって決めておくとスムーズです。ポジション移動が必要な箇所には印を付けておくとわかりやすくなります。

押さえ替えの際は、最短距離で動くことを意識してください。隣接するポジションへの移行は、支点となる指を残すかどうかで安定感が変わります。譜面の和音構成を見て、どの指をキープするかを考える習慣をつけるとよいでしょう。

右手のピッキング順を楽譜で確認する

右手の順番は音の繋がりやアルペジオマークで示されます。指番号やダウン/アップの記号を見て、どの弦をどの指で弾くかを事前に決めておくと、テンポが上がっても安定します。流れを視覚化して手の動きを最小限にすることが大切です。

複雑なパターンは、楽譜に自分用の矢印や数字を書き込むと実演で迷いません。右手の指使いを固定することで、タッチのムラが減ります。

親指の使い方と弦の割り当てを読む

親指は低音弦を担当することが多く、親指の継続的なルート弾きがある場合は譜面にpの表記やベース音の連続が示されます。親指の担当弦を固定すると右手の安定感が増します。

ベース音とメロディの役割分担を楽譜で見分け、親指が担当する部分は早めに決めておきましょう。そうすることで右手全体のバランスが取りやすくなります。

ミュートや強弱の指示を見逃さない

楽譜にはミュートやダイナミクスの指示が書かれていることがあります。ミュートは「x」や「m」などで示され、強弱はpp〜ffやアクセント記号で表されます。これらを無視すると曲の表情が失われますので必ず確認してください。

演奏時にはミュートの方法(右手の掌または左手の指先)を決め、ダイナミクスは楽譜の指示に合わせて弾き分けると曲に深みが出ます。

段階を追って楽譜を活かして練習する

最初は遅いテンポで正確さを優先する

新しいアルペジオを練習するときは、まず遅いテンポで正確に弾くことを心がけてください。ゆっくり弾くことで押さえ替えやピッキング順が確認でき、ミスを減らせます。テンポは徐々に上げていけばよいので、最初から速さを追わないことが重要です。

ゆっくり弾いて体に動きを覚えさせた後、速度を上げるときは短い区間ずつ進めていくと効果的です。焦らず確実に安定した動きを作っていきましょう。

フレーズごとに分けて繰り返し練習する

長いフレーズは小さな単位に分けて練習すると習得が早くなります。1小節や2小節単位で区切り、それぞれを確実に弾けるようにしてからつなげます。つなぎ目ではテンポを落として繰り返すと継ぎ目が滑らかになります。

区切る際は、特に難しい箇所を重点的に繰り返してください。反復することで指の動きが安定し、全体としてスムーズに演奏できるようになります。

メトロノームで拍感を安定させる

メトロノームを使って練習すると拍のずれを防げます。拍を正確に取れるとフレーズ全体のまとまりがよくなり、他の演奏者と合わせるときにも役立ちます。最初はゆっくりな設定から始め、慣れたら徐々に速度を上げていくのが効果的です。

拍に合わせてアクセントを意識すると、リズムの表情がつきやすくなります。拍感が安定すると演奏全体が落ち着いて聞こえます。

録音して弱点を客観的にチェックする

自分の演奏を録音して聞き返すと、譜面通りに弾けているかを冷静に判断できます。録音はリズムのズレや音量バランス、押さえミスを見つけるのに有効です。録音した箇所を繰り返し練習すれば改善が早まります。

録音する際は、目標を決めて何度かテイクを重ねると進歩が実感しやすくなります。客観的に聴くことで次に何を直すべきかが明確になります。

まずはここから始めるアルペジオ楽譜の読み方

最初に押さえるべきは弦と指番号の確認、次に弾く順番とTABの読み方です。これらを順番にチェックするだけで楽譜がぐっと分かりやすくなります。練習は遅いテンポから始め、フレーズごとに分けて繰り返し、メトロノームや録音を活用してください。

まずは短いフレーズを一つ選んで、ここで挙げた手順を試してみてください。少しずつ慣れてくると、楽譜を見ただけで自然に手が動くようになります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!