短三度とは音楽理論における基本的な意味と特徴

音楽理論を学ぶうえでよく登場する「短三度」は、和音やメロディの表現に欠かせない音程の一つです。ここでは、その定義や特徴について見ていきます。

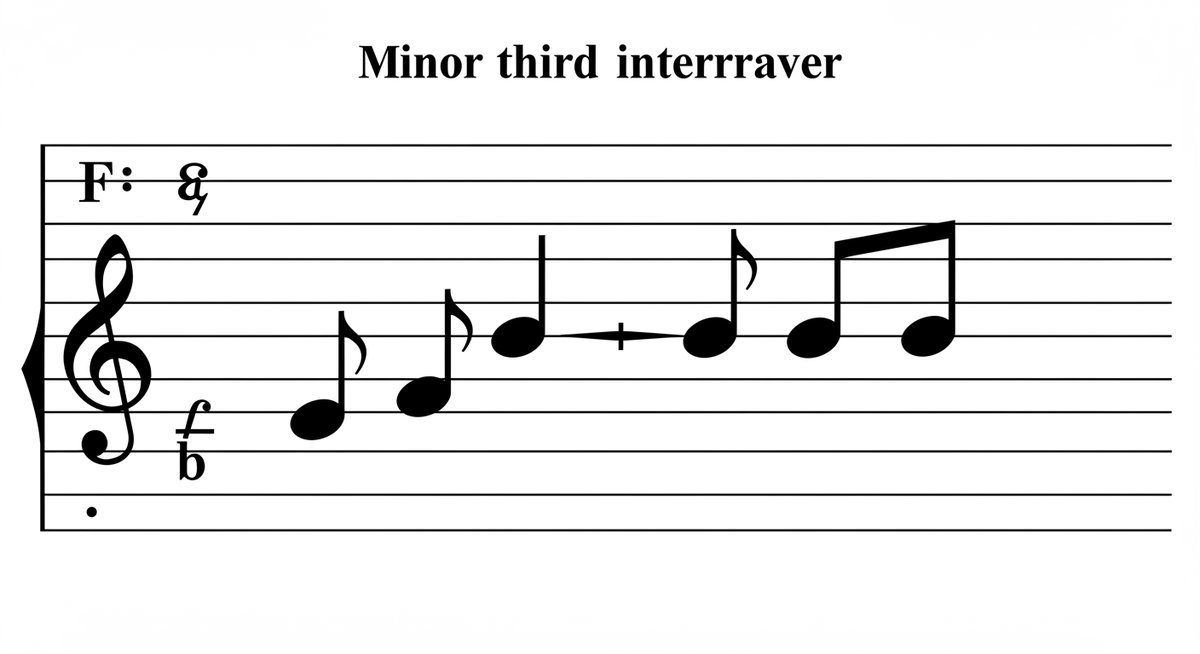

短三度の定義と音程の数え方

短三度とは、基準となる音から数えて三番目の音までの距離が「短三度」と呼ばれる音程です。ピアノで「ド」から始めた場合、「ド」→「レ」→「ミ♭」と進み、「ド」と「ミ♭」の間は短三度となります。日本語では「みじかいさんど」と読みますが、英語では「minor third(マイナーサード)」と表現されます。

音程を数えるときは、必ず出発点の音も1として数えます。たとえば「ド」→「ミ♭」の場合、ド(1)、レ(2)、ミ♭(3)と数えるので三度です。鍵盤楽器の場合は、間に鍵盤が2つ(半音が3つ)挟まれています。具体的には、短三度の音程は半音3つ分(全音1つ半)です。この数え方を覚えておくと、他の音程との違いも分かりやすくなります。

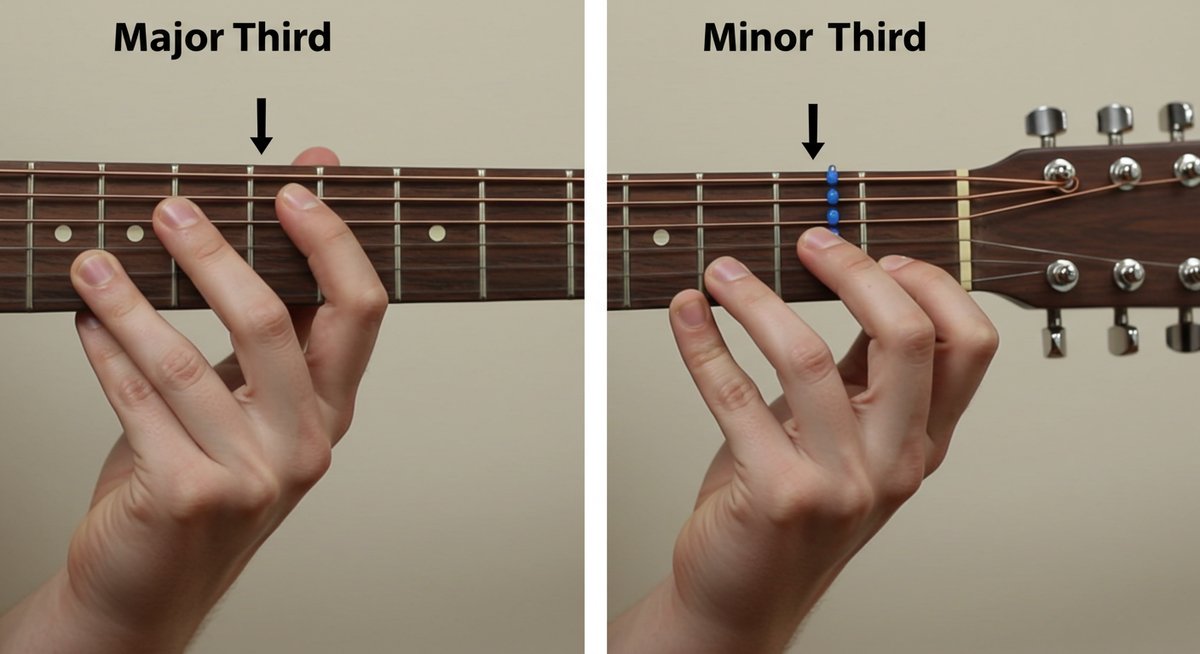

長三度との違いと見分け方

短三度とよく比較されるのが「長三度」です。長三度は、短三度より半音1つ分だけ広い音程で、基準の音から半音4つ分離れています。たとえば「ド」から「ミ」までが長三度です。

見分け方としては、ピアノなどの楽器で実際に音を出してみるのが効果的です。「ド」と「ミ♭」は悲しげな響きがあり、「ド」と「ミ」は明るい響きが感じられます。また、楽譜上で区別する場合は、音符同士の間隔や臨時記号(♭や♯)に注目すると分かりやすくなります。短三度と長三度を正しく区別することで、作曲や演奏の幅が広がります。

短三度が使われる主な楽曲やジャンル

短三度は、さまざまなジャンルの音楽で利用されています。特に、クラシック音楽やジャズ、ポップス、ロックといった幅広いジャンルで取り入れられています。短三度の響きは、切なさや哀愁、落ち着いた雰囲気を演出するためによく使われます。

たとえば、バラードやブルースの楽曲では、短三度を活用したメロディや和音が多く登場します。また、ジャズのアドリブやソロでも短三度の音程が印象的に使われることがあります。短三度の存在を意識しながら曲を聴くと、今までとは違った音楽の魅力に気づけるかもしれません。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

短三度の音楽的な役割と活用方法

短三度は、単に音程のひとつというだけでなく、楽曲全体の雰囲気や展開を支える重要な役割があります。ここからは、実際の活用例や作曲・アレンジへの応用方法を解説します。

コード進行における短三度の重要性

コード進行を作るうえで、短三度は和音の個性を決める大きな要素です。特にマイナーコード(例:CmやAm)では、ルート音から短三度上の音を加えることで、独特の暗い響きが生まれます。この響きが楽曲に深みやドラマ性を与えてくれます。

また、短三度はコード進行の中で「マイナー感」を演出するときのポイントとなります。たとえば、Cメジャーコード(C・E・G)とCマイナーコード(C・E♭・G)では、EとE♭の違いが大きな印象差を生みます。さまざまなコードの成り立ちを知ることで、短三度を活かしたコード進行作りがスムーズになります。

アレンジや作曲での短三度の活かし方

アレンジや作曲の現場では、短三度をうまく使うことでメロディや伴奏に彩りを加えられます。たとえば、主旋律に短三度下や上の音を重ねてハーモニーを作ると、印象的なフレーズが生まれます。

また、伴奏パートでも短三度を効果的に使うと、楽曲全体がまとまりやすくなります。リズムやアクセントに短三度の音程を絡めることで、曲に厚みや奥行きを加えることができます。短三度の使い方をいくつか覚えておくと、さまざまなジャンルへの応用も可能です。

短三度を含む代表的なコードと響きの特徴

短三度を含む代表的なコードとして「マイナーコード」が挙げられます。マイナーコードは、一般的に「ルート音」「短三度」「完全五度」の3つの音で構成され、暗めで落ち着いた響きが特徴です。例として、「Aマイナー(A・C・E)」や「Eマイナー(E・G・B)」などがあります。

また、短三度はセブンスコードやディミニッシュコードなど、他の複雑な和音の中にも多く含まれています。これらのコードは楽曲に独特の雰囲気や緊張感を与えるため、ジャンルやシーンに応じて使い分けると効果的です。実際に楽器で弾いてみて、その響きを感じてみるのもおすすめです。

| コード名 | 構成音例 | 響きの特徴 |

|---|---|---|

| Aマイナー | A・C・E | やや切ない |

| Eマイナー | E・G・B | 落ち着いた |

| Cディミニッシュ | C・E♭・G♭ | 緊張感が強い |

楽器ごとの短三度の弾き方と練習法

短三度はどの楽器でも重要な音程です。それぞれの楽器での弾き方や、効果的な練習法について具体的に解説します。

ピアノで短三度を弾く際の指使いとコツ

ピアノで短三度を弾くときは、正しい指使いと手の形がポイントです。たとえば「ド」と「ミ♭」を同時に弾く場合、親指と中指、または人差し指と小指など、音の間隔やフレーズによって使いやすい指を選ぶとよいでしょう。

また、手首に余計な力が入らないように意識し、リラックスした状態で鍵盤を押さえることが大切です。ひとつの鍵盤に指をしっかり乗せて、音が均等に響くようにしましょう。練習の際は、短三度の音程をさまざまな位置で弾いてみることで、感覚が身につきやすくなります。

ギターでの短三度の押さえ方と応用例

ギターの場合、短三度は隣り合う弦やフレットを使って押さえます。たとえば、5弦3フレット(C)と4弦1フレット(E♭)を同時に弾くことで、短三度の響きを作ることができます。指の配置は、無理のない範囲で押さえやすい形に調整しましょう。

応用例としては、ソロフレーズやリフの中で短三度の音程を効果的に入れると、フレーズに深みが出ます。また、コードの中で短三度を強調することで、独特の雰囲気を演出できます。日々の練習でさまざまな場所で短三度を探すことがポイントです。

| 弦・フレット | 音名 | 短三度の例 |

|---|---|---|

| 5弦3フレット | C | 4弦1フレットE♭ |

| 4弦2フレット | E | 3弦0フレットG |

管楽器における短三度の音程練習とポイント

管楽器では、短三度を正確に出すためには、運指や息のコントロールが大切です。たとえばサックスでは、基準音(例:ド)から短三度上(例:ミ♭)までスムーズに吹けるように、運指のパターンを繰り返し練習します。

また、管楽器は音程がずれやすいため、チューナーを使って正しいピッチを意識することも重要です。練習中はゆっくりとしたテンポで丁寧に音を確認し、徐々にスピードを上げることで安定した音程が身につきます。短三度を含むスケール練習も効果的です。

短三度に関するよくある疑問と豆知識

短三度は音楽理論の中でも混同しやすい音程の一つです。ここでは、よくある疑問や覚え方のコツ、間違いやすい用語についても触れます。

短三度と他の音程との関係性

短三度は、他の音程とどのような違いがあるのでしょうか。「長三度」と「短三度」は、響きや構成する音の間隔が異なります。長三度は半音4つ分、短三度は半音3つ分の間隔です。

また、短三度は完全五度や完全四度と組み合わせてコードを形成する際にも重要な役割を持ちます。たとえば、マイナーコードは短三度と完全五度、メジャーコードは長三度と完全五度からできています。これらを理解すると、コードの成り立ちや使い分けが分かりやすくなります。

短三度を覚えるためのおすすめトレーニング

短三度の音程を耳で覚えるには、実際に自分で音を出して比べてみる方法が効果的です。ピアノやキーボードで「ド」と「ミ♭」を何度も弾き、その響きを自然に覚えるのが基本です。

また、日常的に短三度の音程を含む簡単なフレーズや曲を聴いてみるのもおすすめです。例えば、童謡や有名なメロディの中に短三度が含まれているかを探してみましょう。ペアで弾いたり歌ったりすることで、自然と感覚が身につきやすくなります。

| トレーニング方法 | 内容例 |

|---|---|

| 鍵盤で反復練習 | ドとミ♭を繰り返し弾く |

| 短三度の曲を聴く | マイナー調の楽曲を選ぶ |

| ハーモニーで歌う | 主旋律に3度下の音をつける |

よくある間違いや混同しやすい用語の解説

「短三度」と似た言葉で「減三度」「増三度」などがありますが、これは全く違う音程です。減三度は短三度よりさらに半音狭く、増三度は長三度より半音広い音程です。楽譜に慣れていない場合、この違いを混同しやすいので注意しましょう。

また、「短三度」と「長三度」を区別する際、単に“音が近いか遠いか”といった印象だけで判断するのではなく、正確な半音の数を確認する習慣をつけるのがおすすめです。音楽理論の基礎をしっかり押さえておくことで、より正確な演奏や作曲が可能になります。

まとめ:短三度の基礎から活用まで音楽表現を広げるためのポイント

短三度は単なる音程の知識にとどまらず、楽曲の雰囲気や表現力を高める大切な要素です。定義や数え方を理解することで、演奏や作曲に自信を持てるようになります。

また、ピアノやギター、管楽器など楽器ごとの弾き方や練習法を知っておくと、さまざまなジャンルやシーンで短三度を活かしやすくなります。短三度の響きを日常的に意識しながら、音楽表現の幅を広げてみましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!