音楽記号タイの基礎知識と使い方を理解しよう

楽譜に登場するタイ記号は、リズムやメロディの表現を広げる大切な役割を持っています。まずは基礎から理解を深めていきましょう。

タイとは何か意味と役割を知る

タイとは、隣り合う同じ高さの音符を曲線で結ぶ記号です。この曲線があることで、2つ以上の音符の長さをつなげて一つの音として演奏することができます。たとえば、四分音符同士をタイで結ぶと、実際には二分音符分の長さを演奏することになります。

この記号を用いることで、楽曲のリズムに変化や滑らかさをもたせることが可能です。また、同じ小節の中だけでなく、小節をまたいで音をつなげられるのもタイの特徴です。タイは、音を長く伸ばしたいときや、楽譜の拍の関係上どうしても音符が分かれてしまう場合などに用いられます。

スラーとタイの違いを分かりやすく解説

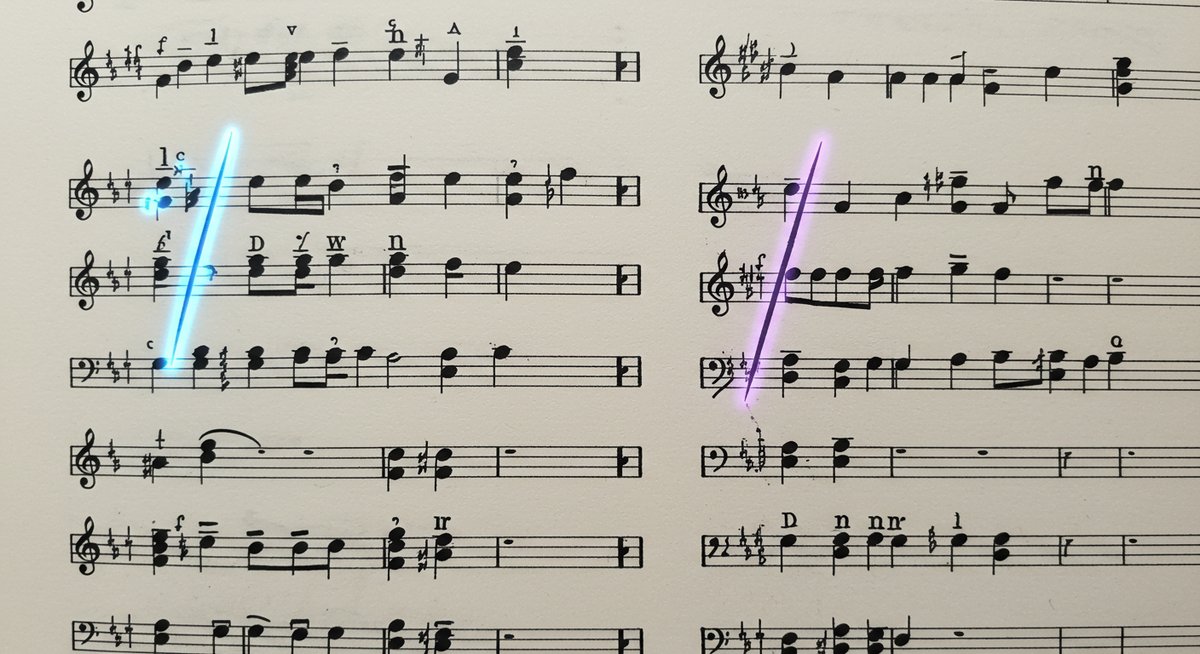

タイとよく似た記号にスラーがありますが、役割は大きく異なります。タイは「同じ音の長さをつなげる」記号です。一方、スラーは「異なる高さの音をなめらかにつなげて演奏する」指示を示します。

たとえば、タイで結ばれた音符は必ず同じ音の高さですが、スラーは異なる高さの音符同士をまとめて演奏するために使われます。これを比較すると、以下のようになります。

| 記号 | つなぐ音の高さ | 役割 |

|---|---|---|

| タイ | 同じ | 音の長さを合計する |

| スラー | 異なる場合も | なめらかにつなぐ |

このように、見た目は似ていますが用途は異なるため、混同しないよう注意が必要です。

タイ記号の見分け方と覚え方のコツ

タイ記号は音符の頭の部分(符頭)同士を、曲線で結んで表します。記号自体はスラーとよく似ており、どちらもゆるやかなカーブを描きますが、見分けるポイントがあります。

主な違いは、タイは「同じ高さの音符」を横に並べて結ぶことです。スラーは高低が異なる音符もまとめて結ばれます。楽譜を読むときは、繋がれている音の高さに注目すると、どちらの記号か判別しやすくなります。

また、タイは拍の境目や小節線をまたいで使われることも多いです。これらの特徴を覚えておくと、実際の楽譜で記号を素早く判断できるようになります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

タイが使われる楽譜の特徴と読み方のポイント

タイは特定のリズムやメロディで多用される記号です。どのような場面で登場し、どう読み取ればよいのか見ていきましょう。

タイが登場する楽譜の具体例紹介

実際の楽譜では、タイは小節をまたいで音を伸ばしたい場合や、拍子の関係で音符を分けて書かなければならないときによく登場します。たとえば、「4分の4拍子」で小節の最後の4分音符と、次の小節の最初の4分音符がタイでつながれることがあります。

また、休符を挟まずに長い音を演奏させたいときや、付点音符では表現しきれない複雑なリズムにも活用されます。以下のような例が一般的です。

- 小節線をまたぐ長い音

- 複雑なリズムパターンの一部

- 拍子の都合で音符を分ける必要がある場合

このように、タイは楽譜の中で重要な役割を果たしています。

タイ付きリズムの正しい読み方と練習法

タイ付きのリズムを正しく演奏するためには、つながった音符の長さを正確に計算して歌ったり演奏したりすることが大切です。たとえば、4分音符と8分音符がタイで結ばれている場合は、両方の音価(時間の長さ)を合計し、その分だけ音を伸ばします。

練習法としては、まずタイなしのリズムパターンで手を叩いたりメトロノームと合わせてみると理解しやすくなります。その後でタイを加え、つながる部分を意識的に伸ばすように練習しましょう。リズム練習は、次のような手順がおすすめです。

- 手拍子でリズムだけを確認する

- タイでつなげる部分を長く伸ばす

- メトロノームでテンポを一定にして反復

このように段階を踏むことで、タイ付きリズムも無理なく体得できます。

タイと他の記号が混在する場合の注意点

楽譜によっては、タイとスラー、または装飾音符など他の記号が一緒に使われていることがあります。この場合、記号ごとの意味をしっかり理解して読み取る必要があります。

たとえば、タイとスラーが同時に登場した場合は「同じ音を伸ばしつつ、なめらかに演奏する」といった複合的な指示になることもあります。また、タイで音が伸びている部分にアクセントやスタッカートが付いていると、その部分だけ演奏方法が変わることもあります。

複数の記号が重なった時は、まず一つひとつの意味を確認し、優先順位や組み合わせのルールも把握しておきましょう。これにより、より正確な演奏が可能になります。

タイを活用した演奏テクニックと練習方法

タイ記号を実際の演奏で活かすためには、シンプルなものから複雑なリズムまで段階的に練習することが重要です。基本の取り組み方を解説します。

シンプルな曲でタイを練習する方法

初心者の場合、まずはタイが1回だけ登場するような、比較的わかりやすいメロディから練習を始めると良いでしょう。例えば童謡や簡単なポップスのフレーズには、タイ記号を使った部分がよくあります。

おすすめの練習法は、最初に譜面を見ながら指や声で数え、タイでつながっている箇所を特に意識して音を伸ばすように演奏します。もし難しい場合は、タイの前後で一度立ち止まって確認し、少しずつつなげていくことでスムーズな演奏につながります。

以下は練習のステップ例です。

- タイがある小節だけ繰り返し練習する

- 慣れてきたら曲全体を通して演奏する

- 音のつながりと切れ目をしっかり聞き分ける

こうした繰り返しによって、タイの仕組みを自然に身につけやすくなります。

複雑なリズムや音符でタイを使いこなすコツ

タイは複雑なリズムにも頻繁に登場します。連続してタイが使われる場合や、タイでつながれた音符の種類が異なる場合は、頭の中で合計の長さを素早く計算する必要があります。

この場合、まずリズムパターンを細かく分解し、どの音符がどのくらいの長さになるかをメモに書き出すと整理しやすくなります。また、難しい部分はスローテンポで繰り返し練習し、徐々にテンポを上げていくのも効果的です。

- 分解練習:タイでつながる音符ごとに長さを数える

- スロー練習:ゆっくり演奏して確実に音を伸ばす

- 組み立て練習:短いフレーズをつなげて全体を通す

このように段階を踏むことで、複雑なタイもしっかり演奏できるようになります。

ハノンやエチュードでタイを実践的に学ぶ

ハノンやエチュード(練習曲集)には、タイを活用したフレーズが多く含まれています。これらの練習曲は、指やリズムのトレーニングとしても効果が高いので、タイの感覚を身につけるのに適しています。

たとえば、ハノンでは同じパターンを左右の手で交互に演奏する中で、タイにより一部の音が伸びる箇所があります。こうした部分を意識して練習することで、タイを実践的に体得できます。また、エチュードでは速いテンポや複雑な音型の中でタイが登場するため、より実践的な対応力が身につきます。

練習の際は、譜面をよく読み、タイで伸ばす音に注意を払いつつ繰り返し弾くことが大切です。

タイの必要性と音楽表現における役割

タイは単に音をつなげるだけでなく、音楽の表現力を大きく広げてくれる記号です。その必要性や演奏での役割を整理してみましょう。

小節をまたいで音をつなげる理由

楽譜では、拍子や小節ごとに音符が区切られていますが、実際のメロディでは小節をまたいで一つの長い音を演奏したい場面が多くあります。タイを使うことで、こうした音のつながりを忠実に表現できるようになります。

たとえば、小節の最後に伸ばしたい音がある場合、通常の音符だけでは書き表すことができません。タイを利用すれば、小節線を気にせず自然な流れで音を伸ばすことができます。

この仕組みがあることで、作曲者や演奏者は表現の幅を広げることが可能になっています。

タイがあることで広がる音楽表現の幅

タイを使うと、音楽表現の可能性が大きく広がります。単に音を長くするだけでなく、リズムに変化や独自のニュアンスを加えることができます。

例えば、タイでリズムをずらすことで、拍の頭ではない部分にアクセントを持たせたり、メロディの流れを柔らかくする効果が生まれます。また、複雑なリズムやジャズなどのジャンルでは、タイを組み合わせることで独特のグルーヴ感を出すことも可能です。

このように、タイは音楽的な表現を豊かにする重要な記号となっています。

タイの理解が上達につながる理由

タイ記号の意味や使い方をしっかり理解することは、演奏力の向上にも直接つながります。譜面を正確に読み取り、タイでつながれた音を意識して演奏することで、リズム感や表現力が養われます。

特に合奏やバンド演奏では、全員がタイのリズムを正しく把握し演奏することが、アンサンブルのまとまりに直結します。さらに、タイを理解することで、より難しい楽曲にも対応できるようになります。

この積み重ねが、着実な音楽の上達に役立っていきます。

まとめ:タイ記号を理解して音楽表現を豊かにしよう

タイ記号は楽譜の中で重要な役割を果たし、演奏の幅を大きく広げる存在です。基礎から実践までしっかり理解して、より豊かな音楽表現に活かしましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!