ピックガード交換の基本知識とメリット

ギターを個性的にカスタマイズしたいと考える方には、ピックガードの交換がおすすめです。この作業は見た目だけでなく、楽器の保護にも役立ちます。

ピックガード交換とは何か

ピックガード交換とは、ギターやベースなどの弦楽器に取り付けられているピックガード(ピックの擦れや爪による傷から本体を守る板)を、新しいものへ取り替えることを指します。ピックガードはプラスチックやセルロイドといった素材で作られており、さまざまなデザインや色があります。

楽器の印象を簡単に変える方法として人気があり、純正のままでは物足りないと感じる方にとっては、第一歩となるカスタマイズです。また、長く使って傷が目立ってきた時のリフレッシュにもなります。自分の好みや使用シーンに合わせて選ぶことで、楽器への愛着も深まるでしょう。

交換のタイミングとサイン

ピックガードの交換時期にはいくつかのサインがあります。まず、ピックや爪でできた深い傷や割れが目立つようになった場合、交換を検討するのが良いでしょう。傷が進行すると、ボディ本体へもダメージが広がるリスクがあります。

また、最近ではデザインの変更や気分転換を目的に交換する人も増えています。色あせや変形、ネジのゆるみも交換のきっかけになります。以下のような状態があれば、交換を考えてみてください。

- 傷やひび割れが増えた

- デザインを変えたい

- 素材が変色した

- ネジや固定が緩んできた

ピックガード交換で得られるメリット

ピックガードを交換することで得られるメリットは多岐にわたります。まず、見た目の印象を大きく変えられるため、個性や好みを表現できます。シンプルな無地のものから、柄入りやラメ加工など、バリエーションも豊富です。ライブやレコーディングなど、人前で演奏する際のアピールポイントにもなります。

また、新しいピックガードへ交換することで、古い傷をリセットできるのも利点です。ボディをしっかり保護し、楽器の寿命をのばす役割も果たします。さらに、素材や構造によっては弾き心地が変化する場合もあり、自分に合った演奏スタイルを追求できるのも魅力です。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

ピックガード交換に必要な道具と準備

ピックガードの交換をスムーズに進めるには、必要な道具を揃え、事前に準備をしておくことが重要です。安心して作業に取り組むためにも、基本を押さえておきましょう。

交換に必要な基本工具

ピックガード交換には、次のような基本的な工具が必要です。これらは多くの場合、自宅にあるものやホームセンターで手軽に揃えられます。

- プラスドライバー(ピックガード固定ネジ用)

- クロスや柔らかい布(ギターの保護や清掃用)

- 新しいピックガード

- ネジ(新調する場合のみ)

加えて、場合によってはピックアップや配線部分へのアクセスが必要になることもあります。その際は小型のラジオペンチや、配線を扱うためのハンダごてがあると安心です。作業中はボディが傷つかないよう、柔らかい布の上で行うと良いでしょう。

ピックガードの種類と選び方

ピックガードにはさまざまな種類があり、楽器のタイプや自分の好みによって選ぶポイントが異なります。主な種類は以下の通りです。

- 標準型:純正やオーソドックスな形

- カスタム型:独自デザインやアーティストモデル

- 素材違い:セルロイド、プラスチック、べっ甲調など

選ぶ際は、まず自分のギターやベースのモデルに合う形状を確認しましょう。形が合わないと、ネジ穴の位置やピックアップのサイズが一致しません。また、色や柄のバリエーションを楽しめるのも魅力です。交換することで、楽器全体の雰囲気や演奏時の気分まで変わります。

交換前に確認しておきたいポイント

ピックガード交換前に確認すべきポイントを整理しておきましょう。これにより、作業中のトラブルや不具合を減らすことができます。

- ギター本体とピックガードの形状やサイズが合っているか

- ネジ穴の位置や数が同じかどうか

- ピックアップやコントロール部の開口部に違いがないか

- 交換時に必要な工具がそろっているか

これらを事前に調べておかないと、作業中に「合わない」「取り付けられない」といった問題が発生しやすくなります。必要であれば、購入前に現物合わせやショップでの相談も検討しましょう。

ピックガード交換の具体的な手順

ピックガードの交換作業は、手順を守れば初めての方でも行えます。ここでは、取り外しから新しいピックガードの取り付け、最後のチェックまでを順を追ってご紹介します。

取り外し作業の流れ

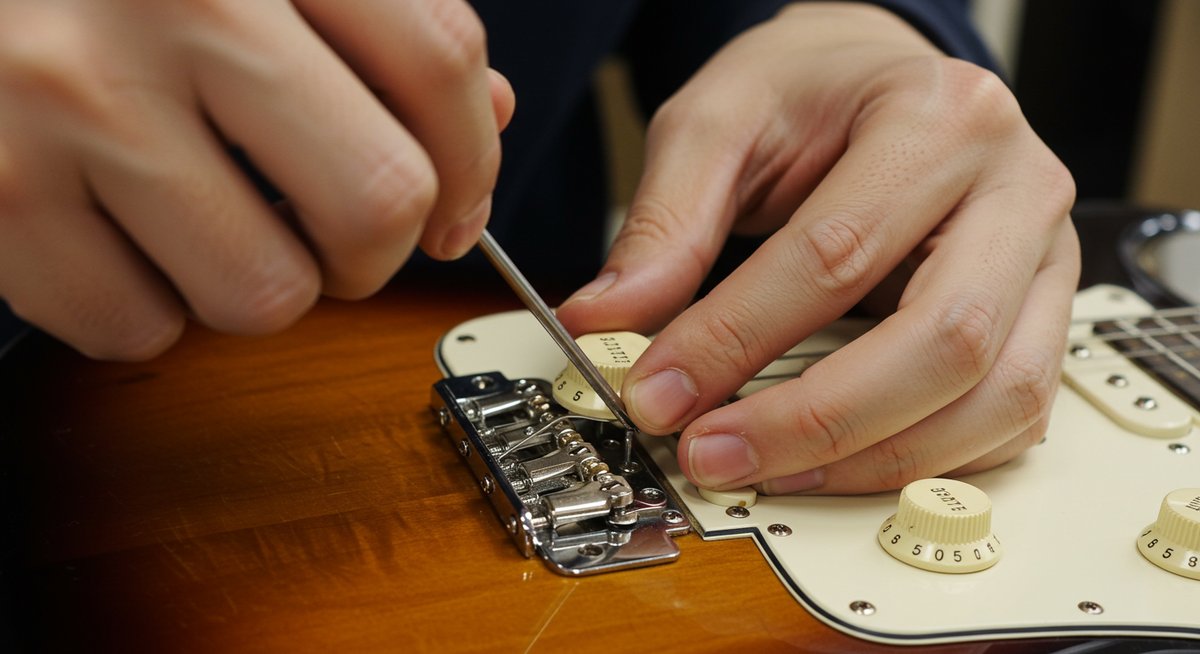

まず、ギターの弦をゆるめて取り外します。弦を張ったまま作業すると、ピックガードやボディを傷つけてしまう可能性があるため注意しましょう。次に、プラスドライバーを使い、ピックガードを固定しているネジを一本ずつ外していきます。

ネジを全て外した後は、ゆっくりとピックガードを持ち上げます。無理に力を入れず、配線やパーツが引っかかっていないか確認しながら進めてください。場合によっては、ピックアップやコントロールノブの部分でピックガードが外しにくいこともあるため、慎重に作業を進めることが大切です。

新しいピックガードの取り付け方法

新しいピックガードを取り付ける前に、ボディ表面のホコリや汚れを柔らかい布で丁寧に拭き取ります。取り付け位置を合わせ、ピックアップやコントロール部の開口部がしっかり合っているか確認してください。

位置が決まったら、ネジ穴にネジを入れ、均等な力で締め込んでいきます。一か所を強く締めすぎると歪みや割れの原因になるため、順番に少しずつ締めていくのがコツです。全てのネジを締め終えたら、最後にネジの締め具合をチェックし、ガタつきがないか確認しましょう。

交換後のチェックポイント

交換作業が終わったら、以下のポイントを確認して仕上げます。

- ピックガードがしっかり固定されているか

- ネジの締め具合にムラがないか

- ピックアップや配線に影響が出ていないか

- 弦を張った後に干渉や浮きがないか

もし問題があれば、ネジの締め直しや位置の調整を行ってください。最後に、表面をクロスで拭いて指紋や汚れを落とすと、見た目も美しく仕上がります。

交換時の注意点とカスタマイズアイデア

ピックガード交換は手軽に見えますが、いくつかの注意点や失敗しやすいポイントもあります。さらに、オリジナリティを出すためのカスタム例も合わせてご紹介します。

失敗しないための注意点

ピックガード交換で最も多い失敗は、サイズや形状が合わずにうまく取り付けられないことです。必ず事前に対応機種や型番を調べておきましょう。また、ネジを強く締めすぎるとピックガードが割れやすくなるため、慎重に締めることが大切です。

作業中はギター本体の表面にも注意が必要です。クロスやマットを敷くことで塗装面への傷を防げます。さらに、配線が絡んでいたり、ピックアップが外れやすい構造のモデルでは、無理せず専門店に相談する選択肢も考えてください。

穴埋めや加工が必要なケース

市販のピックガードが完全に自分のギターに合わない場合、少しだけ加工や穴埋めが必要になることがあります。たとえば、ネジ穴の位置が微妙にずれている場合は、埋め木やパテで古い穴をふさぎ、新しい位置に合わせてネジ穴を開け直す方法もあります。

また、コントロールノブやピックアップの開口部が合わない場合は、ヤスリやカッターで慎重に調整することが可能です。ただし、加工は失敗のリスクもあるため、必要に応じて楽器店での相談やプロの手を借りるのも安心です。

オリジナルカスタムのアイデア集

ピックガード交換を機に、オリジナルカスタムにも挑戦できます。具体的なアイデアとしては、以下のようなものがあります。

- 好きな色や柄のピックガードに変更する

- ステッカーやデカールを貼って個性的なデザインに

- アルミや木製など、異素材ピックガードで雰囲気を変える

自分だけのカスタム例を作ることで、演奏のモチベーションも高まります。ライブやSNSでも話題になりやすく、個性をアピールするアイテムとしても活躍します。

まとめ:ピックガード交換で自分だけのギターにカスタマイズ

ピックガード交換は、ギターやベースを手軽にカスタマイズし、自分らしさを表現できる方法です。必要な道具や手順を把握し、注意点を守れば、初心者でも安心して作業に取り組めます。デザインや素材を工夫すれば、さらにオリジナリティのある一本に進化させることが可能です。ピックガード交換を通じて、楽器との新しい付き合い方を楽しんでみてはいかがでしょうか。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!