音楽の繰り返し記号とは何か理解しよう

楽譜には、効率的に音楽を表現するために「繰り返し記号」という特別な記号が使われています。今回はその基本から丁寧に解説します。

繰り返し記号の基本的な種類と役割

音楽の繰り返し記号は、同じフレーズや部分をもう一度演奏する指示を出すための記号です。これらは楽譜をコンパクトにまとめたり、余計な書き込みを省いたりするのに役立ちます。

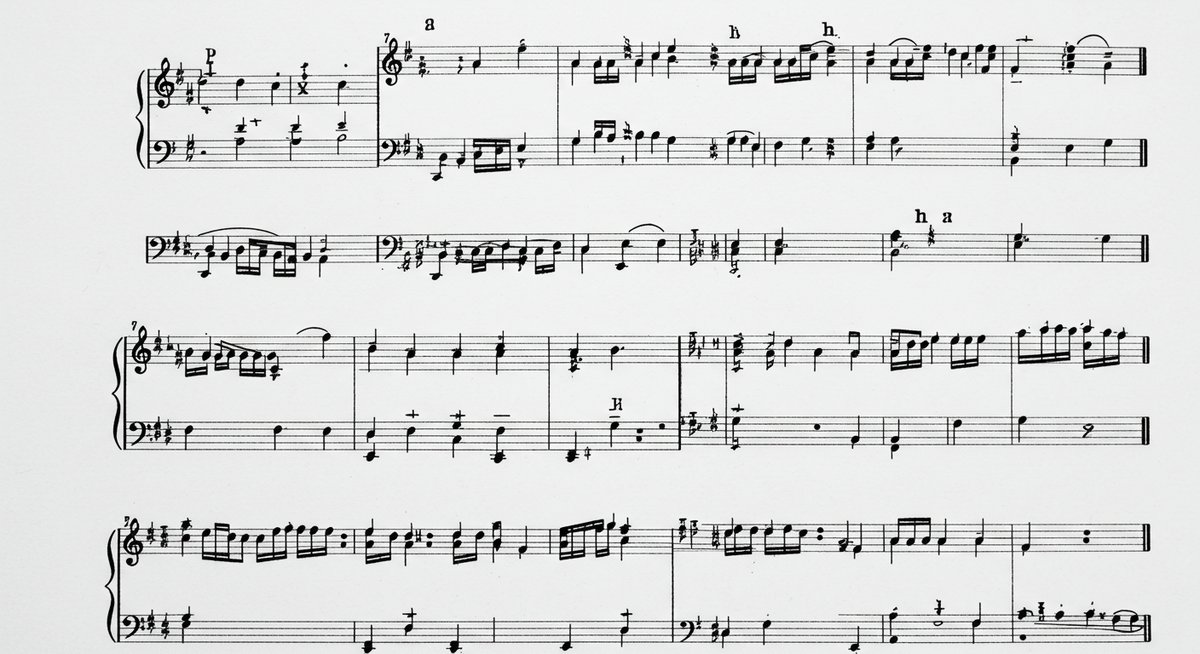

主な繰り返し記号には、リピート記号(「:||:」や「|:」のような記号)、1番カッコや2番カッコ、そして特殊な指示をするダカーポやダルセーニョなどがあります。これらはそれぞれ役割が異なり、演奏者が間違えないように正しい理解が求められます。実際の楽譜では、これらの記号を見落とすと曲の構成が崩れてしまうため、しっかり意味を覚えておきましょう。

リピート記号の仕組みと楽譜での見つけ方

リピート記号は「繰り返し演奏を行う範囲」を示します。最も一般的なのは、縦線と点でできた「|: :|」の形です。これが現れた箇所から再びその部分を演奏する決まりがあります。

具体的には、次のような使われ方をします。

- 「|:」→ここから繰り返し開始

- 「:|」→ここで繰り返し終了、開始位置に戻る

また、リピート記号がない場合でも、「D.C.」や「D.S.」などの文字指示と合わせて使われることもあります。リピート記号を見つけたときは、どこからどこまで繰り返すのか、必ず確認しておきましょう。

1番カッコ2番カッコの使い方と演奏の流れ

1番カッコや2番カッコは、同じ部分を繰り返して演奏する際に、終わり方やメロディが一部だけ変わるときに使われます。例えば、最初の繰り返しでは1番カッコ内、次の繰り返しでは2番カッコ内を演奏するといった流れです。

基本の流れは以下の通りです。

- 最初の演奏で1番カッコの中身を弾く

- 繰り返しで同じ場所に戻ったら2番カッコに進む

これにより、曲にバリエーションを加えることができます。カッコの数字に注意しながら演奏することで、正しい形で曲を仕上げられます。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

ダカーポダルセーニョコーダなどの特殊な繰り返し記号

一般的なリピート記号以外にも、ダカーポやダルセーニョ、コーダなど特殊な繰り返し記号が存在します。これらを知っておくと、より複雑な楽譜も理解しやすくなります。

ダカーポDC記号の意味と使い方

ダカーポ(D.C.)はイタリア語で「最初から」という意味です。楽譜上で「D.C.」と書かれていたら、曲の冒頭に戻って再演奏するよう指示しています。

このとき、「D.C. al Fine」などと指定されている場合は、「Fine(フィーネ)」の場所まで演奏して終了します。「D.C. al Coda」と記載がある場合は、コーダマークまで進み、さらにコーダ部分を演奏して終わる流れです。ダカーポの指示があるときは、演奏の順序をしっかり確認して進めましょう。

ダルセーニョDSとセーニョ記号の解説

ダルセーニョ(D.S.)は「セーニョ」と呼ばれる記号の場所に戻ることを示します。セーニョは「S」のような形をしていて、その部分まで戻ったら再度演奏します。

また、「D.S. al Fine」や「D.S. al Coda」のように指示が書かれている場合も多いです。これらは指定された終わりやコーダ部分まで進んで演奏を終えます。セーニョ記号は曲中の途中から繰り返したいときに使われることが多く、見逃さないように注意しましょう。

コーダやフィーネの役割と演奏順序

コーダとは「結び」や「終結部」といった意味を持ち、曲の締めくくり部分を指します。楽譜でコーダマークが出てきた場合、その記号から曲の最後のパートを演奏します。

フィーネは「終わり」を表し、ダカーポやダルセーニョから戻ってきた後に演奏を終了する地点を示します。演奏順序は、指示通りにコーダやフィーネまできちんとたどり着くことが大切です。表にすると次のようになります。

| 記号 | 意味 | 使い方例 |

|---|---|---|

| コーダ | 終結部分 | コーダマークから終了まで |

| フィーネ | 終了地点 | Fineで演奏終了 |

略記号や小節リピートの活用方法

繰り返し記号以外にも、毎小節やフレーズ単位で同じ演奏を指示するための略記号が使われています。これらを活用することで楽譜がさらに分かりやすくなります。

小節リピート記号の種類と読み方

小節リピート記号は、直前の小節や複数小節をそのまま繰り返すときに用いられます。代表的なものは「%」のような記号です。

主な種類と読み方は次の通りです。

- 1小節リピート記号(%):直前1小節を繰り返す

- 2小節リピート記号:斜め線や2本線の記号で、直前2小節を繰り返す

これらの記号が出てきたときには、どの小節を繰り返す指示なのか、見落とさないよう注意しましょう。

シミレ記号bisやterの意味と使い方

シミレ記号は、同様のフレーズや小節を繰り返すときに使われる略記号です。楽譜には「simile」や「bis」「ter」などの文字が添えられることがあります。

- simile(シミレ):同様に続けて演奏

- bis(ビス):2回繰り返す

- ter(テル):3回繰り返す

たとえば「bis」なら、そのパートを合計2回演奏します。これらの記号が出てきた際には、指示通りの回数だけ繰り返すようにしましょう。

複数の繰り返し記号を組み合わせる注意点

楽譜によっては「リピート記号」と「ダカーポ」「コーダ」など、複数の繰り返し記号が重なって使われることがあります。こうした場合、演奏順をしっかり整理しておくことが大切です。

注意点としては、どの順番で記号をたどるか、どこで終了するかを事前に楽譜に書き込んでおくと混乱しにくくなります。また、練習時には一度演奏順序を声に出しながら確認しておくのも有効です。

音楽の繰り返し記号を読むコツと練習法

繰り返し記号は慣れるまで戸惑うことが多いですが、いくつかのコツや練習方法を取り入れることでスムーズに読めるようになります。

初心者がつまずきやすいポイントと対策

初心者が繰り返し記号で迷いがちなポイントは、主に「どこで繰り返すか」「どこで終わるのか」を見失うことです。特に1番カッコ・2番カッコや、ダカーポ・コーダの複合的な指示が出てくると混乱しがちです。

この対策としては、まずシンプルな楽譜から読み始め、繰り返し記号が出てくるたびに自分で演奏順序を書き出してみるのがおすすめです。また、実際にペンで順路を書き込みながら指でたどる練習も有効です。慣れてきたら少しずつ難しい曲にも挑戦してみましょう。

繰り返し記号を活用した楽譜の読み練習

実際に繰り返し記号を含む楽譜を使い、読み練習を重ねることが理解への近道です。たとえば、次のような練習方法があります。

- 簡単な童謡や短い曲の楽譜を使い、リピート記号やカッコの順序を実際に追う

- 1小節リピートやsimile記号がある箇所を意識的に探してみる

- 練習前に、演奏順序を紙に書き出してみる

こうした積み重ねが、実際の演奏時にも役立ちます。急いで難しいものに取り組まず、徐々にステップアップしていきましょう。

演奏時に繰り返し記号を間違えないための工夫

演奏中に繰り返し記号を見落とさないためには、事前の準備が重要です。主な工夫は以下の通りです。

- 繰り返し記号やカッコに色ペンで印をつける

- どこからどこまで繰り返すのか、目印や番号を書いておく

- 本番前に何度か順序だけを通して練習する

こうしたひと手間を加えることで、演奏中のミスを減らすことができます。自分なりの方法で楽譜を分かりやすく工夫してみましょう。

まとめ:音楽の繰り返し記号をマスターして楽譜を自在に読みこなそう

繰り返し記号は、楽譜を効率よく読み、正しい順序で演奏するために欠かせない要素です。種類や使い方を整理して覚えておくと、多様な曲に自信を持って取り組めます。

最初は混乱することもありますが、練習の中で自然と身についていきます。ぜひ今回紹介したポイントや工夫を参考に、繰り返し記号を自在に使いこなせるようになってください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!