ステージで使われる上手と下手の基本知識

バンドやコンサートの現場では「上手(かみて)」と「下手(しもて)」という言葉がよく使われます。まずはその意味や使い方を押さえてみましょう。

上手と下手の意味と位置関係

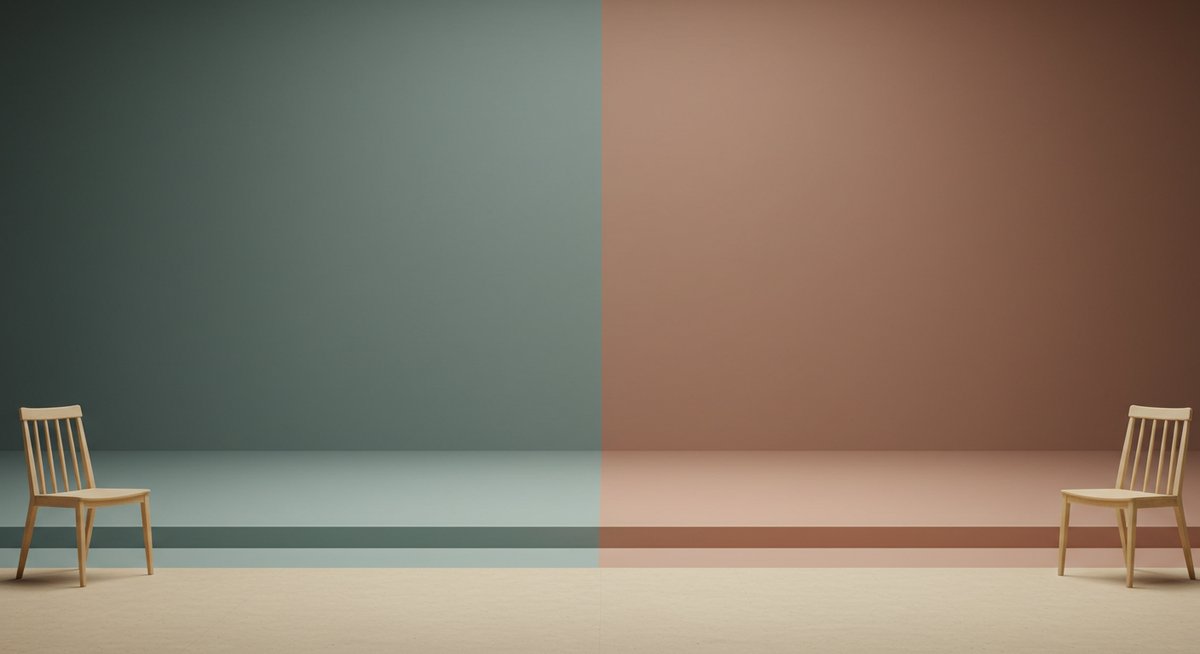

上手と下手は、ステージ上での方向を示す言葉です。上手は「かみて」、下手は「しもて」と読みます。主に演劇や音楽ライブ、舞台の現場で使われる用語です。

一般的に、演者から見て右側が上手、左側が下手となります。しかし、客席から舞台を見る場合は逆になります。つまり、客席から見て右側が下手、左側が上手となるため、認識違いが起こりやすいポイントです。

客席とステージから見た上手下手の違い

ステージ上と客席では、同じ場所でも上手と下手の指し示す方向が逆になります。この違いを誤解しやすいので、注意が必要です。

たとえばステージで右手に立つ演者がいる場合、演者自身からは上手ですが、客席から観ると左側にいるように見えます。演出や照明指示を出す際に混乱を避けるため、どちらの視点かを確認しましょう。

上手下手を覚えるためのコツ

上手下手を混同しないための覚え方はいくつかあります。自分に合った方法を見つけておきましょう。

- 演者から見て右が「上手」、左が「下手」と覚える

- 客席から見た場合は逆になるので、リハーサルなどで実際に立って確認する

- グループで練習するときに、「自分たちの右が上手」と声に出してみる

暗記ではなく、実践を通して自然と身につけるのが効果的です。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

上手下手が使われる具体的な場面

実際の音楽活動やライブ現場で、どのような場面で上手下手という言葉が役立つのかを見ていきましょう。

ライブやコンサートでの上手下手の役割

ライブやコンサートでは、楽器や機材の配置、出演者の動線などを明確にするために上手下手の用語が活用されます。たとえば、ギター担当は上手、ベース担当は下手といった具合に役割分担がしやすくなります。

また、パフォーマンス中に「上手から登場」「下手に退場」といった指示が出ることも多いです。このように、事前に位置や動きが決まっていれば、演出や進行がスムーズになります。

セッティング表やバンド内での伝達方法

バンドやスタッフ間でやりとりをする時、セッティング表(ステージ図)の作成で上手下手の表現が用いられます。簡単な表記例を挙げてみます。

| パート | 上手 | 下手 |

|---|---|---|

| ギター | ● | |

| ベース | ● | |

| ドラム | - | - |

この表のように、どの楽器がどちらに配置されるか一目でわかります。リハーサルや本番前にメンバー同士で配置を確認するときも、上手下手の言葉があるととても便利です。

スタッフや演者間のコミュニケーションにおける活用

ステージ上では、照明や音響スタッフ、演者が限られた時間で効率的に動く必要があります。そんな時、上手下手という共通言語があることで、口頭やメッセージの指示が素早く伝わります。

例えば「次は上手からギターが登場します」「下手にマイクを追加してください」などの具体的な伝達が可能です。無駄な混乱を避け、演奏や演出の進行に集中しやすくなります。

上手下手の由来や舞台用語としての歴史

上手下手という言葉がどこから来たのか、また伝統舞台芸術との関わりや海外との違いについても知っておきましょう。

上手下手という言葉の起源

上手下手という用語は、江戸時代の歌舞伎から由来しています。物語の進行や役柄の重要性によって、舞台の左右に意味が付与されたことが始まりとされています。

上手は「神聖な場所」「高貴な人が出入りする側」とされ、下手はそれ以外の役割を持つ側という位置づけがされていました。この伝統が現代の舞台用語として受け継がれています。

歌舞伎や能における伝統的な意味

歌舞伎や能では、上手と下手の位置が物語や演出に深く関わっています。たとえば、主役や重要な役割の人物は上手から登場し、下手は脇役や退場の際に使われることが多いです。

また、舞台の構造や楽器の配置もこの伝統に基づいてデザインされることがあります。今でも伝統芸能の舞台では、上手下手の位置関係を重視した演出が続けられています。

英語や海外と日本のステージ上の違い

海外でもステージの左右を示す言葉がありますが、日本とは表現や視点が異なります。たとえば英語では「Stage Right(ステージ右)」「Stage Left(ステージ左)」という表記が一般的です。

日本の上手下手は演者基準ですが、海外では「客席から見て右」「左」と説明される場合もあるため、国際的な現場では混同が起こることもあります。共同作業の際は、どちらの基準かを明確にしておくと良いでしょう。

バンドや楽器演奏における上手下手の実践的な使い方

実際にバンドや楽器演奏で上手下手をどう取り入れるか、具体例を交えて解説します。

ポジション決めやパートごとの配置

バンドの人数や構成によって、上手下手の位置づけが異なります。よくある配置例を以下のようにまとめます。

| パート | 上手 | 下手 |

|---|---|---|

| ギター | ● | |

| ベース | ● | |

| キーボード | ● |

このように、バンドの特徴や音のバランス、見栄えを考えて配置を決定します。お互いの音が混ざりやすく、演奏中のアイコンタクトも取りやすくなるため、位置決めはとても重要です。

リハーサルや本番での動きと注意点

リハーサルや本番の際、上手下手の指示があるとメンバーやスタッフが迷いにくくなります。たとえば、「次の曲で上手側に移動」「下手から登場」など、動きを明確に伝えられます。

また、会場によってはスペースや出入口の位置が異なるため、リハーサルの時点で上手下手を確かめておくことが大切です。細かな確認や声かけが、ミスや混乱を防ぎます。

上手下手を活かしたパフォーマンスアップのポイント

上手下手の使い分けを積極的に活用することで、ステージパフォーマンスの幅が広がります。たとえば、曲の盛り上がりに合わせてメンバー同士が上手と下手を移動したり、観客を左右で盛り上げる演出が可能です。

また、照明や音響の演出とも連動しやすくなり、全体のまとまり感や一体感もアップします。意識的に上手下手を使いこなすことで、より魅力的なステージが作られるでしょう。

まとめ:上手下手を理解して音楽活動をもっと楽しもう

上手下手の基本や使い方は、ステージの現場をより快適に、そして楽しくするための大切な知識です。特にバンド活動やイベント出演などで役立つ場面が多いため、日頃から意識しておくと良いでしょう。

上手下手を知ることで、演奏やパフォーマンスがスムーズになり、チーム全体のコミュニケーションも深まります。ぜひ、音楽活動の中で上手下手という言葉を活用して、より充実したステージを目指してください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!