アッパーストラクチャートライアドとは何か

アッパーストラクチャートライアドは、ジャズやポップスでよく使われる音楽理論のひとつです。複雑な響きを簡単に作る方法として注目されています。

アッパーストラクチャートライアドの基本的な意味と役割

アッパーストラクチャートライアドとは、ある基準となるコードの上に、別の三和音(トライアド)を重ねて使う手法を指します。トライアドは、音階の中から3つの音を組み合わせた基本的な和音です。この考え方を取り入れることで、シンプルなコード進行でも、豊かな響きを手軽に作り出すことができます。

たとえば、C7というコードの上にDメジャーのトライアドを重ねると、コードに独特な音色が加わります。このように、ベースとなる和音と新しく重ねた三和音が組み合わさることで、音楽に新しい色合いを与える役割を果たします。

ジャズやポップスで使われる理由

アッパーストラクチャートライアドがジャズやポップスで重宝される理由は、簡単な操作で洗練された響きを作り出せるからです。特にジャズでは、演奏者が即興でコードを組み替える場面が多いため、この理論が役立ちます。

また、ポップスでも曲に変化を加えたい時や、サビで印象的なサウンドを作りたい時などに使われます。既存のコードをただ押さえるだけではなく、三和音を重ねることで、曲に深みやスパイスを加えることができるのです。

他の音楽理論との違い

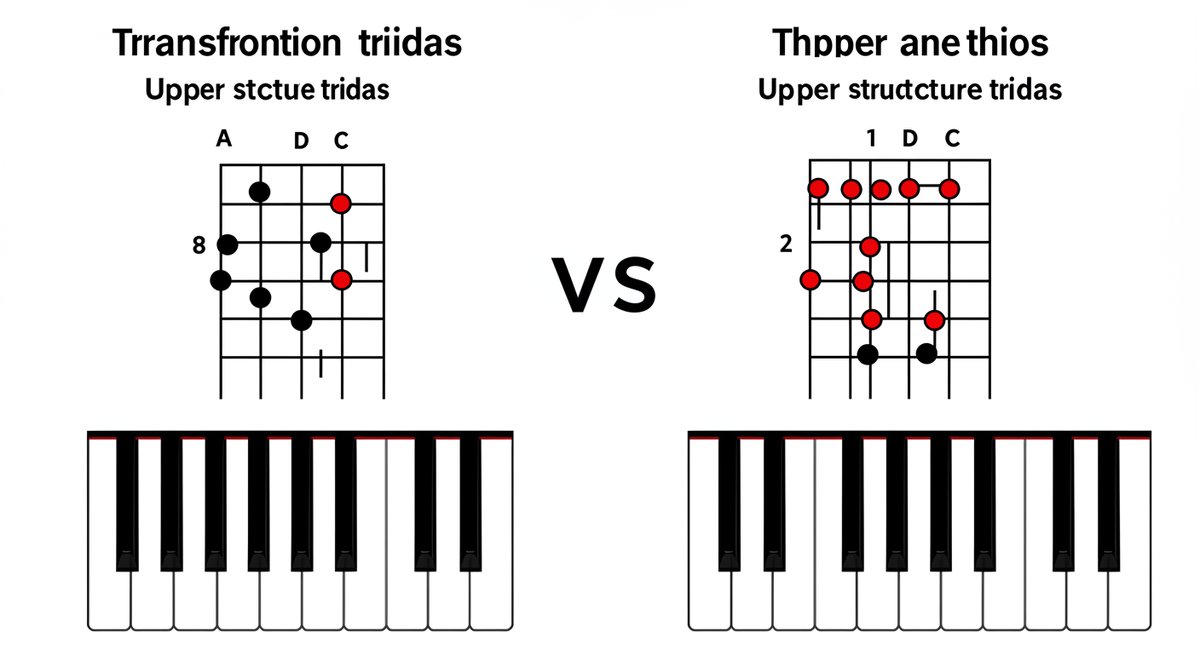

アッパーストラクチャートライアドは、通常のコード進行やテンションノート(和音に加える装飾音)を使った方法とは異なります。従来のテンションノートは、和音にひとつずつ音を追加する考え方ですが、この手法では「まとまりのある三和音」をそのまま乗せる点が特徴です。

さらに、代理コードやサブスティテュートといった他の理論に比べて、簡単に実践しやすいというメリットがあります。トライアドを意識することで、初心者でも新しい響きを体験しやすくなります。理論としての違いを理解することで、使い分けもしやすくなります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

アッパーストラクチャートライアドの仕組みを理解する

アッパーストラクチャートライアドの基本的な仕組みを理解することで、応用の幅が大きく広がります。まずはその構造や組み合わせ方を見ていきましょう。

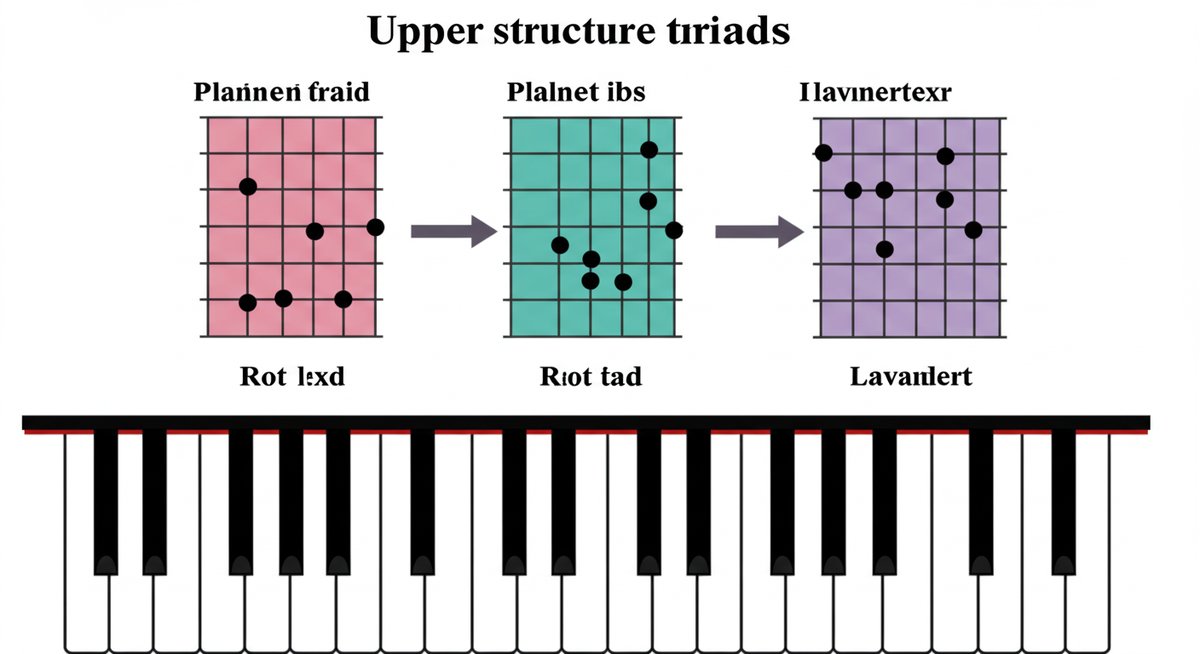

トライアドの構造と組み合わせ方

トライアドは、音階の中から3つの音(根音・3度・5度)を積み重ねて作られる和音です。これにより、メジャー、マイナー、ディミニッシュなど、いくつかの種類が生まれます。アッパーストラクチャートライアドでは、元になるコード(ローワーストラクチャー)の上に、別のトライアド(アッパーストラクチャー)を重ねて使います。

たとえば、G7というコードに対してAメジャーのトライアドを乗せると、G7(13)という響きになります。このように、元コードの上にどの種類のトライアドを重ねるかによって、得られるサウンドは大きく変わります。組み合わせの選び方によって、さまざまな音楽表現が可能となります。

ローワーストラクチャーとアッパーストラクチャーの関係

ローワーストラクチャーは土台となるコードで、アッパーストラクチャーはその上に乗せる三和音です。この2つの関係を意識することで、コードの響きをデザインできます。通常は、ローワーストラクチャーがベースや左手で押さえる低音部、アッパーストラクチャーが右手や上の音域で演奏されます。

この分担により、演奏者同士や一人での演奏時にも役割が明確になり、音のバランスやアレンジがしやすくなります。どちらも大切な役割を持っているため、組み合わせる時は両方の響きをよく聴きながら選ぶことが重要となります。

代表的なコードへの応用例

アッパーストラクチャートライアドは、特にドミナントセブンスコードやマイナーセブンスコードなどでよく応用されます。以下は代表的な例です。

- G7(ローワー)+Aメジャー(アッパー):G7(13)やG13(#11)のような響き

- C7(ローワー)+Dメジャー(アッパー):C7(9,13)のような響き

- Fm7(ローワー)+Abメジャー(アッパー):Fm7(9,11)のような響き

このように、元のコードと異なるトライアドを重ねることで、多彩なテンションや色合いを生み出すことができます。実際の曲でもよく使われるため、応用例をいくつか知っているとアレンジや作曲の幅が広がります。

実践で役立つアッパーストラクチャートライアドの使い方

理論を理解したら、実際の演奏や作曲でどのように活用できるかを知ることも大切です。具体的な使い方や適用方法を見ていきましょう。

ドミナントセブンスコードへの活用法

ドミナントセブンスコードは、アッパーストラクチャートライアドの応用で最もポピュラーな場面です。このコードは、曲の中で緊張感や解決感を作り出す役割があります。アッパーストラクチャーを重ねることで、より印象的な響きを加えられます。

たとえば、G7に対してAメジャーのトライアドを乗せると、Aメジャーの構成音(A、C#、E)がG7の9thや13thなどのテンションとして機能します。この組み合わせは、ソロやバッキングで使うと、音楽に洗練された雰囲気を与えます。ドミナントセブンスコードを展開する際は、どの三和音が合うかを試しながら覚えていくことが大切です。

様々なキーでのアッパーストラクチャーの当てはめ方

アッパーストラクチャートライアドは、どのキーでも使える便利な考え方です。キーごとに基準となるコードを決め、その上にさまざまなトライアドを当てはめていきます。

たとえば、Cメジャーキーの場合は、C7やG7などのコードの上にDメジャーやAメジャーのトライアドを乗せてみます。キーが変われば対応するトライアドも変わるので、移調の練習を通じてパターンを身につけていくことがおすすめです。表にまとめると理解しやすくなります。

| ベースコード | アッパーストラクチャー | 得られる響き |

|---|---|---|

| G7 | Aメジャー | G13(#11) |

| C7 | Dメジャー | C13(9) |

| F7 | Gメジャー | F13(9) |

このように、自分の演奏するキーに合わせてアッパーストラクチャーを探すことで、幅広いサウンドバリエーションが生まれます。

フレーズやバッキングでの実例

アッパーストラクチャートライアドは、リードフレーズやバッキングの両方で活躍します。フレーズ作りでは、トライアドの音を選んでメロディアスなラインを作成することができます。これにより、より印象的な展開を演出できます。

バッキングの場合は、ローワーストラクチャーを左手やベースで支え、右手やギターでアッパーストラクチャーのトライアドを弾くことで、バンド全体のサウンドに広がりを持たせることができます。バンドでのアンサンブルや小編成でも効果的に響かせることができるので、アプローチの幅が広がります。

アッパーストラクチャートライアドを深める練習と応用

アッパーストラクチャートライアドを使いこなすためには、反復練習と実際の曲への応用が重要です。練習方法や参考になる教材についてもご紹介します。

練習に役立つおすすめのトライアドパターン

基礎力を高めるには、さまざまなトライアドの形を指で覚えておくことが大切です。特に、主要なメジャーとマイナーのトライアドをすべてのキーで弾けるようにしておくと、即座にアッパーストラクチャーを乗せる力がつきます。

練習のポイントとしては、以下のようなパターンを取り入れると効果的です。

- メジャートライアドを全てのキーで弾く

- マイナートライアドを全てのキーで弾く

- ドミナントセブンスコードに各種トライアドを重ねる

こうしたパターン練習を続けることで、実際の演奏時にもすぐに応用しやすくなります。

アドリブや作曲での応用アイデア

アッパーストラクチャートライアドは、アドリブや作曲にも幅広く応用できます。アドリブでは、トライアドの音を使ってスケール外の音やテンションを簡単に取り入れることができます。こうすることで、演奏に動きや変化を加えることができます。

作曲においても、既存のコード進行にアッパーストラクチャーを加えることで、楽曲全体の雰囲気を変化させたり、クライマックスをより鮮やかに演出できます。まずはシンプルな曲にトライアドを重ねてみて、どのような響きが生まれるか試してみるのも良い方法です。

参考になる教則本や教材の紹介

アッパーストラクチャートライアドに関する理論や実践方法をさらに深く学びたい場合は、専門書や教材が役立ちます。以下はおすすめの資料です。

- 「ジャズ・ピアノ・アドバンス」:トライアドの応用について分かりやすく解説

- 「ギターで学ぶコード・ヴォイシング」:様々な楽器での実践例を掲載

- オンライン動画教材:実際の演奏を見ながら学べる

これらの教材を活用し、自分に合った方法で理論から実践まで幅広く吸収できます。

まとめ:アッパーストラクチャートライアドで音楽表現を広げよう

アッパーストラクチャートライアドは、音楽表現を広げるための実践的なアイデアです。理論を理解し、日々の練習や演奏に取り入れることで、より豊かなサウンドを実現できます。

簡単なコード進行にも新鮮な響きと彩りを加えられるため、バンドやソロ演奏、作曲の場面でも多くの可能性が生まれます。まずは基本の組み合わせから試してみて、自分だけのスタイルを作ってみましょう。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!