裏コードとは何か仕組みや特徴をわかりやすく解説

裏コードは、音楽の中でよく使われる和音の一種です。独特な響きや転調のしやすさが特徴で、バンドや作曲で役立つポイントが多くあります。

ドミナントセブンスと裏コードの関係

ドミナントセブンスとは、曲の中で最も緊張感を作りやすい和音です。主に「G7」などと表記され、次に来る和音へ自然に導く力を持っています。このドミナントセブンスの機能を持ちながら、別の音から成り立つのが裏コードです。

たとえば「G7」というコードには「D#7」や「Db7」といった裏コードが対応します。裏コードもドミナントセブンスと同じように、次の和音に強く進もうとする特性があります。ただし響きは少し異なり、どこか新鮮で浮遊感のある印象を与えます。これを利用すると、曲にひねりや意外性を加えることが可能です。

裏コードの成り立ちと理論的な背景

裏コードは、ドミナントセブンスと同じ役割を持ちながら、違う根音(ルート)のコードです。理論的には、ドミナントセブンスの全音上、または半音下にあるセブンスコードが裏コードになります。

仕組みとしては、同じトライトーン(後述)の音を含むため、目的の和音への強い進行感を保ちつつも、響きが新鮮になります。たとえばCメジャーの進行で「G7」(ソ・シ・レ・ファ)を使う代わりに「Db7」(レ♭・ファ・ラ♭・シ)が使える理由もここにあります。裏コードは理論を覚えることで、より自由な曲作りや編曲に活かすことができます。

トライトーンが生み出す独特の響き

裏コードの特徴をさらに深く理解するには、「トライトーン」という言葉を知ると役立ちます。トライトーンとは、音階の中で6つ分(増4度または減5度)離れた音の組み合わせです。

このトライトーンは、ドミナントセブンスコードと裏コードの両方に共通して含まれています。たとえばG7の「シ」と「ファ」、Db7の「ファ」と「シ(またはド♭)」がそうです。この共通点が響きをつなぎ、裏コードを使っても不自然にならず、むしろ曲に彩りや深みを加えることができる理由となります。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!

裏コードの見つけ方と実際の割り出し方法

裏コードを使いこなすためには、どのように割り出すかを知っておく必要があります。ここでは手順やポイントを具体的に紹介します。

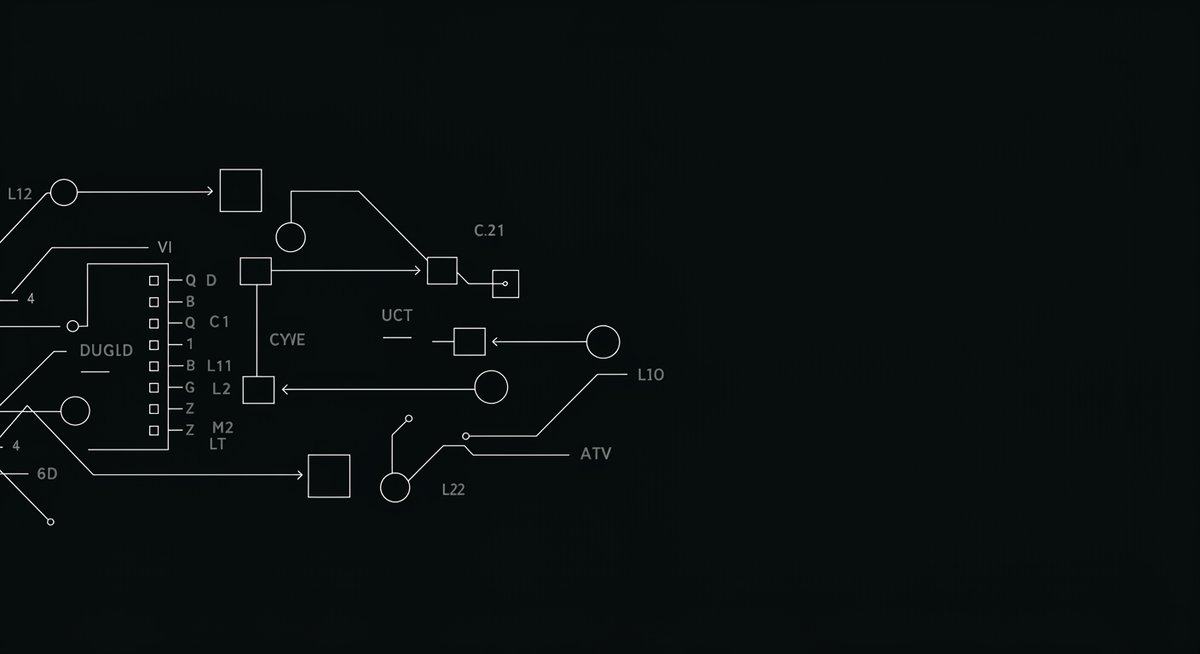

五度圏を使った裏コードの簡単な割り出し方

五度圏は、音楽理論でよく使われる円形の図で、コード同士の関係を視覚的に示しています。裏コードを見つける際にも、この五度圏が役立ちます。

割り出し方はシンプルで、ドミナントセブンス(例えばG7)があれば、その反対側(五度圏で180度向こう)にあるコードが裏コードとなります。表にしてみると、以下のようになります。

| 元のコード | 裏コード |

|—|—|

| G7 | Db7 |

| D7 | Ab7 |

| A7 | Eb7 |

このやり方なら、初心者でも簡単に裏コードを見つけることができます。五度圏を使って実際に手元で書き出してみると、理解が深まります。

主要コードから裏コードを導く手順

主要コードとは、曲の中でよく使われる基本的なコードです。たとえばCメジャーならC、F、Gなどが当てはまります。これらのコードに対して、裏コードを導き出す手順を解説します。

まずドミナントセブンス(G7など)を見つけます。次に、そのルート音から半音上、または五度圏の反対側にあるコードを探します。例を挙げると、Cメジャーの進行でG7が出てきた場合、G7の裏コードであるDb7を選ぶ、という流れです。実際の曲の中で置き換えてみることで、理論と実践の両方が身につきます。

代理コードとの違いと見分け方

裏コードと似た用語に「代理コード」があります。どちらもコードを置き換える働きがありますが、役割や響きに違いがあります。

代理コードは、同じコード進行内で似た響きを持つ他のコードです。一方、裏コードは進行の方向性や緊張感を大きく変える働きがあります。見分けるポイントは、裏コードは五度圏の反対側に位置し、トライトーンを共有することです。代理コードは、和音全体の音が似ている場合に使われます。こうした違いを知っておくと、アレンジや作曲の幅が広がります。

裏コードの使い方とバリエーション豊かな活用例

裏コードは、ちょっとした置き換えや進行の工夫で曲の雰囲気を変えられます。ここでは具体的な使い方や、応用例を紹介します。

プライマリードミナントの置き換えパターン

プライマリードミナントとは、キーの中で一番重要なドミナントセブンス(たとえばCメジャーならG7)を指します。このコードを裏コードに置き換えることで、定番の進行に新鮮さを加えることができます。

たとえば「C → G7 → C」という進行は頻繁に登場しますが、この「G7」を「Db7」に置き換え、「C → Db7 → C」とすることで、一気に印象が変わります。こうした置き換えパターンは、シンプルな曲に意外性や魅力を加えるのに適しています。実際の演奏でも取り入れやすいので、ぜひ試してみてください。

セカンダリードミナントを裏コードで置き換える方法

セカンダリードミナントは、キーの中に一時的に現れるドミナントセブンスで、特定のコードへ強く導く役割があります。たとえば、「D7 → G7 → C」という進行の場合、D7がセカンダリードミナントです。

この「D7」を裏コードである「Ab7」に置き換えると、「Ab7 → G7 → C」となり、新しい展開を作ることができます。セカンダリードミナントはさまざまなキーで応用できるため、裏コードを使ったアレンジのバリエーションも広がります。少しずつ試していくことで、自分のバンドや曲に合った使い方が見つかります。

サブドミナントからの流れを作る応用テクニック

サブドミナントとは、キーの中で4番目のコード(たとえばCメジャーならF)を指します。このサブドミナントからドミナント、トニック(Cなど)へ進む王道の流れを、裏コードを使って変化させることができます。

たとえば「F → G7 → C」という進行の「G7」を裏コードに置き換え「F → Db7 → C」としてみましょう。サブドミナントからの流れにスパイスが加わり、より印象的な展開が生まれます。応用の幅が広く、ポップスやジャズだけでなく、幅広いジャンルで活躍するテクニックです。

有名楽曲やプロの演奏での裏コードの実例紹介

裏コードはプロの現場でも多用されており、有名な楽曲にも多く登場しています。ここでは具体的な例や、その効果について解説します。

邦楽や洋楽での裏コード使用例

裏コードはポップスや歌謡曲、さらには洋楽のバラードやロックなど、さまざまなジャンルで使われています。たとえばビートルズの「Michelle」や山下達郎の「クリスマス・イブ」などが挙げられます。

また近年ではJ-POPでも、バンドやソロアーティストがサビや間奏に裏コードを取り入れ、楽曲の雰囲気作りに役立てています。こうした例を聴くことで、裏コードのバリエーションや実用性がイメージしやすくなります。

ジャズやポップスにおける裏コードの効果

ジャズの世界では、裏コードはアドリブや編曲で特に重宝されてきました。理由は、単純な進行に彩りを加えたり、予想外の響きを生み出せるからです。

ポップスでも、裏コードが使われることで曲にちょっとした“ひねり”が加わります。サビ直前の盛り上げや、間奏部分でのアクセントとして活躍します。ジャンルを問わず、裏コードは聴き手の印象に残るアレンジを作る強力なアイデアとなります。

実際のバンドアレンジに活かすポイント

バンドで裏コードを使う場合は、まずリズム隊とハーモニーのバランスを意識すると良いでしょう。急に不安定な響きが増えるため、ベースやキーボードと連携し、元のメロディを活かすことが大切です。

また、ギターやピアノで裏コードを弾く際は、あえて省略したり、テンション(追加の音)をプラスしても自然に馴染みます。練習の際は、通常の進行と裏コードを入れ替えて比べてみると、違いが体感しやすくなります。アレンジの幅を広げたいときは、裏コードを一度試してみることをおすすめします。

まとめ:裏コードの仕組みと使い方をマスターして表現力を広げよう

裏コードは、楽曲に新鮮さや奥行きを加える便利なテクニックです。基本的な理論と割り出し方を覚えれば、誰でも簡単に活用できます。

使い方やバリエーションを少しずつ試していくことで、自分だけのアレンジが生まれ、演奏や作曲の表現力が幅広くなります。曲作りやアレンジに行き詰まったときの新しい視点として、裏コードをぜひ活かしてみてください。

幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。

色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!